主権国家体制が出来上がるまでに起こった出来事まとめ<15~17世紀>

主権国家とは、国境に囲まれた国土を持ち、自分の国を自分達で決定できる権利を持つ国のことです。

近世以前のヨーロッパでは領土を持つ者として国王以外に領主もいましたし、ローマ教皇の権威も強く国家運営に口出ししてくるような重層的な支配が確立していました。

国際社会の中で主権国家同士が対等な構成員として外交関係を結んだり利害調整を行ったりする主権国家体制が作り上げられるまでに、領主や教皇の支配や口出しを抑えなければなりません。そうした体制が出来上がるまでの過程は諸国の海外進出や宗教改革の中で進んでいきました。当然ながら戦争も増えています。

ここでは主権国家体制が築かれるまでに起こった様々な出来事をまとめていこうと思います。

イタリア戦争(15世紀末~16世紀半ば)

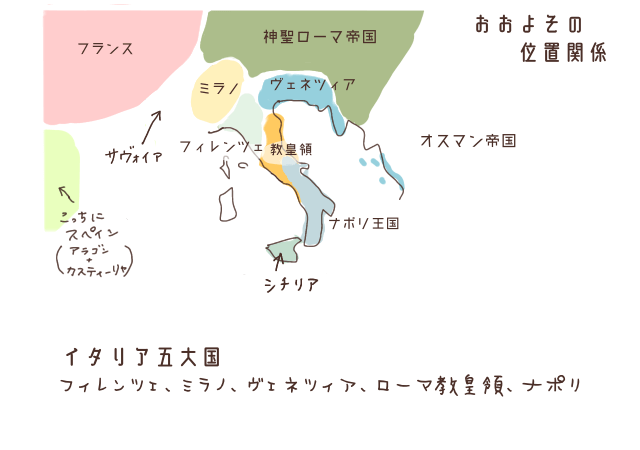

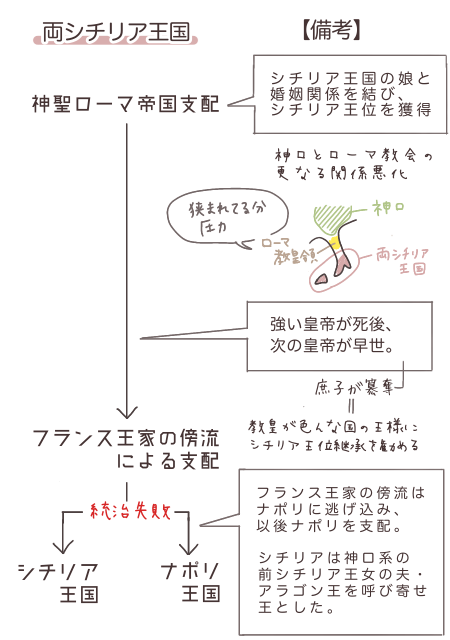

イタリアが戦争の舞台になった理由は南イタリアにあった両シチリア王国(ナポリ+シチリア)が分裂し、ナポリ王国にフランスの傍系がシチリア王国にアラゴン王が王位を継承していたことが背景にありました。この分裂劇は、いわゆるシチリアの晩禱(晩鐘)事件を契機に起こったものです。

※アラゴン王国はイベリア半島、現在のスペインにある国です

やがて時が経ち、シチリア王兼アラゴン王がナポリ王国に攻め込むとアラゴン王がナポリを支配。アラゴンとフランスがかなり険悪になりました。

そうした状況になっていたうえで

- イタリアの一国家で後継者争いが発生

- 教会とナポリ王が対立

といった問題が重なり、ローマ教皇が当時のフランス王シャルル8世にナポリ王への即位を提案。1494年にナポリ王国の継承権を主張してイタリアへ侵入しました。

※その後、シャルル8世は教皇に梯子を外されています。

時の教皇はアレクサンデル6世。悪名高い教皇です。

イタリアと言えば高い経済力を誇っていましたから「豊かな土地を支配下に置きたい」という思惑もあったようです。

参戦した国は??

これに反応したのがハプスブルク家の神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世。

神聖ローマ帝国といえばイタリア政策ですね。この時代でもやっぱりイタリアへの進出を望んでいました。特に力を入れていたのは10~12世紀ごろですが。

戦争の始まった理由が複数だったこと、ヨーロッパでは婚姻関係が入り組んでいたこと、さらにオスマン帝国の存在も絡んむようになり様々な国が巻き込まれていきます。

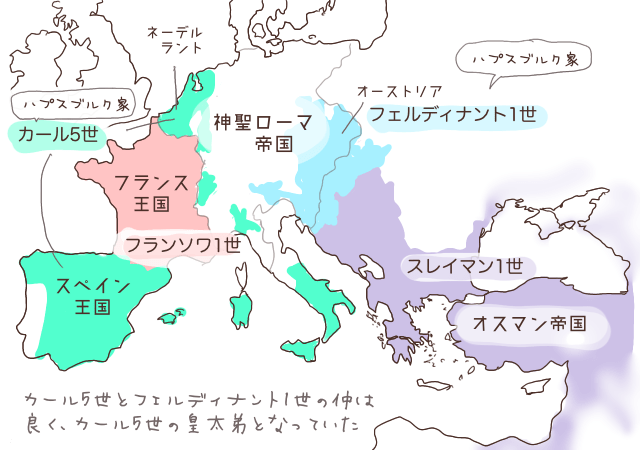

こうして、神聖ローマ帝国とフランスは断続的に長いこと戦いましたが、中でも16世紀にハプスブルク家出身でスペイン王のカルロス1世がフランスのフランソワ1世と神聖ローマ帝国の皇帝を決める選挙で勝利し、カール5世として即位してからは様子が変わりました。

フランスが神聖ローマ帝国とスペイン王国に囲まれている形のため、互いに覇権を争い戦いが激化していったのです。

イタリア戦争で見られた変化とは?

イタリア戦争のこれまでとの違いは、

- 強くなった王権を背景に同時代にはないほどの大軍を率いて進軍

- ルネサンスで技術が発展したことで大量の火砲(鉄砲)が投入

されていたこと。これらの軍事面での変化は軍事革命と呼ばれています。

この軍事革命により各国は常備軍の必要性を強く感じるようになりました。そのためには強い王権や強力な国家財政が必要です。絶対王政や重商主義といった政策を各国がとろうとするようになっていきます。

結局、1559年のカトー=カンブレジ条約でイタリア戦争は終結しましたが、その後もハプスブルク家とフランス王家の対立は18世紀半ばまでヨーロッパの国際関係の重要な対立軸として続いていきました。

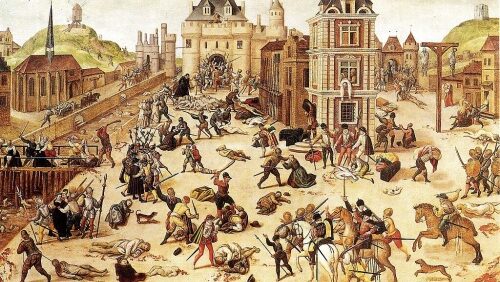

ユグノー戦争(1562~98年)

フランスで起こったカトリック派とユグノー(カルヴァン派)との間で起こった戦いです。小康状態を挟みながら36年も続いた戦いでは、新旧対立だけでなく外国勢力の介入も見られました。

そのため、フランスでは思想家のボーダンをはじめ「宗教問題よりも国家の統一を優先しよう」という考えを持つ人々が増えていきます。

結局プロテスタントのナヴァール王アンリがアンリ4世として即位して戦争は終結。ブルボン朝が誕生します。アンリ4世はカトリックに改宗し、国家としてはカトリック信仰のままでありながらナントの王令で信教の自由を認めて国家統一の維持を図ろうとし、ブルボン朝のもとで絶対王政が確立していったのでした。

スペイン全盛期とオランダ独立戦争(1568~1609年)

イタリア戦争の項目にも出てきたスペイン国王で神聖ローマ帝国のカルロス1世(カール5世)。彼はハプスブルク家全盛期の人物です。16世紀のヨーロッパの国際政治はこのハプスブルク家が中心となっていました。

カルロスはスペイン語読み、カールはドイツ語読みです。

スペインの話なので、ここではカルロスに統一しておきます。

彼らハプスブルク家は、戦いや婚姻政策により支配領域を広げていきます。

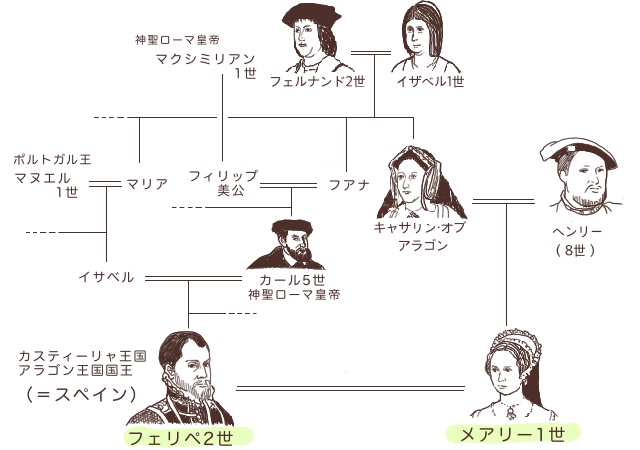

ハプスブルク家は神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン1世(カール5世の祖父)はネーデルラント(オランダ)を婚姻政策で、彼の嫡男はスペイン王家のお姫様フアナと結婚して最終的にスペインも手に入れていました。

※フアナの父母はスペインの大航海時代を始めて新大陸を発見させたカトリック両王です。

その嫡男とフアナの二人の間に誕生したのがカルロスです。

スペイン、神聖ローマ帝国(果ては新大陸まで)とあまりに広大すぎる領地を持った上に宗教改革にも悩まされたカルロスは、治世の大半を戦いに投じました。戦いの費用は大陸からの富を突っ込んでおり、国民たちに手広く使われることはなかったようです。

16世紀のヨーロッパで起こった『キリスト教の改革運動』のこと。

当時は長らくキリスト教を主導する立場だったローマ=カトリック教会が腐敗し、批判が続出。その流れの中で新たな宗派がいくつか生まれ、彼らはプロテスタント(抗議する者)と呼ばれるようになりました。

カルロスは長い間プロテスタントを抑え込もうとしています。

あまりに戦いすぎたカルロスは持病もあって50歳代半ばで引退を決意。スペインを息子のフェリペ2世に、神聖ローマ帝国を弟のフェルディナント1世に継承しました。ネーデルラントも息子のフェリペに渡っています。

※これによりハプスブルク家は、スペイン系とオーストリア系に別れています。

フェリペ2世の治世

スペインの全盛期を築いたのは、このフェリペ2世。彼は母がポルトガル王女だったことからポルトガル王も兼任しました。同君連合は1640年まで続いています。

1571年にはレパントの海戦でフランスと同盟を結んでいた(イタリア戦争以降のハプスブルク家とフランスの不仲は続行中)オスマン帝国海軍を破り、地中海におけるオスマン帝国の西進の脅威を和らげました。

フェリペ2世の一人目の妻メアリー1世について

フェリペ2世の一人目の妻はイングランド女王のメアリー1世です。スペインの凋落は、イングランドとの間柄も結構重要なので、当時の状況をちょっと見てみましょう。

フェリペ2世の父カルロスが神聖ローマ帝国の皇帝だった頃、マルティン=ルターによって始まった宗教改革は様々な国や地域に広がっていきました。イングランドも同様で、国内は新旧勢力に二分しています。

そこでスペイン国王としてカルロス1世はイングランドを完全なカトリック派に引き入れる狙いで息子の王太子フェリペとメアリー1世を結婚を考えます。カトリックを信仰していたメアリー1世の方も国内の新宗派を一掃すべく、カトリックの盟主スペインの王太子との結婚を決意。両者の利害一致によって婚姻関係を結んだのでした。

エリザベス1世の即位で変わったこととは??

メアリー1世が亡くなると次代をプロテスタントのエリザベス1世が引き継ぎ、スペインとイングランドは関係悪化します。

そうした背景がある中で、フェリペ2世の統治するスペインでも宗教改革の波は押し寄せてきました。特に、商業の盛んなネーデルラントでは新宗派であるプロテスタントの中でもカルヴァン派(ネーデルラントではゴイセンと呼ばれた)が多く信仰されていました。

フェリペ2世は、この新宗派を認めずにカトリックを強制させた上に重税を課しています。

オランダ独立戦争

上記のような背景が重なった結果起こったのが1568年から始まったオランダ独立戦争です。オラニエ公ウィレムが指導していますが、彼が暗殺されるとスペインとの関係が悪化していたイギリスのエリザベス1世がネーデルラントを積極的に支援。私掠船を用いてスペインの経済活動を地味に邪魔していったのです。

ネーデルラントにとって、このイングランドの存在は戦争の結果を大きく左右することになりました。経済活動をさんざん邪魔されたスペインはイギリスとアルマダの海戦で戦います。この時にイギリスはスペインの無敵艦隊を撃破しています。

また、スペインから経済的な圧力をかけられていたため、ネーデルラントは独立戦争の最中にも積極的に海外に進出し、東インド会社を設立して交易を行いました。後々ネーデルラントが世界経済を牽引するきっかけにもなっていきます。

そんなわけでスペインは、イギリスやネーデルラントと経済的に対立した結果、国際的地位を失っていったのです。カトリックの盟主でもありましたから、教皇にとっても大きな痛手となったことでしょう。

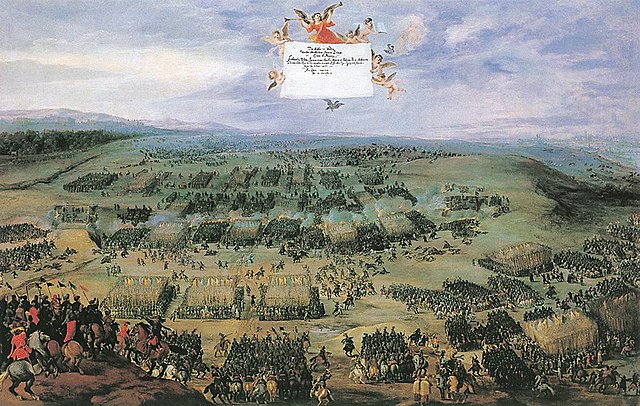

三十年戦争(1618~1648年)

各国が常備軍を確保し、絶対王政を確立して主権国家体制に移行しつつある中、その流れを完全なものとしたのが三十年戦争でした。神聖ローマ帝国を舞台にヨーロッパ最大の宗教戦争です。

ここまでの領土獲得を巡る抗争や戦争、宗教対立などが複雑に絡まった結果、イギリス・フランス・オランダ・スペインなどでは主権国家体制が築き上げられていました。

こうした主権国家体制を築いた国々の介入の結果、多くのヨーロッパ諸国が参加した国際会議で結ばれたウェストファリア条約で

- アウクスブルクの宗教和議の原則を再確認

(領邦ごとにカトリックかルター派かを選べることが出来る) - ルター派だけでなくカルヴァン派の信仰が認められた

- 神聖ローマ帝国を形成する約300もの諸侯たちが立法権、課税権、外交権といった主権を持つ国家として承認

などが決められ、他の国家に遅れたものの主権国家体制が出来上がります。

また、三十年戦争は長く悲惨なものだったため、戦争の悲惨さを緩和させるための国際法の必要性が提唱されました。

こうした経緯で、主権国家同士が対等な構成員として外交関係を結んだり利害調整を行ったりすることができるようになったのでした。