近代産業の発展①/富岡製糸場から八幡製鉄所へ【日本の産業革命近代産業の発展】

日本が“農業国”から“工業国”へ転じた道のりは簡単なものではありませんでした。

- 制度の整備

鉄道・郵便・電信、地租改正、国立銀行制度——のちに日本銀行(1882)で発券を整理。 - 官営の手本づくり

工部省の官営による模範工場(富岡製糸場 1872など)と内国勧業博で技術と管理を“見える化” - 民間への移行

松方財政の下で引き締めと官営払下げが進み、企業勃興へ - 通貨制度を格上げ

日清戦争の賠償金を背景に貨幣法(1897)で金本位制へ。

物価・為替が安定し、金利が下がって投資が動きやすくなる。 - 工業国への根幹が出来上がる

軽工業の牽引(厚手綿布×リング精紡機)に、八幡製鉄所(1901)が象徴する鉄鋼の内製化が追いつき、産業の根幹が整う。

こうした流れを経て工業国に変わっています。ここでは年号を丸暗記する前に日本が工業国になるまでの流れとしてたどっていこうと思いますが、ちょっと長いので2回に分けて解説。

ここでは、近代化の基盤づくりと産業が官から民へ移行するまでに「観がどんなことをしていったのか?」を追っていきます。

明治政府は産業の近代化が進む前に何をしたか?

近代産業の前提は、人・モノ・情報・お金の通り道を整えることでした。明治政府は鉄道・郵便・電信を全国に伸ばし、市場を物理と通信の両面で結びます。

当然ながら整備には財源が必要です。

財源の根幹となる税制は地租改正で現金納を原則化し、資金が循環しやすくなり、金融面では国立銀行制度の整備で通貨・信用の枠組みを作りました。のちに日本銀行(1882)が中央銀行として「お金の司令塔」の役割を担っていくことになります。

国立銀行は大隈重信らを中心に大蔵省が整備設計(1872年)、日本最古の銀行・第一国立銀行(1873年)の現場は渋沢栄一が回していたよ。

一方の日銀は、約10年後の1882年に松方正義が金融政策の一環として設立(次回の記事で言及します)。

一方で、お金だけで整備ができたわけではありません。

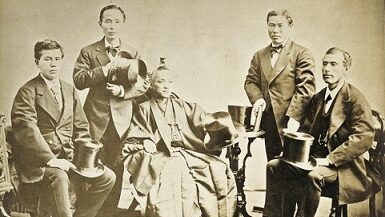

幕末以降、エリート層や知識人層が岩倉使節団をはじめとする海外留学や洋書の翻訳を進め、国内でも長崎や(鍋島直正が藩主の)佐賀藩での実地の取り組みを通じて様々な知識や技術を習得していました。こうした動きが近代化の知識基盤と制度・管理体制を中央での整備に大きな影響を与えています。

※工部省はインフラ・工業化を担当する中核官庁として機能し、のちに再編されます

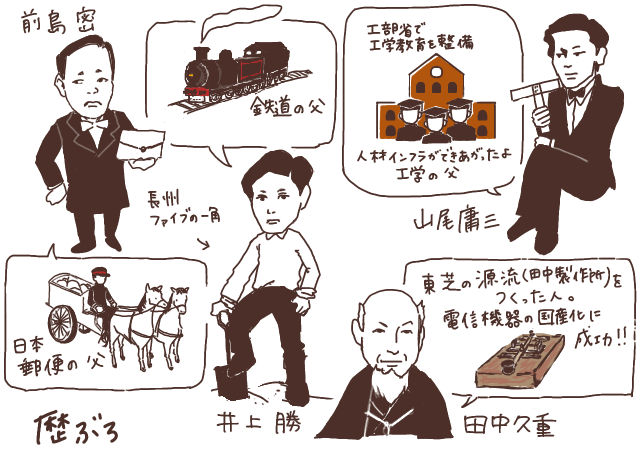

他にもたくさんいますが、上に描いた人物たちは近代化に貢献した代表的な方たちです。

- 前島密

全国郵便(1871)を開始し、為替・貯金へ広げた「郵便の父」 - 井上勝

新橋–横浜(1872)を皮切りに幹線整備を主導した「鉄道の父」 - 山尾庸三

工部省で工学教育の仕組みを作った「工業の父」 - 田中久重

“民”代表。幕末には日本初の蒸気機関の試作に取り組み、明治に入ってからは田中製作所を拠点に電信機器の国産化を進めた。東芝の源流を築いた人。

さらに、明治時代に入るとお雇い外国人が増加し、知識や経験、技術を学んでいった他、海外事情に関する制度などを紹介する書籍や思想の普及も行なっています。

岩倉使節団(1871-73年)の目的と成果

明治政府は、条約改正交渉とあわせて米欧で制度・産業・教育の現地調査を実施します。

随行の留学生・技術者の経験は、学制(1872)や工部省の制度整備、官営模範工場の運営にも生かされました。記録『米欧回覧実記』は各省の改革の“手引き書”となり、のちの内国勧業博の設計思想にもつながっています。

お雇い外国人と工部大学校について

鉄道・造船・鉱山・電信の現場ではお雇い外国人が直接指導にあたり、工学寮から工部大学校へと発展した教育機関が日本人技術者を計画的に育成しました。

これにより、山尾庸三主導で教室で学んだ知識を現場で運用する循環が確立し、富岡製糸場に代表される官の「手本」を民間へ移すための人材基盤が整うことになっています。

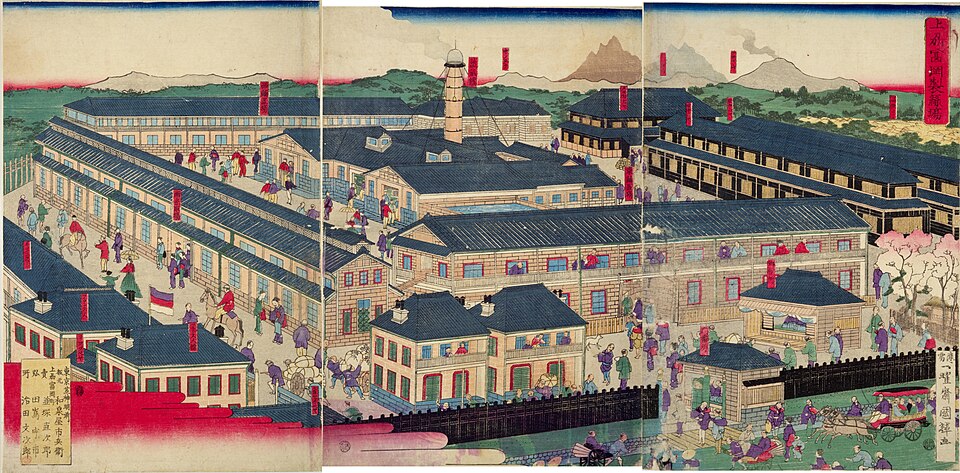

官営模範工場と内国勧業博

制度や知識だけでは工場は回りません。明治政府は技術と管理を学べる場を用意しています。

その象徴が群馬県の富岡製糸場(1872年)。清潔な職場環境、機械化、品質管理まで一連の流れが行える場所でした。後に日本は綿織物の輸出を拡大します(後述)が、同時に原料となる綿花は輸入に依存していたため、国産の繭を原料とする生糸を輸出する製糸業は外貨を獲得するという面でかなり重要な位置にあったようです。

生糸は幕末から既に日本で最大の輸出品。

当初は簡単な手動装置による座繰製糸が普及していたけど、輸入機械から学んで器械製糸の小工場や原料の繭を供給する養蚕農家が増えていったんだって。

富岡製糸場は工部省主導(大久保利通らの後押し)で建設。各地にも官営工場(紡績・造船など)が設けられました。

さらに近代化促進のために内国勧業博覧会(1877年〜)という国内の見本市を継続開催し、各地の事業家が最新の機械や製品を直接「見て学ぶ」機会を広げます。

こうして、近代的な生産技術と工場運営のノウハウが民間へも移行していきました。

内国勧業博覧会は海外万博ではなく、国内の産業振興イベント。輸入機械の展示や国産品の改良の場として機能した。まだ万国博覧会を開催できるだけの国力はなかったし、治外法権の関係で国際開催は難しかったんだ。

日本で万国博覧会が開催されるのは1970年の大阪。高度成長期まで待つことになるよ。