明治維新の前後の中央官制の変遷<三職性~内閣制度まで>

幕末から明治(1867~1885年)にかけて、王政復古の大号令の際に定められた三職制の採用から始まり、七官制、二官六省制、三院制、内閣制度と次々と中央官制は変化していきました。

ここでは、組織がどう変わっていったのか?どんな仕事があるのか?などを簡単に説明していきます。

三職制(1867年12月/慶応3年)

王政復古の大号令の際に採用された官制です。

1867年に摂政、関白、さらに京都守護職が廃止され、幕府は否定されました。ここに新政府が天皇の下に新たに総裁、議定(ぎじょう)、参与を設置します。この制度は三職制と呼ばれます。

- 総裁:政権のトップ

- 議定:議員のようなものだが参与よりは家柄良い(皇族や公卿、藩主が就任)

- 参与:議員のようなもの(公卿や藩士らが就任)

ものすごく簡易的ですが上記のようなイメージです。

ただし、王政復古の大号令が発せられたときに出された官制はその場しのぎに近いものであまり機能せず、1868年に三職の下に神祇、内国、外国などの七科が置かれて三職七科制に、その翌月には総務局が追加で置かれて三職八科制に変わっていました。

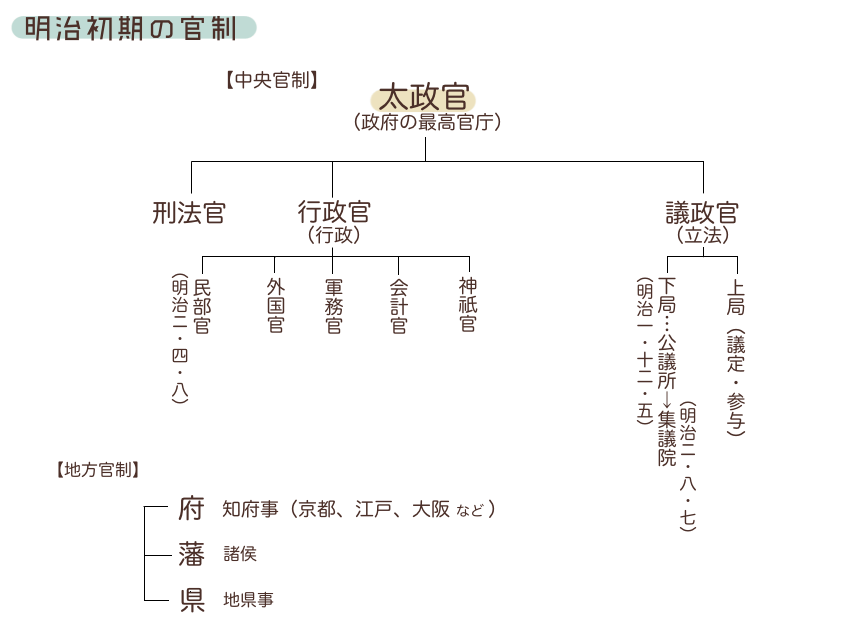

太政官制<七官制>(1868年閏4月)

1868年(慶応4年)閏4月の政体書を発布して誓文の方針と官制の具体化が行われます。これまでのがうまく機能しなかったわけですね。

- 議政官:立法機関。

・上局…皇族、公卿といった上級廷臣、諸侯らで構成される議定と下級廷臣、雄藩の有力藩士らで構成される参与で構成される。政体の創立や立法、官吏の任用、条約締結などかなり重大な国事に携わる。多くは行政官を兼任。

・下局…各藩から選出された貢士で構成される - 行政官:行政の仕事を行う機関。

・民部官:民政担当。府県事務・戸籍・水利・開墾などを担当。

・外国官:外交担当。外交、貿易、領土などを管轄した。

・軍務官:軍政担当。

・会計官:財政担当。後々の大蔵省に。

・神祇官:神祇・祭祀をつかさどる。 - 刑法官:司法担当。

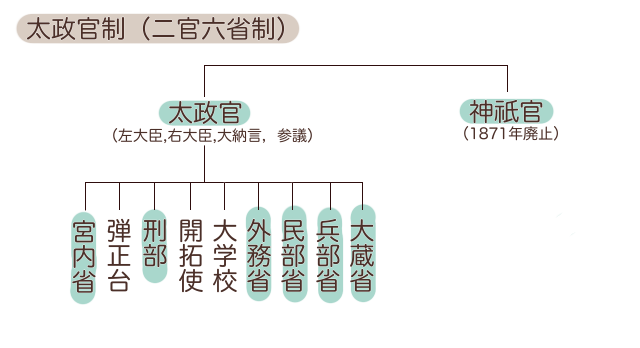

太政官制<二官六省制>(1869年7月)

その後、版籍奉還後に変わったのが二官六省制です。大宝律令を復活させた形式の中央官制となっています(律令制の頃は二官八省です)。

↑上の図で「刑部省」が「刑部」になっています。間違いです。

祭政一致の形式に改められたのが特徴です。太政官から神祇官が独立し、行政機関の「筆頭」となっています。

- 大蔵省:民部省とほぼ同じ管轄だけど、大蔵省の方が立ち位置的に上。

- 民部省:国の財政・税金担当。↑大蔵省とのちに合併した他、業務を分離して新たに工部省が設けられた。

- 兵部省:軍政担当。過去の軍務官とほぼ同じ。

- 外務省:外交担当。過去の外国官にあたる。

- 大学校:教育行政担当。のちの文部省。

- 開拓使:北海道及び樺太の開拓を担当。

- 刑部省:司法担当。過去の刑法官にあたる。

- 弾正台:警察機関。のちに刑部省と合併し司法省に。

- 宮内省:天皇や宮中行事担当。

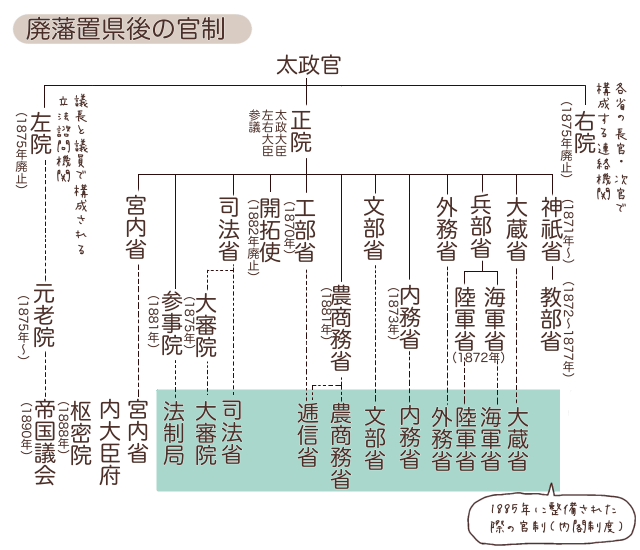

太政官制<三院制>(1871年)/内閣制度(1885年)

1871年廃藩置県後に定められた中央官制です。正院・左院・右院の三院制にして権力を分散させました。

下の解説は、1871年に制定された中央官制<三院制>のうち、これまでの制度で出てきていない官庁の解説です。

- 右院:各省の長官・次官で構成され、法案の起草や各省の議事の審議・調査が行われる。行政上の連絡機関でもある。

- 正院:太政官の中枢機関。政治の最高機関として設置され、太政大臣・左大臣・右大臣・参議などで構成された。

・教部省:神祇省に代わり、宗教関係を管轄する官庁。

のちに廃止され、事務は内務省が引き継ぐことになる。

・内務省:大蔵省、司法省、工部省の一部から引き継いだ内政一般を担当。

・農商務省:農林・商工業行政担当。

・工部省:工業・土木・鉱山・造船・鉄道などの殖産興業推進のために設置。

一部は内務省に移行。

・司法省:刑部省、弾正台に代わって設置。司法担当で検察・警察行政にかかわった。

・大審院:司法裁判所。現在の最高裁判所のようなものだが、司法行政権は持たない。

・参事院:法律・規則を制定・審査する機関。 - 元老院:立法諮問機関担当。左院の後身。

三院制が始まった翌年頃からは左院を中心に憲法制定と公選(民選)による議会開設の抗争が生まれ始めます。

ちょうど同時期に征韓論を巡って政権内部が二分して実現には至りませんでしたが、立憲政治を行って自主的に国を支えようとする人材を育てることで「列強に追いつこう」という考え方が広がりました。

政権内部が二分した征韓論が受け入れられずに辞職した者たちが「特定の藩だけでなく、民意も政治に反映させていこう」という内容の建白書を提出します。その建白書の賛否を巡って論争が起こると国会開設問題にも関心が及びはじめ、自由民権運動が活発になっていきました。様々な思想や主張が交わされ、複数の政治団体が出来上がります。

立憲政治とは、憲法に基づいて行われる政治のこと。

自由民権運動で憲法制定や国会の開設、地租軽減、地方自治、不平等条約撤廃を目指して、民主主義的な国家を作ろうとしました。

こうした運動はやがて国も動かし、立法諮問機関である元老院や司法機関である大審院が設置され、三権分立が確立しました。

細かい経緯は割愛しますが、運動が活発になるにつれて他の人達に主導される形で立憲政治を行うより「政府が主導権を発揮して立憲政治を行った方が良い」と考えるようになります。

そこでプロイセンの憲法やイギリス・ベルギーなどの政治・法律諸制度と運営を学んだ伊藤博文らが立憲政治を前提とした政治改革に着手。政府機構の改革によって太政官制の廃止と内閣制度の創設が決まったのでした。

廃止されたと言っても官庁には同じ名前のままの組織もありますので、新しく登場した官庁を紹介していきましょう。

- 逓信省:通信や交通運輸行政担当。

- 法制局:内外法制の調査・研究などを担当。

- 内大臣府:宮中に創設され、御璽(ぎょじ/法律や政令などに押される天皇の印章のこと)や国璽(こくじ/国家の印章)を保管・管理した他、詔書や勅書などの文書に関する事務を担当。

- 枢密院:憲法を作る際に方針を決める機関として設置。

その後は天皇の諮問機関として内閣と独立した形で継続。 - 帝国議会:大日本帝国憲法(明治憲法)下における立法機関。貴族院と衆議院からなる。

なお、憲法は1889年に制定されています。

ということで、幕末から明治半ば頃までにかけて中央官制は大きく変遷していったのでした。