わかりやすい大宝律令の内容と律令国家の形成

律令国家となった飛鳥時代から奈良時代にかけての日本は、今でいう法律のようなルールが明確に定められるようになった時代です。

中大兄皇子と中臣鎌足が目指した天皇中心の政治を目指しました。

残念ながら両名は、その体制を見ることなくこの世を去っていますが、その意思は引き継がれ第42代天皇・文武天皇の治世において701年に大宝律令の制定されその体制が整ったと言えます。

そこで今回は、大宝律令についてわかりやすく書いて行きたい思います

大宝律令とは??【701年】

壬申の乱で勝利した天武天皇の子である刑部親王(おさかべしんのう)と中臣鎌足の子・藤原不比等により、701年に日本で初めての法律である大宝律令が制定されました。

律令とは刑罰や法律を表し、律は中国の唐の政治をモデルにしてつくられました。その後も唐を参考にしつつ、大宝律令にもとづいた【律令政治】が行われることになります。

- 律 令 …律と令を合わせたもの

- 律(り つ)…刑罰についての法律

- 令(りょう)…政治を含めた憲法や行政法ほか民法を含んだ法律

律令体制下の政治機構

まずは中央【京】から見て行きましょう。

ちなみに京以外は【地方】扱いとなります。

大宝律令下の役職と組織図

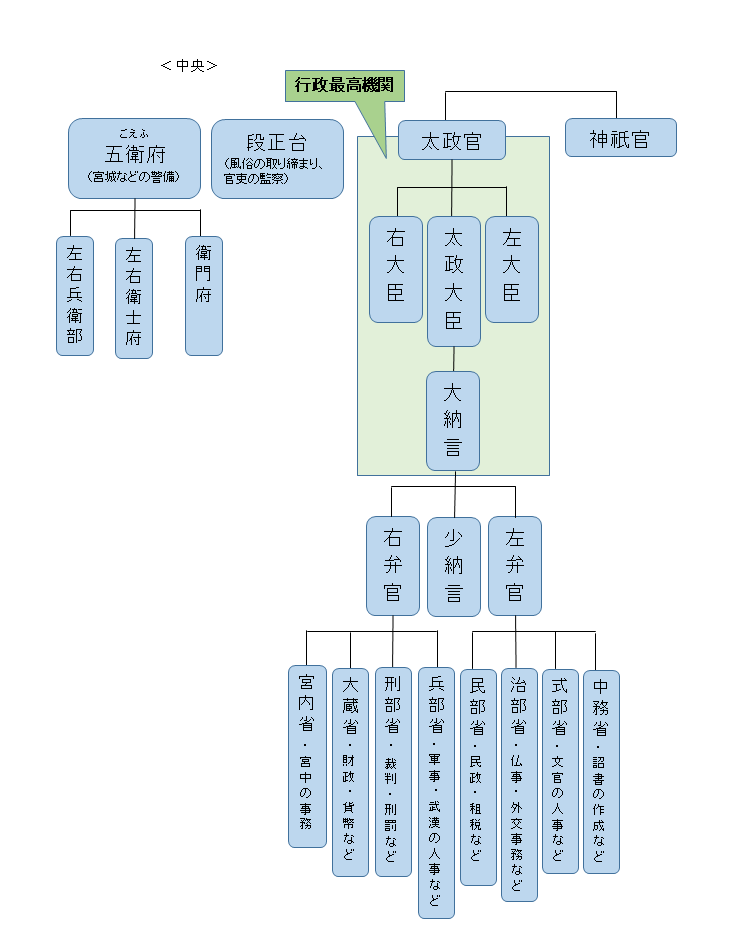

中央行政組織図

まとめて、「二官・八省・一台・五衛府」と言います。

中学校の教科書では、【二官八省】と説明されている事が多いので、こっちでOK。

二官とは神祇官と太政官があります。

- 神祇官(じんぎかん)…神々の祭りを司る機関

- 太政官(だじょうかん)…行政全般を管轄する機関

更に監察や警察の役割を持つ弾正台(だんじょうだい)と五衛府(ごえふ)が置かれています。図を見た方が分かり易いと思うので、置いときます。

太政官の中には左大臣・右大臣・大納言・少納言が置かれています。さらにその下には8つの省(役所)に分かれていました。太政官とは今で言う内閣のような位置づけであくまで行政における最高機関を指します。

また、適任者がいない場合は太政大臣が置かれないこともあります。

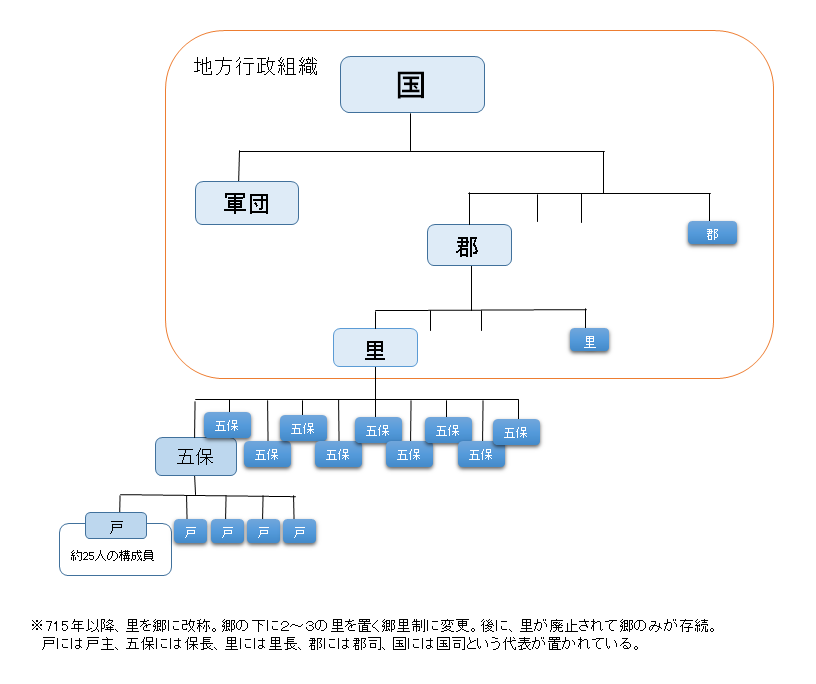

律令体制下の地方行

基本的に単位は国で、全部で66カ所ありました。

壱岐の島と対馬はまた別にくくられていたようです。

下の図の通り、更に国から郡に分かれ、郡がさらに里に分かれています。

人事では、国トップが国司で中央政府から派遣されていました。これに対して、郡のトップは郡司で彼らは地元の有力者、里のトップには地元農民の代表者がそれに付き任期はありませんでした。

地方行政組織図

次に地方の組織を見ていきます。地方は全国を畿内・七道に行政区分したうえで、国・郡・里(後に郷)が置かれ、そこにそれぞれの長である国司・郡司・里長が任じられていきます。

畿内は京に近い大和・河内・山城・和泉・摂津の五国で構成されており、一方の七道では東山道・北陸道・東海道・山陰道・山陽道・南海道・西海道に区分されています。

中でも、政治の中心地であった京を除いて重要だと言われている地域は西海道。外交上・軍事上の拠点となりました。そこで西海道を統括するための大宰府が置かれるようになります。なお、この大宰府と京を結ぶ山陽道(現在の山口、広島、岡山、兵庫)は最も大きな道路(=大路)で結ばれています。

※この時代の道路については下↓を参照にしてください。

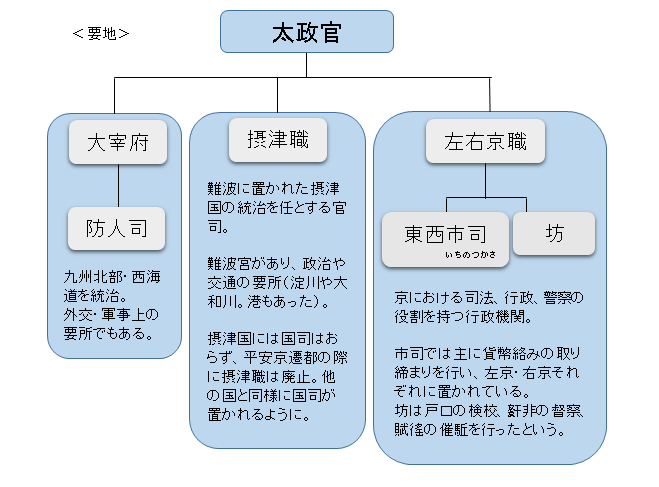

要地組織図

大宰府のように要地に置かれた部署が他にもあるので、要地に置かれた組織図も見てみることにしましょう。

ここで少しややこしいのが国司の扱いです。摂津職には国司がいないのは上の図の通りですが。大宰府と左右京職についても少しだけ触れていきます。

大宰府の管轄はあくまでも西海道。つまりは西海道にある其々の国をまとめる国司の上に大宰府という組織が存在する事になります。つまりは、太政官-大宰府ー国の関係です。次に左右京職。こちらは京ということで、一都市を管理しているにすぎません。国は国で別に国司が存在します。

最後に左右京職に含まれている坊についてです。坊は官職の名前ではありません。管理する地域を示唆する言葉です。

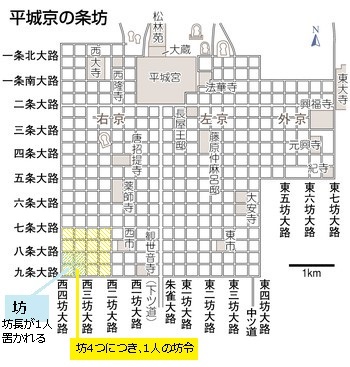

「よみがえる古代の大和 平城遷都1300年」 基調講演 (東京新聞)を改変

世界大百科事典 第2版によると、『京域内を縦横に通ずる大路によって碁盤の目のように方格に区分し,東西の列を〈○条〉,南北の列を〈○坊〉とよぶとともに,方格そのものをもまた〈坊〉と称する制度』を条坊制と呼ぶとあります。

つまりは上の図の大路で囲まれた青い斜線の部分が坊ということになります。この坊は更に細かく見ると町が4つ集まったものだそうです。ここに坊長や坊令と呼ばれる役職の人が付きます。

こんな感じで組織化された中で人々は生活していたようです。思っていた以上に綿密に考えられて政治が行われていたことが分かりますね。

大宝律令の税制

大宝律令では、役人だけではなく民衆に負担させる税の規定が盛り込まれました。

税には米や特産物と労働や兵役もありました。

税の治める方法も定められ、納める先は中央と地方に分けられていました。地方(国)に納める税は、米を納める租や土木工事などで年間60日以下働く雑徭で、租は、戸籍をもとに6歳以上の男女に口分田を貸し与え、そこで収穫した米の約3%を税として納めさせました。これを班田収授法といいます。

課税の対象は、租は男女ともでしたが、調・庸・雑徭の課税対象は男子のみでした。