東南アジアの植民地化【教科書だけではわからない現地王国の対応とは?】

16世紀以降、アジアには続々とヨーロッパの船がやってきました。彼らの目的は、「香辛料」や「絹」「陶磁器」などのアジアの富を手に入れること。

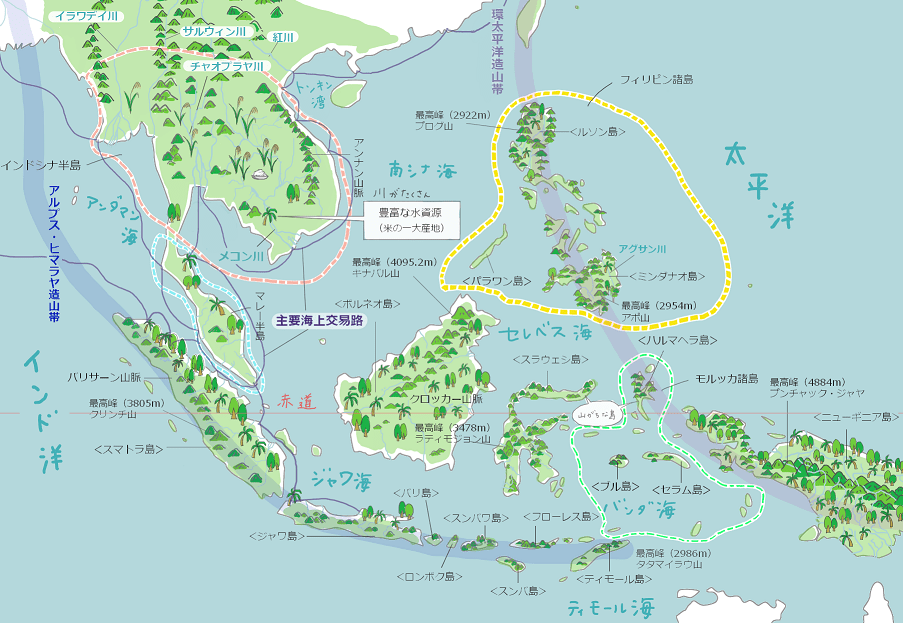

特に東南アジアは、インド洋と東アジアを結ぶ中継地点として、重要な地域でした。

ここでは教科書で出てくる基本事項をおさえながら、現地の王国がどのようにヨーロッパの勢力に対応したのかという視点からも解説していきます。

なお、ここに書かれた地図は全ておおよそのものなのでご了承ください。

ヨーロッパの進出と東南アジア

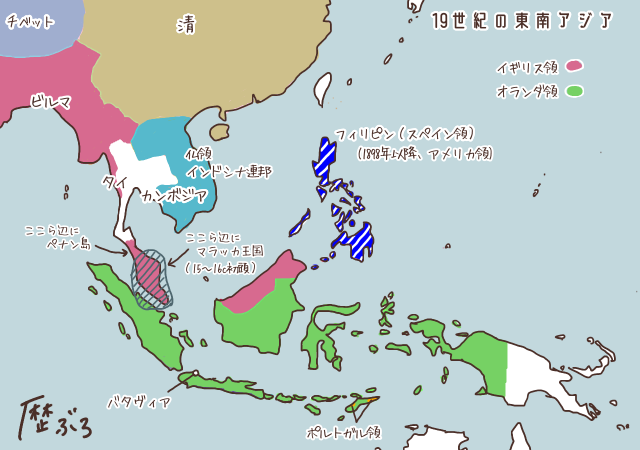

教科書では、ポルトガルやオランダ・イギリスなどがアジアに拠点を築いていったことが書かれています。

- 1511年:ポルトガルがマラッカ王国を滅ぼす(マラッカ海峡を支配)

- 16世紀後半:スペインがフィリピンを植民地化(1571年にはルソン島にマニラを建設)

- 1602年:オランダが東インド会社を設立、その後、ジャワ島のバタヴィア(現ジャカルタ)を拠点とする

- 18〜19世紀初頭:イギリスがペナン島(1786年)、シンガポール(1819年)、マラッカ※(1824年)を確保し、海峡植民地を形成

※マラッカは1511年にポルトガルが占領し、その後オランダ、19世紀にはイギリスの支配を受けました。

17世紀以降、イギリスとオランダとは交易路や拠点をめぐって対立していましたが、1824年に勢力圏を調整する協定(英蘭協約)が結ばれ、マラッカがイギリス支配下に置かれることになっています。

- 19世紀:フランスがベトナム(安南・トンキン)に進出

『安南の位置』 より

これらはすべて「ヨーロッパ側から見た出来事」ですが、当然ながら、現地の王国や人々は「何もしなかった」わけではありません。

各地の王国はどう対応したのか?

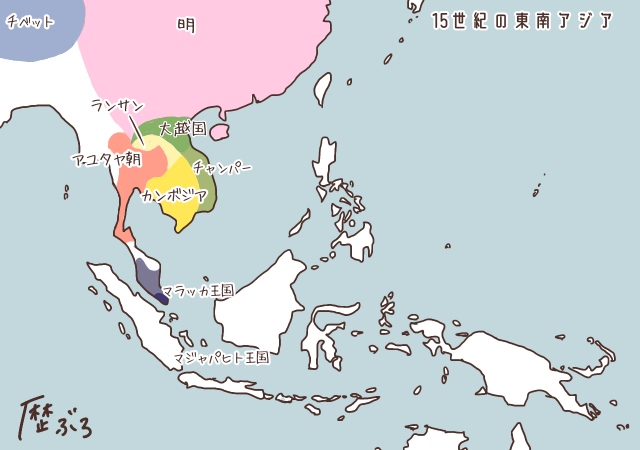

ヨーロッパが進出するようになった頃、東南アジアにもさまざまな国が存在していました。

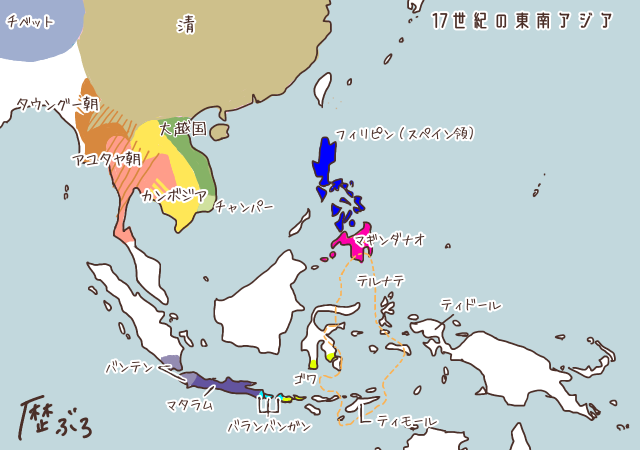

上の地図に書かれた国に限らず、16世紀ごろにはイスラーム港市国家群など大小様々な国々が起こり、ヨーロッパなどと香辛料などの交易を行っています。

ここでは、マラッカ王国やアユタヤ朝、インドネシア諸島やインドシナ半島にあった国々の特徴や欧州とどのような関係を築くに至ったのかを簡単に紹介していきます。

マラッカ王国(15世紀~1511年)

教科書にも登場するマラッカ王国はインドと中国を結ぶ中継港として繁栄していました。しかし、軍事力に勝るポルトガルの襲来に対して有効な防衛策をとれず、1511年に滅亡します。

→その後、内陸に逃れた王族たちはマレー半島にイスラーム王朝(ジョホール王国など)を築き、海賊などで抵抗することに。

アユタヤ朝(1351~1767年)

現在のタイにあたるアユタヤ朝は、積極的にヨーロッパ勢力と交易や外交を展開していました。

→ アユタヤ朝は他国と比べて植民地化をある程度回避した稀な例として挙げられますが、18世紀にまだイギリスに支配されていないビルマのコンバウン朝の侵攻によって滅亡しています(その後、コンバウン朝はイギリスに滅亡させられました)。

インドネシア諸島(ジャワ島・モルッカ諸島)

この地域ではオランダが香辛料の独占を狙い、ジャワの王国(マタラム王国など)とたびたび衝突し、最終的にはオランダが東インド会社を通じて現地王朝を経済的に従属させました。

→ 形式上は国王が残ったが、実質は植民地支配に移行

ベトナム・カンボジア・ラオス(インドシナ半島)

- 17世紀以降は内乱や分裂(例:ベトナムの広南・鄭氏の南北分裂)

- フランスがキリスト教布教と軍事介入を足がかりに進出

- 最終的に仏領インドシナが成立(19世紀末)

→ 現地の不安定さと外部勢力の接近が結びついて植民地化へ

まとめ/なぜ植民地化されたのか?

教科書では「ヨーロッパが進出した」とシンプルに書かれていますが、実際には、

- 現地の王国が軍事力や外交力で対応したか

- 内乱などで弱体化していたか

- 宗教や交易への対応姿勢

などの違いが結果を分けました。

言い換えれば、「ヨーロッパが来た=植民地化された」という単純な話ではなく、東南アジア各地の王国の選択と状況が、植民地化の明暗を分けたのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 1511年 | ポルトガルがマラッカ征服 |

| 16世紀末 | スペインがフィリピンを支配(マニラ建設) |

| 1602年 | オランダ東インド会社(VOC)設立 |

| 17世紀〜 | イギリス・フランスも進出。特にビルマやインドシナ半島へ |

| 19世紀 | 本格的な植民地化(英領ビルマ、仏領インドシナなど) |