イギリスのインド進出と海外交易について詳しく解説

交易をめぐってぶつかったアンボイナ事件(1623年)でオランダに東南アジア市場から追い出されたイギリス。

東南アジアから撤退し、次に交易を行う拠点としたのがインドでした。

ここでは主にイギリスが進めたインド経営がどのように行なわれたのか、海外進出に伴ってどんな争いが行われたのか時代の変化と共に売れる商品が変化し、まとめていきます。

※イギリスの海外進出が本格的になるに伴って新たに市場をめぐる戦いが起きたため、時代が前後しています。ご了承ください。

イギリスのインド進出

イギリスのインド進出は以下の通り。

- 1600年、東インド会社創設

- 1623年、アンボイナ事件でインド経営に

- 1630年、マドラスに拠点と要塞を置く

- 1661年、ポルトガルからボンベイを譲渡される

- 1690年、カルカッタも拠点とする

もう少し詳しく見ていきましょう。

東インド会社の設立とインド進出

イギリスがアジアへ組織的に進出し始めたのはエリザベス1世治世下の1600年に東インド会社が設立してからでした。

進出しはじめた頃の海外市場はスペイン・ポルトガルに牛耳られていた状態でしたから両国(フェリペ2世による同君連合にもなっていた)と敵対するオランダと協力体制を築きますが、その後オランダが台頭するにしたがって両国の仲が悪化。

1623年のアンボイナ事件をきっかけにイギリスはインド経営に重きを置くようになりました。

インド経営の拠点の建設

最初に作られたのがマドラスでした。1639年にインドの東海岸マドラス(現チェンナイ)に初めて上陸。商館と要塞の建築許可を得たうえで交易所兼要塞であるセント・ジョージ要塞を築いています。

セント・ジョージとはキリスト教を大弾圧したことでも知られる古代ローマのディオクレティアヌス帝の頃の軍人でした。

棄教を拒否して殉死し、聖人となったとされています。

マドラスは綿花栽培の中心地に近く、勝手のいい場所でした。

もともとは一漁村に過ぎない土地で要塞の外には17世紀半ばに75戸しかなかった家が約百年後には100倍以上になったとか。綿織物に必要な職人や商人がカーストごと居住するようになっています。

- セント・ジョージ要塞が作られたころのイギリスの状況は?

-

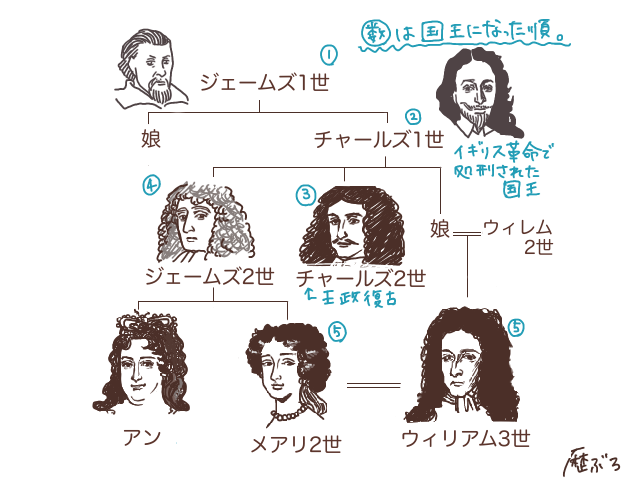

セント・ジョージ要塞が作られた当時は、エリザベス1世が子供を持たずに亡くなってテューダー朝が断絶し、スチュアート朝が始まってしばらく経った頃でした。スチュアート朝はやがて強権が行き過ぎてイギリス革命(1642-49年)を発生させてしまいます。

チャールズ2世 革命により共和政となったイングランドでしたが、共和政においてもクロムウェルが独裁政権を築くことになり「王がいても共和政でも変わらないなら王政で良いのでは?」とフランスに亡命していたチャールズ2世をイングランドに呼びよせ、1660年に即位させていました(王政復古)。

1661年には、イングランド王のチャールズ2世がライバルである「オランダを追い落とそう」という理由からポルトガル王女キャサリンと結婚。

ポルトガルはキャサリンの持参金として大量の銀、茶、砂糖を持ち込んだほか、インドの西海岸にあるボンベイ(現ムンバイ)をイングランドに譲渡しています。

その後、1690年になるとガンジス川下流域のベンガル地方カルカッタ(現コルカタ)にも商館を置きました。当時のイングランド王ウィリアム3世(在位:1689-1702年)の名前から付けられたウィリアム要塞も作られると、この3つの港市を拠点に通商活動を行い始めます。

なお、チャールズ2世の王妃となったキャサリンの持ち込んだ茶が、後々イギリスの紅茶文化に繋がったと言われています。

海外市場をめぐる争いの勃発

イギリスが海外市場を巡って争うことになったのが主に2か国。オランダとフランスです。それぞれがどうやって敵対していったのか簡単に解説していきます。

対オランダ

17世紀に入ってからというもの、アンボイナ事件を筆頭にオランダとの仲が悪化していたイギリス。半ばになると本格的に海上貿易の覇権をめぐってイギリス=オランダ(英蘭)戦争(1652-54年/1665-67年/1672-1674年)で両国がぶつかりました。

直接的なきっかけとなったのは、イギリス革命(ピューリタン革命/清教徒革命)の中心を担い共和政(コモンウェルス)を実現させたクロムウェルの時代に制定された航海法です。

航海法は、商工業者たちの発言力が増しはじめた議会が議会重商主義と呼ばれる政策をとるようになっていたため制定されました。

その内容は「イギリスとその植民地への輸入品はイギリスか原産国の船で輸送しければならない」というもので、中継貿易で覇権を握っていたオランダを邪魔することに照準を当てて制定した法律でした。当然ながら両者の関係に亀裂が走り、戦争にまで発展したのです。

イギリス側の視点で見ると、三度にわたって起こった戦争は最初こそ勝利と言える結果でしたが、二回目以降は割とよくない結果に終わっています。

一方、この戦いが行われている頃にヨーロッパで絶対王政全盛期を築いていた国がありました。

フランスです。

対フランス

1643年に4歳で即位したルイ14世が成長し、1661年には親政開始。常備軍を20万人以上動員できるほど力を持つようになり、その軍事力を背景に侵略戦争をはじめました。また、常備軍を維持するため重商主義を進め、積極的に海外進出もしていきました。

親政後の1667年に当時スペイン領に帰属しネーデルラント南部にあるフランドル地方をめぐる戦い・ネーデルラント継承戦争で侵攻したのをきっかけに、仏蘭(オランダ侵略)戦争(1672-78年)でもフランスから侵攻して周辺諸国を警戒させたのです。

このフランスに対する警戒心がイギリスとオランダを結び付けました。チャールズ2世は仏蘭戦争で大活躍したオランダ総督ウィレムと姪メアリーとの政略結婚を進め、英蘭戦争を和睦に終わらせています。

チャールズ2世と次の国王ジェームズ2世は父の処刑を受けてフランスに亡命した期間があったよ!

その頃にカトリックを信仰するようになって兄弟揃って議会と対立。次代のジェームズ2世が名誉革命で追い出され、メアリとウィレムがイングランド国王になったんだ。

オランダの方もウィレムのような強い指導者がいた頃は何とかなっていましたが、衰退。理由は

- 相次ぐ戦乱

- 人気の商品の変化

- 賃金高騰による国際競争力の低下

など多岐にわたります。

『ヨーロッパのアジア市場進出と攻防』でもう少し詳しく触れているので、気になる方はご覧ください。

こうした経緯でイギリスはオランダではなく、フランスが競争相手になっていったのでした。

イギリスとフランスはヨーロッパで戦いが始まると、理由をつけて参戦。イギリスがある勢力につけば、フランスはその対戦勢力を支援するといった構図が17世紀末から19世紀初頭にかけて出来上がります。これが第二次百年戦争と呼ばれる戦いです。

17世紀に起こったファルツ(アウクスブルク同盟)戦争(1688-97年)、スペイン継承戦争(1701-14年)、オーストリア継承戦争(1740-48年)、七年戦争(1756-63年)で植民地にも飛び火したのを皮切りに、その後のアメリカ独立戦争、フランス革命、ナポレオン戦争も互いの対立軸に立って戦い続けたため、第二次百年戦争に含まれています。

<第二次百年戦争>

| 年号 | 戦争名 | 年号 | 植民地での戦争名 |

|---|---|---|---|

| 1688~97年 | ファルツ戦争 | 1689~97年 | ウィリアム王戦争(米) |

| 1701~13年 | スペイン継承戦争 | 1702~13年 | アン女王戦争(米) |

| 1740~48年 | オーストリア継承戦争 | 1744~48年 | ジョージ王戦争(米) 第一次カーナティック戦争(印) |

| 1756~63年 | 七年戦争 | 1755~63年 | フレンチ=インディアン戦争(米) プラッシーの戦い(印) 第三次カーナティック戦争(印) |

インドや北米は、そうした第二次百年戦争で飛び火して戦争に巻き込まれていったのです。