古代の天皇、天智天皇・天武天皇・聖武天皇・桓武天皇は、それぞれ何をした人?

日本史を勉強していると必ず天智天皇・天武天皇・聖武天皇・桓武天皇という名前がでてきます。授業ではこの四人の天皇がこのような政策をしたかなど学びますが、誰がどの順番でどのような事をしたのかが、なかなか覚えづらくもあります。

今回は、この4人の天皇の政策などを分かりやすくまとめてみましたので、授業での参考になればと思います。

有名な古代の四人の天皇

この4人の天皇があまりにも有名過ぎて天智⇒天武⇒聖武⇒桓武と天皇が変わってきたように感じますが、実際には…

天智天皇(38代)

⇒ 弘文天皇(39)

⇒ 天武天皇(40)

⇒ 持統天皇(41)

……聖武天皇(45)

……桓武天皇(50)

と、それぞれの間に天皇が何人かいました。

上の天皇即位の順番を見ると、

天智天皇⇒天武天皇⇒聖武天皇⇒桓武天皇

で、天智天皇~桓武天皇まで約113年の月日が流れています。

今回はその間の天皇は、省略させていただいて、天智天皇~桓武天皇まで簡単に紹介していきます。

大化改新でお馴染みの中大兄皇子=天智天皇

中臣(藤原)鎌足と共に645年、蘇我氏を滅ぼしたのちに行った政治改革の大化の改新。中大兄皇子の名前が有名で、天智天皇=中大兄皇子と言うのがあまりイメージできないのが正直なところでしょう。

そんな天智天皇の政策が…

- 大化の改新(公地公民制、班田収授法、国郡制度、租庸調の税制の制定)

- 庚午年籍の制定

- 白村江の戦い

大化改新の主な内容として、公地公民などの上記に書かれています。

その公地公民とは、豪族が私有している土地や人民を国が直接支配する制度です。班田収授法は、こうした国が支配した土地を人々に分け与えて、その人が死んだら返してね。と言う制度です。

国郡制度と言った、全国を国と郡に分ける制度や、人々に納税や労役の義務を課す、租調庸の制度が行われました。

その中の班田収授法の方で、基本台帳として庚午年籍を制定したり、百済を救うために、2万人以上の軍勢を朝鮮半島に派遣した白村江の戦いなどが起こりました。

こうして天智天皇は、律令国家の原点として国造りに奔走しました。

この様な政策が軌道に乗るまで、数十年の歳月がかかり天智天皇の弟である、天武天皇に政策が引き継がれていくことになります。

最初に【日本】と呼んだのは天武天皇!?

諸説あるようですが、この時代に【日本】と言う名称が初めて使用されたと言われています。そのため、この国の成り立ちを書物に残すため、【古事記】と【日本書紀】の編集をした事でも有名です。

- 「古事記」「日本書紀」の編纂

- 皇親政治の推進

- 飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)の制定

- 八色の姓(やくさのかばね)の決定

天武天皇は、8つの姓を制定する事で皇族の地位を高めるととも、中央貴族と地方貴族の区別を行います。

- 真人(まひと)

- 朝臣(あそみ・あそん)

- 宿禰(すくね)

- 忌寸(いみき)

- 道師(みちのし)

- 臣(おみ)

- 連(むらじ)

- 稲置(いなぎ)

これが、【八色の姓】と呼ばれており、この制度を定めることによって皇族地位を高かめて、有力な豪族たちを抑えて天皇政治を推し進めていきました。

政権運営は、大臣を置かず重要ポストを自分の皇子たちを配属して、天皇中心の皇族による支配体制を確立させます。その結果、天智天皇によって推進されてきた政策がしっかりと定着して天皇を中心とした律令国家の形成が強化されて行きました。

奈良の大仏で有名な聖武天皇の政治

奈良の東大寺や大仏を作ったことで有名な聖武天皇は、仏教の教えを国政に取り入れた人物でした。天武天皇のひ孫にあたる人物でした。先代の天智・天武天皇の政策により、日本では基本的な政治体制が整ってきました。しかし、聖武天皇の時代は、飢饉や疫病発生、貴族の内乱が相次いでいたことで政治が乱れていました。

そんな時代の中で、聖武天皇が行ったのが…

- 東大寺大仏の造営

- 国分寺と国分尼寺の設置

- 墾田永年私財法の制定

国造りに仏教の教えを取り入れるために、上記の政策を行います。

奈良の東大寺に苦しい生活を送る民衆の心のよりどころとして巨大な仏像を作ったのです。また、各地に国分寺と国分尼寺を設置して、仏教の力で乱れた政治による社会不安を鎮めようとしました。

その傍らで、公地公民制の改正も行います。従来の制度では、土地をいくら開墾しても最終的には国に返さなければいけないので、農民のやる気が起きない状態が続きました。このやる気を促進するために、743年に墾田永年私財法を制定して土地の返却義務を失くしました。

聖武天皇の政策で、仏教が特権階級だけではなく、日本全国に広まりを見せることになりました。墾田永年私財法によって農民のやる気が起きたのは良いのですが、広い土地を所有する貴族が生まれ、その結果として中央集権的な力を弱めることに繋がっていきます。

2回の遷都を行った桓武天皇とは?

桓武天皇と言えば、794年に都を平安京に遷都したことでも有名です。

これまで、各天皇が行ってきた律令制度が実情に合わなくなってきたこの頃、桓武天皇は試行錯誤して色々な改革につとめることになります。

- 都の遷都

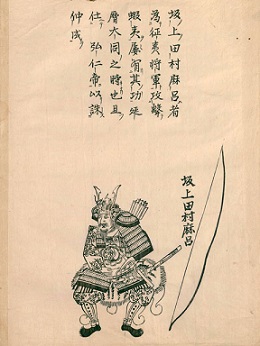

- 蝦夷征伐

- 健児制の設置

- 勘解由使の設置

- 新仏教の保護

桓武天皇は784年に都を平城京から長岡京へ遷都します。しかし、天災や親族の不幸が相次ぎ、10年後の794年に平安京へ都を移します。

また、健児制と呼ばれる、役人の子供や武芸に秀でた百姓を集めて軍団を結成し、国司の不正を取り締まる勘解由使を設置することによって、これまでの律令政治に代わる新しいタイプの政治を行いました。

これ以外には、東北地方を中心に力を持っていた蝦夷を討伐するために軍勢を派遣したり、最長や空海に代表される新しい宗派の仏教を保護したのも桓武天皇でした。

しかし、2度の遷都や蝦夷討伐により、民衆が疲弊して苦しめた面も持っており、健児制も時がたつにつれて成り立たなくなりました。

天智天皇から桓武天皇までの流れ

飛鳥時代、天智天皇が大化の改新を行い、天皇を中心とした律令体制による国つくりの基礎を押し進め、天武天皇によりそれが確立されます。そして、奈良時代に移り、聖武天皇によって日本の政治に仏教が取り入れられて、東大寺に奈良の大仏様が建設されます。

時代がさかのぼり、度重なる遷都によって定まらなかった都が、桓武天皇による平安京への遷都によって1000年の都として続くことになります。律令政治の立て直しを尽力した桓武天皇ですが、うまく行かないことも多々あり、のちの貴族の台頭や武士の誕生に大きな影響を与えることになります。