わかりやすい遣隋使と遣唐使の違いとその目的

遣隋使と遣唐使は、西暦600年頃~894年までの約300年に渡り当時の中国大陸にある隋と唐から先進技術や文化を求めて日本から派遣された使節団の事を指してます。

ここでは、どんな違いがあるかまとめていきます。

遣隋使と遣唐使とは?

まず遣唐使と遣隋使の大きな違いは派遣された年代です。

- 遣隋使・・・600年〜618年

- 遣唐使・・・630年〜894年

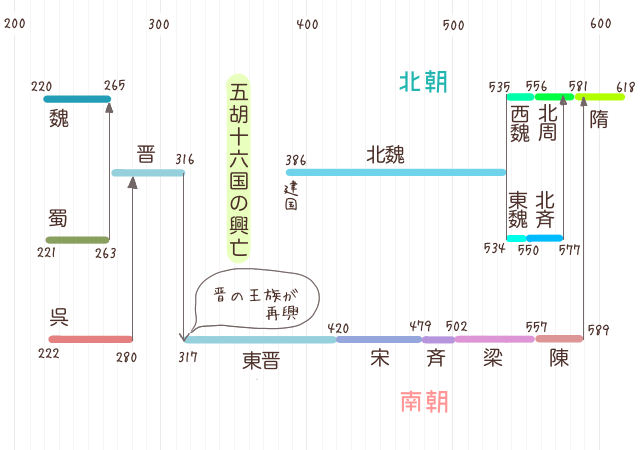

隋は581年に建国、618年滅亡。唐は618年建国、907年滅亡ということで

派遣の目的

遣隋使と遣唐使は、その文化を取り入れるために大陸へ向かいましたが、本当の目的はそれぞれ違いました。

- 隋と対等に付き合える文明国だと隋やその他の隣国に知ってもらう

- 隋の文化を日本に取り入れるため

- 唐の文化や政治の制度、仏教を日本に持ち帰えるため

- 白村江の戦いで負けたのを背景に、政治的な外交をするため

遣隋使と遣唐使の主要人物

- 遣隋使・・・小野妹子

- 遣唐使・・・山上憶良、吉備真備、阿倍仲麻呂、菅原道真

遣隋使の概要

この隋の統一以前には中国大陸でおよそ370年もの間様々な王朝が誕生し、分裂を繰り返していきました。この中国大陸を一つにしたのが隋王朝で、518年~619年まで続くことになります。

ある程度大陸の情勢が落ち着いた推古天皇の時代になると、600年~618年の18年間に5回以上の派遣を行ったようで、日本書紀などに記録が残っています。ところが、618年にその隋が滅びたことによって遣隋使の派遣の終了し遣唐使へ引き継がれていきました。

中国大陸統一王朝である隋に東アジアの国々は、日本に限らず関係を築くために使節団を送りました。推古天皇即位以前は、日本も内紛の影響で使節団を送る事が出来ませんでしたが、600年に第一回目の使節団を送る事が出来ました。

遣隋使の目的

日本は隋に限らず世界に文明のある国だと知らしめる必要があったため、隣国である隋に使者を送り隋と対等に付き合える国だと知ってもらおうという意図を持っていました。

しかし、600年の最初に派遣では隋の皇帝に日本の様子を聞かれますが、見当違いの返答をしてしまい「日本は文明の進んでいない野蛮な国」と言われていました。

そこで日本側の聖徳太子やなどを中心に冠位十二階や十七条の憲法を制定し日本が文明国であると言われるよう改革を実行します。

また、もう一つ重要な目的が隋の文化を日本に取り入れることです。

以前から日本は、高句麗や百済などの朝鮮半島の国とは交流をしていましたが、当時東アジアで最も文明が進んでいたのが隋でした。そのため、さらなる日本文化の発展に遣隋使を派遣したのです。

遣隋使の有名人

遣隋使で有名なのは小野妹子でしょうか。教科書でも出てきますね。

小野妹子は、第二回の遣隋使で「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」と書かれた国書を隋の皇帝・煬帝に渡したところ激怒したと言う逸話があります。

この時、小野妹子は隋からの返事の書簡をもらっていましたが紛失し、帰国後に流罪になりますが、遣隋使としての功績が認められ冠位十二階では一番上の大徳の位につきました。

小野妹子が遣隋使として国書を持って行くのが【無礼な「607」遣隋使、小野妹子】と覚え、テストにもよく出るので覚えておきましょう。

遣唐使の概要

618年に隋が滅び、唐が中国大陸を統一することになり、618年~907年と300年近く続いた長期王朝でした。王朝始の始まった頃は使節団の派遣を見送っていましたが、630年頃に派遣を再開し唐にたどり着けなかったのもを含めると計20回にわたり遣唐使を派遣していました。

聖徳太子の時代の遣隋使に代わり、遣唐使の始まりの頃は蘇我氏が台頭していた頃で、第一回遣唐使派遣が行われたのが、舒明天皇の時代で大臣が蘇我蝦夷の頃でした。

遣唐使派遣の目的

この遣唐使派遣によって、唐の進んでいる文化や制度を持ち帰り日本の国作りに大きな影響を与えていきます。また、唐の律令制度が今後の日本の国家運営に大きな影響を与えることになり、天皇による中央集権体制の確立に向かう事になります。

また、多くの留学僧が遣唐使の派遣で唐へ仏教を学びに行き、日本へ仏教を広めるために唐の僧も日本へやってくる事もありました。唐招提寺を建立した鑑真も、遣唐使が日本へ帰還する際の船で日本にやってきた一人となります。

遣唐使は遣隋使と同様に外交的な大切な役割を担っていました。

663年に日本と親交の深い百済が唐と新羅の進行されたことを受けて、日本は朝鮮半島へ援軍を送り【白村江の戦い】で唐を争いました。結果、唐と新羅連合軍に大敗を喫してしまい百済が滅亡しました。

そこで日本は、百済同様に唐に敵国認定を受けないように遣唐使を派遣し唐との国交を断絶しないように外交努力をしています。この頃の遣唐使は唐の朝廷に対して貢物を送るなど、政治的意味合いが強いところがありました。

遣唐使の有名人

300年近く続いた遣唐使には、たくさんの有名な人物が居ました。

702年の使節団には歌人として評価が高い山上憶良がおり、唐で儒教や仏教を学び、万葉集などで多くの歌が残されています。また、717年には吉備真備と阿倍仲麻呂が派遣されていて、吉備は唐で天文学や音楽、兵学を学び後の政治の中枢で活躍を見せることになります。

安倍仲麻呂は、唐の国家試験・科挙に合格し唐王朝のエリート官僚まで登り詰めたのは有名なお話です。

894年には、学問の神様・菅原道真が派遣されましたが、その道真が唐の衰退と危険な航路を理由に遣唐使は廃止されることになります。

この年を【白紙(894年)に戻そう遣唐使】と覚えたのはいい思い出です。

天平文化ら国風文化へ…

推古天皇の時代に始まった中国王朝への使節団派遣の遣隋使と遣唐使。

遣隋使では、日本と言う国を世界に知ってもらうために行いましたが、遣唐使の時代になると国交正常化のための政治的意味合いが大きくなっていきました。

600年~894年の使節団派遣で、日本は中国王朝の隋・唐の文化や政治を取り入れ、645年の大化の改新や701年の大宝律令などの大きな歴史的転換期を迎えてきました。

最後は、唐の衰退と日本の飛躍的発展で菅原道真により中止となりますが、この頃の日本は天平文化として中国の文化として平城京を中心に貴族文化が栄え、平安時代の国風文化の基礎となって行きます。