【社会契約説】ジョン・ロック(1632-1704年)の思想について詳しく解説

ジョン・ロックは17世紀のイギリスに生まれ、祖国では「経験論の父」と呼ばれる哲学者です。『統治二論』などによって政治思想を説いています。

ちなみに、経験論とは「人の知識は経験に由来する」という考え方。古代ギリシアから存在した考え方ではありますが、17~18世紀頃の合理論と区別するために生まれた言葉です。

トマス・ホッブズよりも若いですが、ジョン・ロックもイギリスの動乱期(清教徒革命/ピューリタン革命)に生まれて激動の中で幼少期を過ごし、ホッブズやルソーと共に社会契約説を唱えました。

※清教徒革命は狭義では1642年-49年に起こった革命ですが、広義では1639-40年の主教戦争(イングランドとスコットランドの宗教問題が原因の戦争で清教徒革命の原因の一つ)から1660年の王政復古までを指しています。

彼らの思想は前提条件となる自然状態など根本的に違うため、同じ“社会契約説”でも内容がかなり異なります。

ここでは、ジョン・ロックの社会契約説について深堀りしていきます。

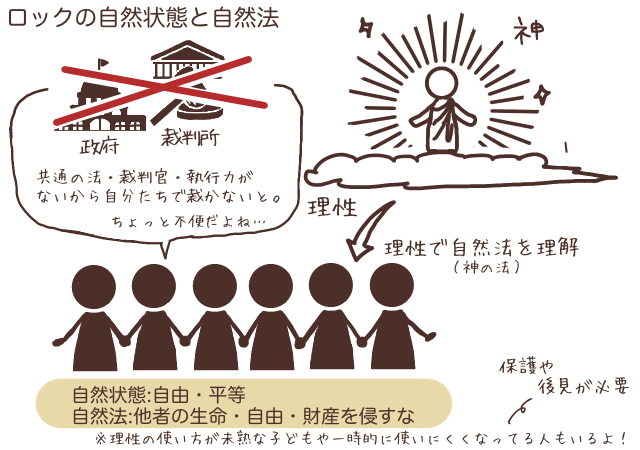

ジョン・ロックの考える自然状態とは?

ロックの思想における自然状態では『人は本来自由で平等』という大前提がありました。そのうえで理性(=自然法)が「他人の生命・自由・財産を侵してはいけない」と教える、と捉えています。

ジョン・ロックは『自由主義の父』とも呼ばれています。

彼の言う自然状態はその表れなのでしょうね。

共通の法・裁判官・執行力がない自然状態は当事者裁きになり不便。

※日本語訳では多くが“自然法”と訳されますが、『統治二論』の原文では“law of God”“the law of God and nature”などの言い回しが出てきており、ロックは理性が神から授かった能力であると考えているのが分かります。なお、ここで訳した“神の法”は教会法やアクィナスの神法とは違うこともお伝えしておきます。

同時にロックは、人が生まれたばかりの心を何も書かれていない「白紙(オランダ語で「タブラ・ラサ」)」のようなものだと主張していました。理性という能力を持ちながら、経験により様々な知識を書き込んでいくようなイメージです。

ただし、自然状態には共通の既知の法・公平な裁判官・執行力にかけ、自分の権利が侵された時に当事者が自身で裁くしかない状況に陥ってしまうといいます。この不便を解消するために人びとは政治社会をつくった、という立場を取りました。

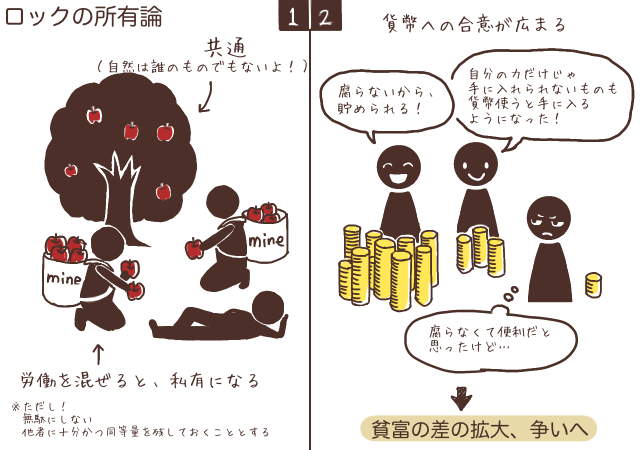

ここで大事になってくるのが所有(財産)です。

ロックは「自分の労働を混ぜると、それは自分のものになる」というイメージで、所有権の根拠を説明しました。

人々はそれぞれ自由に行動もしますし、労働もします。やがて貨幣を社会が受け入れると腐敗の心配なく貯められるようになり、貧富の差が発生。人々は富を巡って争うようになりました。

その結果、所有や取引をめぐる争いが起こり、権利を侵害されることも出はじめました。この時点で生命・自由・財産という生まれながらにもつ自然権の保障は不完全だったため、より確実に守る仕組みが必要になったというのです。

共通の法や裁判、執行を備えた仕組みによって政治社会が成り立っていきました。

ジョン・ロックの考える契約の方向性と政府の扱いって?

ここで社会契約説がどのようなものか簡単に説明しましょう。

社会契約説とは、もともと自由で平等な人びとが自然状態の不安や衝突を避け、互いの権利を守るために約束(契約)を結んで政治社会=国家をつくるという考え方のことです。

ジョン・ロックも社会契約説の代表ともいえる人物であり、政治社会を成立させるために契約が必要と考えていました。

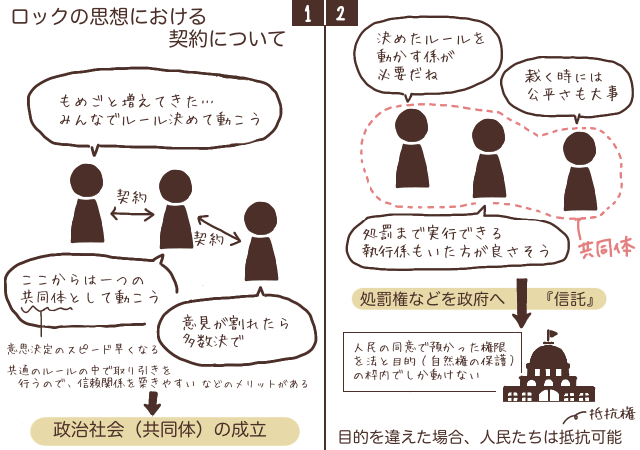

彼の考える契約の方向性は二段階に分けられます。

- 市民どうしの合意で“共同体”をつくる(多数決を受け入れる集団になる)

- その共同体が処罰権などの執行権限を政府に信託する

政府は“受託者”なので、権力は自然権の保護という目的にしばられ、勝手には使えません。

しかも、政府に預けるのはあくまで自然権を守るための“処罰権”といった執行権限(政治権力)でしかありません。

政府が信託目的(自然権の保護)に反して権利侵害を続けるなら、契約は解けます。つまり、人民は政府を取り替えてよい、ということです。これがいわゆる抵抗権です。

ロックは抵抗を無秩序の礼賛とはせず『原点(自然権の保護)に戻すやり直し装置』と考えました。名誉革命(1688)とも相性がいい主張ですね。

ジョン・ロックの考える主権はどこにあるの?

上記のような役割である政府ですから、政府はホッブズのような強い権限を持ち得る機関ではありませんでした。ロックの社会契約説での主権の最終的な持ち主は人民にあたります。

日々の統治では立法が要になりますが、どの権力も自然法と基本的権利に拘束され、権力は分けて相互に抑える方向性を示しました。

なお、実際に三権分立を体系化したのはモンテスキューです。