【変わった名前の外国人①】はんべんごろう──翻訳の誤解が恐露感情を生んだ漂着者ベニョフスキー

日本史の片隅に、ちょっと変わった名前が記録されています。

その名も「はんべんごろう」。まるで江戸の浪人のようですが、実は18世紀ヨーロッパで“冒険譚の主人公”として名を馳せた モーリツ・ベニョフスキー(Maurice Benyovszky, 1746–1786) のことでした。

オランダ商館員が彼の名を「ファン・ベンゴロ」と記録し、日本側で転訛して「はんべんごろう」となったのです。

今回は、そんな本来の名前とは違う形で名前の残った外国人「はんべんごろう」について語っていきます。

ポーランド内戦からシベリア流刑へ

若き日のベニョフスキーはポーランド・リトアニア共和国で活動していました。

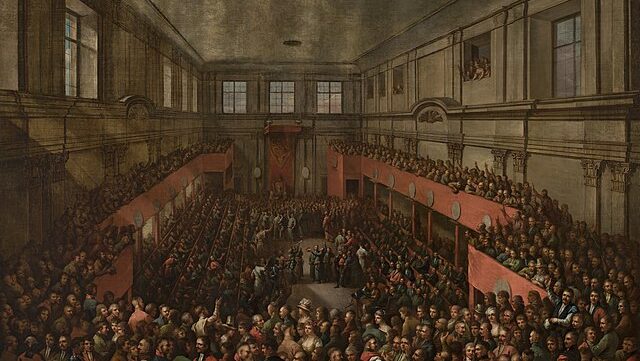

当時、隣国ロシアの女帝エカチェリーナ2世の影響下に置かれた王位に反発し、カトリック貴族たちがバール連盟(1768–72年)を結成。ベニョフスキーもこの蜂起に加担し、ロシア軍に捕らえられてシベリア・カムチャツカに流刑となります。

シベリア脱出と「手紙事件」

1771年、流刑先のベニョフスキーは仲間と共に反乱を起こしました。市中で奪った物資を詰め込み、船も奪取し脱走して日本列島沿いを南下。

その途中に阿波国(徳島)でオランダ商館あての手紙を、奄美大島でもオランダ商館長宛の手紙を6通ほど託しています。手紙の一部はドイツ語で「ロシアが砦を築き南下しようと武器を集めている、来年には松前を占拠する計画だ」と忠告するものでした。同時に彼からの手紙には何のために書かれたのか要領を得ないものも含まれています。

この手紙の報告を受けた幕府は「話を盛る漂着者」と、ベニョフスキーによる忠告に対して冷静に処理しました。

実際のところ、ベニョフスキーが日本に訪れた年のロシアは、ささやかな居住地を設けたに過ぎないクリル列島(千島列島)のウルップ島でもアイヌとの関係悪化により追い出されるような状況でした。カムチャツカも樺太も開発が行き届いておらず、南下できるだけの余裕はなかったようです。

幕府側はロシアの状況は把握しきれていませんでしたが、信用のない手紙であるという判断は正しかったと言えそうです。

ところが、幕府に伝わる過程でオランダ語→日本語の翻訳でひどい誤訳が入り、内容が誇張されて伝達されていきました。

秘匿されていたはずの手紙が誤訳されて周囲に漏れ出たことで「ロシアが攻めてくる!」と騒がれ、林子平による幕府の海防政策への批判『海国兵談』に繋がっていきます。

なぜか『海国兵談』の中に描かれたベニョフスキーは日本を巡見・測量したことになっていただけでなく、ロシア帝国から派遣された豪傑という話に発展していたのです。

『海国兵談』には海防の具体策まで書かれており、幕末の海防論の指針となっただけでなく明治時代の富国強兵論にも影響を与えたとされています。

日本側の時代背景:田沼意次の改革期

さて、上記のような出来事があった1770年代。日本では田沼意次が政権の中枢で力を振るっていました。

田沼は商業を重視し、株仲間を保護したり長崎貿易を奨励したりと、従来の農本主義から一歩踏み出した政策を推進。

ちょうどこの時期には出島を通じて世界の情報が活発に流れ込んでおり、幕府は海外事情にも関心を強めていました。その空気の中でベニョフスキー=“はんべんごろう”の手紙が伝わったことは単なる偶然ではなく、時代の風潮と重なっていたと言えるでしょう。

また、林子平の『海国兵談』の序文を書き、子平と同じく北方問題に関心を置いた工藤平助の書いた『赤蝦夷風説考』が田沼意次に献呈されています。

田沼の用人に依頼されて書いたこの著ではロシア危機論を分析し、北方経営の必要性を説いていました。“当時、もっとも綜合的な見解を示すことができた”人物とされた工藤平助の影響は大きく、田沼政権は蝦夷地巡見使の派遣にもつながりました。

さらに工藤平助は「ロシアが日本との交易を望んでおり、それを良しとしないオランダが親しくならないように工作しているのだろう」とも指摘しています。

はんべんごろうの最期

やがて日本を離れたベニョフスキーはフランスに渡航。国王ルイ15世に感銘を与えてマダガスカル(アフリカ大陸南東海岸部から沖へ約400㎞先に浮かぶ島)に渡ることになりましたが、現地の開発は進展せずに事業は取りやめとなりました。

マダガスカル含む当時のインド洋の島々はイギリス・フランスの他、オランダも覇権を争っている最中であり、フランスに切られた後も別の金主の協力を取り付け再度マダガスカルに向かいます。

ところが、フランスはマダガスカルへの進出を本格化させ部隊を派遣。ベニョフスキーは現地で住民を扇動してフランス軍と戦い、撃った流れ弾に当たって死亡したと伝えられています。

ベニョフスキー死後に出版された『回想録』はヨーロッパでベストセラーとなり、“世界を股にかけた冒険家”として脚光を浴びました。中身には誇張や虚構も多く“山師”と揶揄される存在でもあったようです。

ベニョフスキーのデマは本当にデマだったのか?

これまで述べてきたように、ベニョフスキーの手紙には彼自身の誇張も混じっていて信用ならないものだったのは確かです。

一方で、海外事情に詳しい長崎通詞たちは「ヨーロッパの侵略は武力だけでなく、人心を取り込む形で進む」と理解しており、もし蝦夷地のアイヌがロシアに取り込まれれば現実の脅威となりかねないと考えていたことからも分かるように、完全なデマとして切り捨てることもできない代物でもありました。

実際に18世紀末以降、ロシアの探検隊や使節が北方に姿を現すことになります。つまり、当時は“デマ半分”だった警告も、長期的に見れば決して的外れではなく、日本人の恐露感情を芽生えさせる遠因となったのです。