【田沼意次 再評価】賄賂政治家か?先進的改革者か?その功績と失敗を読み解く

江戸時代中期、田沼意次は老中として幕政を担い、賄賂政治の象徴として語られてきました。しかし近年、その評価は見直されつつあります。田沼の経済政策は、貨幣経済や商業の発展を重視し、明治以降の近代化に先駆けたものだったとする見方が増えています。

田沼意次の改革とは?

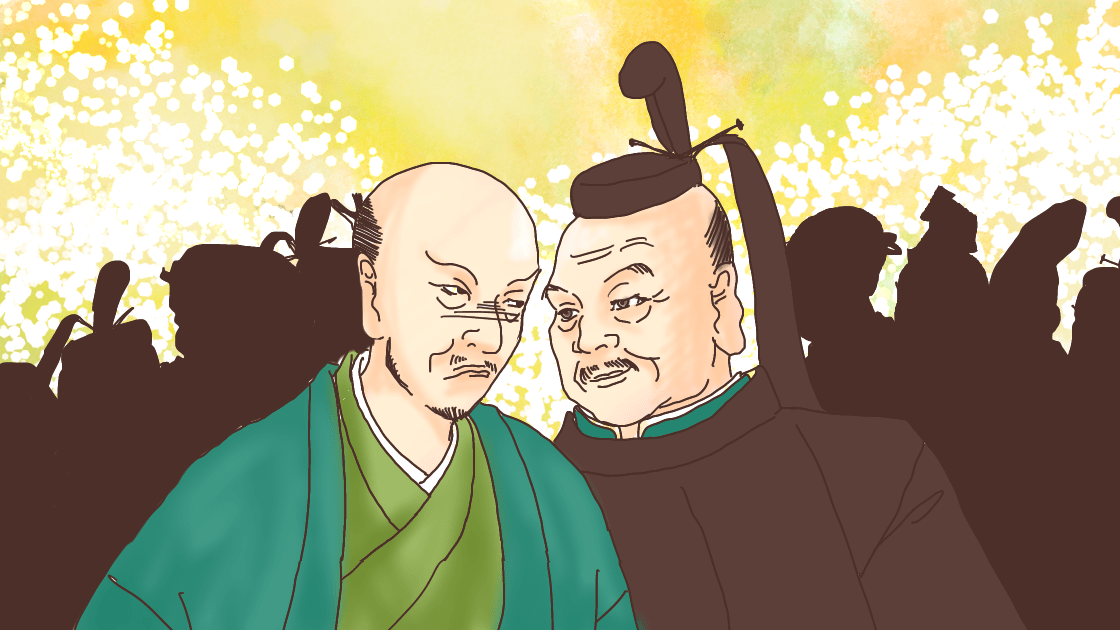

田沼意次は9代将軍・徳川家重、10代将軍・徳川家治の時代に側用人から老中へと昇進し、幕政の中枢を担いました。意次が行った改革の中心は、農業中心の幕府経済を見直し、貨幣経済を軸にした新たな仕組みづくりでした。

商業の振興

- 株仲間(業者の独占組織)を公認し、課税を通じて幕府の収入源とした。

- 鉱山開発や専売制度の導入により、産業の収益性を高めた。

- 蝦夷地(北海道)の開拓を進め、対外交易や資源開発も視野に入れた。

これらの政策により、都市部の経済は活性化し、幕府財政にも改善の兆しが見られました。

人材登用と蘭学の振興

- 身分にとらわれず有能な人物を登用。

- 平賀源内や杉田玄白など、蘭学者を保護し、科学・医学の進歩を支援しました。

田沼の政策は、それまでの幕府が避けてきた分野にも果敢に踏み込むものであり、現実を見据えた革新的な改革だったといえます。

田沼意次の改革の全体像

[田沼意次の主要政策とその効果]

- 商業振興 → 都市経済の活性化、幕府収入増

- 鉱山・専売制 → 資源の有効活用と財政安定

- 蝦夷地開発 → 対外貿易・防衛強化

- 人材登用 → 能力重視の政務運営

- 蘭学支援 → 知識と技術の近代化

政策の限界と批判

しかし田沼政治には問題もありました。

特に大きかったのが「賄賂政治」というイメージです。商業を重視したことで利益誘導が横行し、幕府官僚の腐敗が深刻化。田沼政権は金で動く政治として反発を招くことになります。

また、都市部の商業が潤う一方で、農村では年貢負担が増し、経済的に苦しくなる地域が続出。農村の疲弊が進み、保守派の反発も強まっていきます。

さらに、1782年からの天明の大飢饉と1783年の浅間山噴火といった天災が田沼政権を直撃。

これらの災害に十分な対応ができなかったことで、田沼政治は失政と見なされるようになります。

年表:田沼意次とその時代

- 1719年:田沼意次 生まれる

- 1767年:側用人として幕政に参加

- 1772年:老中に就任、財政改革を推進

- 1782年:天明の大飢饉が始まる

- 1783年:浅間山噴火、大規模な被害発生

- 1784年:息子・意知が江戸城で暗殺される事件発生

- 1786年:将軍・家治死去、田沼失脚

田沼意次の失脚とその後

1784年、田沼の息子・意知が江戸城内で暗殺される事件が発生。幕府内での田沼派への不満や対立が表面化します。1786年には将軍・家治が死去。田沼意次も失脚し、これまでの改革路線は打ち切られます。

その後、老中となった松平定信が「寛政の改革」を推進。田沼の経済重視の政策を否定し、重農主義に回帰する保守的な体制へと方向転換しました。

再評価される田沼意次

現代では田沼意次の功績が改めて見直されています。商業の振興、貨幣経済の導入、身分を問わない人材登用、知識・技術の重視――これらはいずれも後の明治維新において不可欠となった要素です。

確かに田沼政権には問題もありましたが、全否定するのは歴史の見方として片手落ちでしょう。もし田沼の改革があと10年でも続いていれば日本の近代化はもっと早く、より穏やかに進んだかもしれません。

田沼意次を単なる賄賂政治家として片付けるのではなく、当時としては極めて先進的な政治を行った改革者としての一面にも目を向けることが、歴史を正しく理解する第一歩かもしれません。