【社会契約説】トマス・ホッブズ(1588-1679年)の思想について詳しく解説

17世紀に活躍したイギリスの政治哲学者ホッブズ。

イギリスの内戦(清教徒革命/イギリス革命)の混乱期を生きたホッブズにとって、最優先は「安全に生き延びる」ことでした。

※清教徒革命は狭義では1642年-49年に起こった革命ですが、広義では1639-40年の主教戦争(イングランドとスコットランドの宗教問題が原因の戦争で清教徒革命の原因の一つ)から1660年の王政復古までを指しています。

そうした背景の元で育った彼の思想は、著書である『リヴァイアサン』(1651)にて自然状態・自然権・自然法といった概念を基盤とした社会契約説が書かれています。

※社会契約説とは、もともと自由で平等な人びとが自然状態の不安や衝突を避け、互いの権利を守るために約束(契約)を結んで政治社会=国家をつくるという考え方のこと

今回は、そんなトマス・ホッブズについて深堀していきましょう。

リヴァイアサンとはユダヤ教の神話に出てくる巨大な蛇で、旧約聖書『ヨブ記』『詩編』などにも登場します。混沌や破壊に象徴される海の怪物です。

なお、ホッブス自身は一時的にフランシス・ベーコンの秘書を務めたりフランス亡命中にチャールズ(後の2世)の家庭教師を務めたりしています。

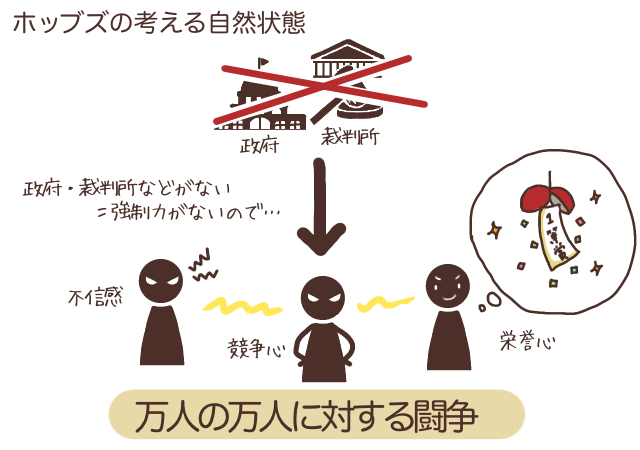

ホッブズの考える自然状態とは?

ホッブズの思想には、国家や政府などの共通のさばき手も強制力もない世界こそが自然状態であり、その自然状態のままでは資源や名誉をめぐる競争・不信・栄誉心が衝突する「万人の万人に対する闘争」に陥るという前提条件が存在します。

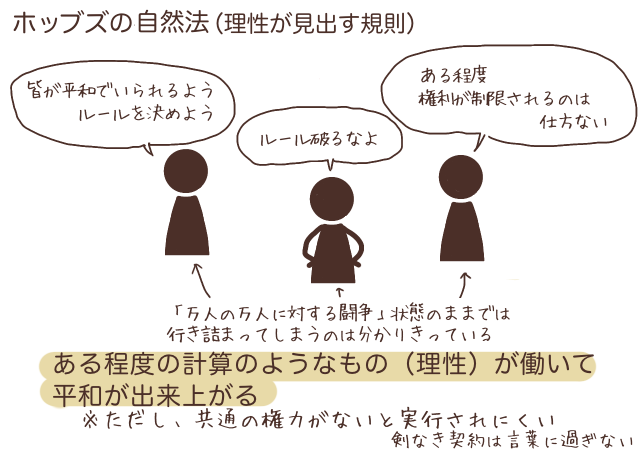

ただし、人々の持つ理性が「万人の万人に対する闘争」状態から平和を求めて相互に権威を譲り合い契約を守る『自然法』に導けるというのです。

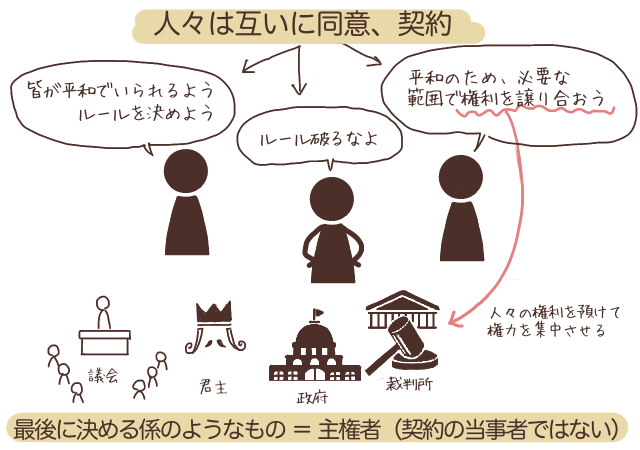

ホッブズが考える主権と契約の方向性

人々は社会契約を結んで自分たちの権利を譲渡し、権力をひとつに集めた国家を作り、その頂点に主権を立てます。

↑主権者は君主でも議会でもどちらでも可

- イラストの用語解説

-

1) 主権/主権者

- 主権=「最後に決める権限」のこと。

- 主権者=その権限をもつ人・会議体。場所や建物ではなく“誰(どの集団)か”がポイント。

2) 君主・議会は“主権の形”

ホッブズのいう“主権者”は個人(君主)でも会議(貴族会議/民主会議)でも可。3) 政府と裁判所は“役所の束”

- 政府(gouvernement / government)=広い意味で行政を中心とする執行の装置のこと。時代や思想家で指す範囲が違う(ロックは立法・行政を区別、ルソーは政府=執行)。

- 裁判所=主権者から司法の権限を委ねられた役所。三権分立が整う前は、行政と混在していていたケースが普通にあった。

4) 最終的にどこで決まるの?

主権者が最終決定。君主政なら君主が、貴族政なら会議で、民主政なら市民会議で決定する。イラストにある政府や裁判所はあくまで実行する役所のこと。

なお、この契約が市民どうしの相互契約であって主権者は当事者ではありません。安全のためにも主権は分けずに一つだけ、最終決定権をもつという設計になっています。

ここでいう主権者は「最後に決める係」のようなもの。形は王でも議会でもOK!

基準が複数だと再び「どっちの決定が上?」で争いが起き、自然状態に逆戻りするからこそ権力を一つに集めようとしたんですね。同時にホッブズは生命を直接脅かす命令への服従は求められないとも言っています。

安全のために権力を委ねているのに、命の危険にさらされるなんて言語道断といったところでしょうか。

これで国家が法や秩序を維持する平和な社会が出来上がりです。

政体に対する考え方

一方で、人々は国(政府)に権利を譲渡しているために抵抗や革命は許されないという考え方を持ち、実効的主権への服従を説く立場から王政復古も正当化しうるとされています。

彼の王政復古支持は理論上もさることながら、チャールズ2世との縁や王政復古後の王の庇護の影響も後押ししたかもしれませんね(もっとも『ベヒモス』の出版差し止めなど距離も見られるので、完全な蜜月関係ではなかったようです)。

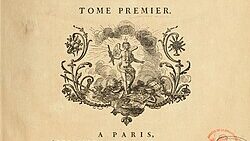

リヴァイアサンの巻頭絵、表紙の一部を抜粋

なお、『リヴァイアサン』(1651)の表紙に描かれている巨大な王の身体が小さな市民の集合体は、上記のような思想の表れとなっています。