フランス絶対王政の時代へ【ブルボン朝】<16世紀後半~18世紀>

フランスで起こった宗教戦争・ユグノー戦争を生き残ったアンリ4世が王位を継承したことで始まったブルボン朝。アンリ4世はかなり柔軟に対応しましたが、強硬派のカトリック教徒に殺害されてしまいます。

今回は、そのアンリ4世が亡くなった後のフランスの絶対王政の時代、ブルボン朝についてまとめていきます。

絶対王政の時代へ

アンリ4世が殺害され、跡を継いだのはアンリ4世の長男で8歳の王太子ルイ13世です。彼がフランスにおける絶対君主の最初の一人になりました。

ルイ13世の治世

摂政となった母親マリーが息子の成人まで摂政として政務をとることとなりますが、青年になると母后を排除。宰相のリシュリュー枢機卿を重用して王権に抵抗する貴族(カトリックも含む)やユグノーを抑え、王権の強化に邁進しました。

- ルイ13世の母親マリーとは?

-

サンバルテルミの虐殺で結婚していたアンリ4世は当然ながら妻との関係は冷え切ったものでした。大っぴらに愛人を大勢作っていますが、後継者問題により内戦勃発も危惧して結婚無効を教皇に認めてもらっています。

こうして前妻との結婚無効後の1600年にマリー・ド・メディシスと二度目の結婚。名前を見てわかるようにカトリーヌ・ド・メディシスとは同族です。奇しくもカトリーヌと同様に幼い国王の摂政についたのでした。

王権を制約する三部会は1614年を最後に開かれなくなります。

※アンリ4世が生前、中央集権的な統治機構を作って三部会の依存度合いを減らすようにしていました。

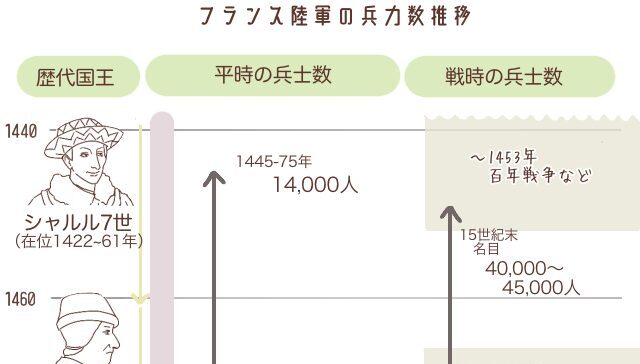

また、貴族の城砦を破壊することで反乱を起こさせないようにし、王が任免して給与を支払う形で地方長官を派遣することで中央集権化を一気に進めました。

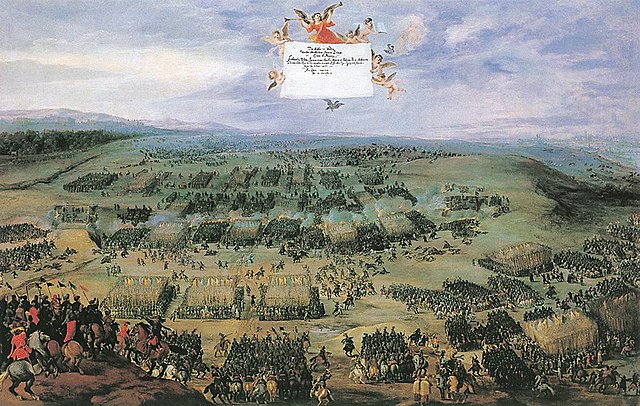

国際政治においては、お隣の神聖ローマ帝国で起こっていた宗教戦争・三十年戦争にプロテスタント側として介入。1630年代には直接軍まで送っています。

ルイ14世の治世

1642年、宰相リシュリューが亡くなり、その5か月後ルイ13世も41歳で崩御すると、4歳のルイ14世がその後を継ぎました。いよいよ太陽王の登場です。

「朕は国家なり」がルイ14世の絶対王政を象徴する言葉となったのは、リシュリューの王権強化政策がルイ14世即位後も続いていたため。リシュリューは既に亡くなっていましたから、その政策はリシュリューの腹心マザラン枢機卿が引き継ぎました。

三十年戦争にも介入を続けアルザス地方を獲得。この時に神聖ローマ帝国は完全に分裂状態となり、ハプスブルク家の弱体化を成功させています。

その一方で、戦費はかなりのものとなり重税が民衆たちにのしかかりました。

さらに、マザランは三十年戦争継続にあたって重税を課す際に高等法院と敵対。その両者対立の過程で微妙な立場に立たされた、三十年戦争で大活躍したコンデ公とも敵対することに。

戦争でとんでもない活躍をしたコンデ公は宮廷で恐れられる存在だったため「高等法院と結びつくのでは?」という疑いの目で見られるようになりました。

彼らが結びついてフロンドの乱(1648~53年)が発生します。反乱発生の翌1649年には国王とマザランはパリから離れなきゃならない事態にまでなりました。

大貴族も加わって約5年も反乱が続きましたが、これを治めると高等法院の抑え込みにかかります。三部会の開催要求も無視して絶対王政の極盛期に至るまでの基盤を整えました。

その後、マザランが亡くなるとルイ14世は親政を開始。コルベールを財務総監に任命して重商主義を展開しています。

一度、フランスでも1604年のアンリ4世の治世下にも東インド会社が設立されたことがありました(と言われています)が、情勢が安定せずに撤退。それを1664年に再建してインド貿易に乗り出した他、北米にはルイジアナ植民地を建設しました。結果、先にインドとの貿易に力を入れていたり北米で既に植民地を作っていたイギリスとの対立が激しくなっています。

また、本国のフランスでは巨額を投じたヴェルサイユ宮殿が建造され、一時期王権の中心地がヴェルサイユに置かれました。

ヴェルサイユ宮殿には国王以下、王族たちを含めて数千人もの人が暮らしていたと言われ、マナーやエチケットが細かく定められました。国王の生活自体が儀式化されています。

ルイ14世は華やかな宮廷生活を演出した一方、一般庶民たちが関わるような治安・交通・衛生などの諸問題にも積極的に取り組みました。

その反面、聖職者や大貴族といった古くからの既得権益層を抑制するためブルジョワ層を重用。貴族やブルジョワジーを含め王権以外の勢力も無視できない勢力を保持していたため、王権による中央集権化の進展は緩やかなものにとどまったようです。