イギリスvs.フランス!百年戦争の詳細をみてみよう<後半戦>

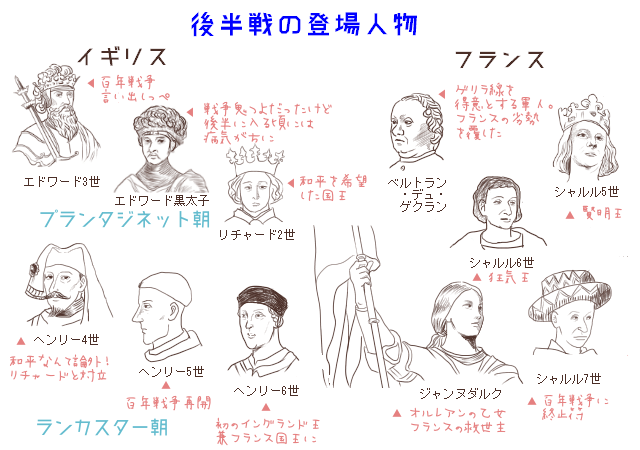

前回は百年戦争の前半戦...イギリス側が優位に立った状態で、フランスの賢明王・シャルル5世となるお方がフランス国内をまとめ、劣勢を覆して休戦条約であるブレティニー=カレー条約を結ばせたところまでお話ししました。

今回は、シャルル5世が即位した辺りから百年戦争が終わるまでを解説していきます。

エドワード黒太子を抑えるために登用した人物とは??

ベルトラン・デュ・ゲクランはブルターニュ出身の貧乏貴族で後世まで「おぞましい」とか「鎧を着た豚」とか散々な言われようの人物で母親に愛されずに育ったそうです。

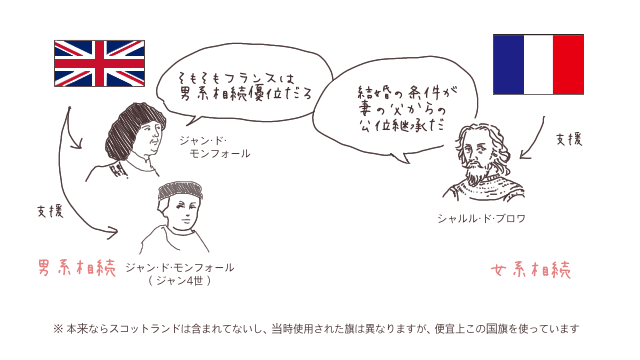

若い頃は馬上槍試合を好む乱暴者として知られており、ブルターニュ公に仕えて百年戦争の裏で英仏の諍いと連動して起こっていたブルターニュ継承戦争でブロワ派として身を投じました。

最終的にはイギリスが支援していた人物・ジャン4世がフランス国王シャルル5世に臣従の礼を取ったのを機に戦争は終わり、この活躍を機にゲクランは順調に出世していくことになります。

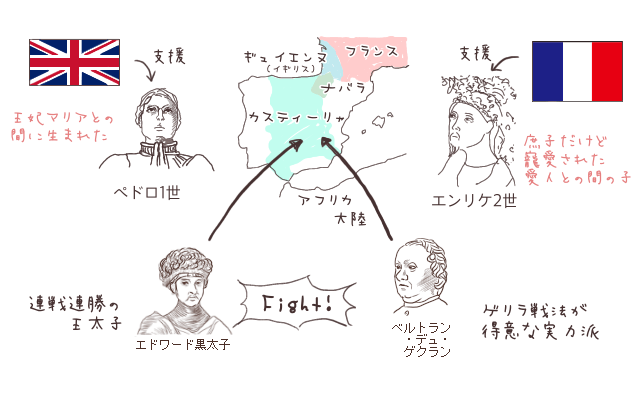

カスティーリャ国への遠征

このゲクランが特に名を上げることになったのはカスティーリャへの遠征です。

カスティーリャにしてみれば迷惑な話じゃないか?と思いますが、カスティーリャは当時内部抗争をしていたため、むしろ一部の勢力は介入に積極的でした。

カスティーリャ王国の本来の嫡男はペドロ1世。ただし、父と王妃との間には2人の男児のみが生まれ長男は夭逝。逆にエンリケの方は庶子ではありましたが、母は寵愛され彼含めて10人もの子を産んでいます。

そんな背景もあったため、ペドロ1世は彼と彼の生母によってエンリケの母親を殺しエンリケの命も狙うように。ペドロ1世の背後にはイギリスもいたためエンリケはフランスを頼ったのです。

フランスがカスティーリャへ援軍を送った理由とは?

英仏間でのブレティニー・カレー条約が結ばれ百年戦争が休戦に、ブルターニュ継承戦争も終戦になると、これまで雇用されていた傭兵たちが職にあぶれて犯罪を起こしたためフランス国内では治安が悪化するようになっていました。

というわけで、フランスが何故カスティーリャを助けた理由としては

- 傭兵を追い出すことによる治安の改善

- 傭兵を雇う経済対策

このような側面を持っていたようです。

さらに初期にフランスが大敗したスロイスの海戦で壊滅状態となっていたフランス海軍をカスティーリャとの同盟により補強したいという思惑も。

結果、一時期ゲクランは黒太子に捕虜とされた時期もありながらも(シャルル5世は保釈金を払ってゲクランを解放させています)最終的には勝利へ導きました。

ゲクランは他にもカスティーリャ以前にナバラ国王とグレートブリテン島との距離が近いノルマンディーで戦って大勝利を収めるなど、かなり劣勢だったフランスを立て直した立役者となっています。

エドワード3世と黒大使の死

実はゲクランと争っている頃、黒太子は病気がちになっていたと言われています。

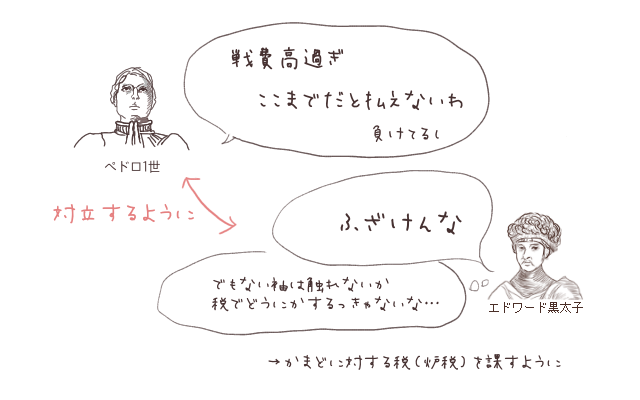

さらに味方となっていたはずのカスティーリャ王ペドロ1世と遠征費用をめぐって対立。本拠地のアキテーヌに戻るのですが、負債だけが残る結果となりました。

カスティーリャはエンリケ2世が治めることになり、まさに踏んだり蹴ったりの状態です。その上でアキテーヌでの黒太子は一領主のような立ち位置であるにも関わらず王のような生活をしてきたものですから、アキテーヌは財政破綻状態に陥ります。

新たに家庭に設置されている竈ごとに課税をとると言う無茶をしたためにアキテーヌの貴族がシャルル5世の管轄である裁判所(みたいな場所)に提訴。出頭を命じられましたが

こんなことを言うものですから、シャルル5世はアキテーヌ公領の没収を言い渡しました。父であるイングランド王エドワード3世はアキテーヌ公領没収に異議を唱え、フランス王位を再要求。

こうして1369年に百年戦争は再開することとなります。

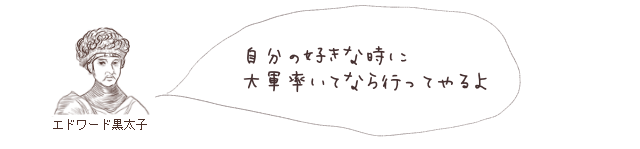

ところが病気がちになっていたエドワード黒太子は戦場に立てず、フランス側に領地を次々と奪回されると1370年には黒太子自身が病を押して戦場に立たなければならなくなりました。

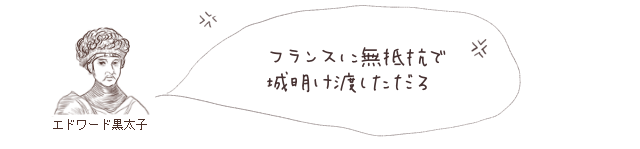

黒太子が戦場に戻るとフランスに奪われた城を奪い返していったのですが、フランスに奪われた際に抵抗せずに城を開け渡したリモージュという都市では

として住民3000人を虐殺してしまいます。

連戦連勝で初めの頃は人気のあった黒太子でしたが、上のような虐殺だったり増税したり貴族以外の人に対する扱いに疑問があったり...などで黒太子の本拠地アキテーヌで反イギリス感情が芽生えるようになっていました。

そんな中でついに戦場にも立てなくなった黒太子は帰国。反イギリス感情が生まれたアキテーヌ公領はゲクランにどんどん奪われていきます。

一方で実際に帰国すると、父エドワード3世は肉体的、精神的な衰えが目立つようになっており黒太子の弟でランカスター公のジョンが国政を握るようになっていました。

彼から実権を取り戻し黒太子が国政改革に乗り出しますが、黒太子自身も病気がちであったため道半ばで1376年6月赤痢(もしくはペスト)により死去。続いて父エドワード3世も翌1377年に相次いで亡くなっています。

1375年の休戦協定

エドワード3世と黒太子が相次いで亡くなる直前、実は両国間で休戦協定が設けられていました。ただし、話し合いの場が設けられている中で国王と王太子の死があったため正式な和平条約までは結べていません。

その後、イングランド王となったのは黒太子の息子リチャード2世です。

即位時点で年少だったため、叔父のランカスター公ジョンをはじめとして口出しをされていたわけですが...

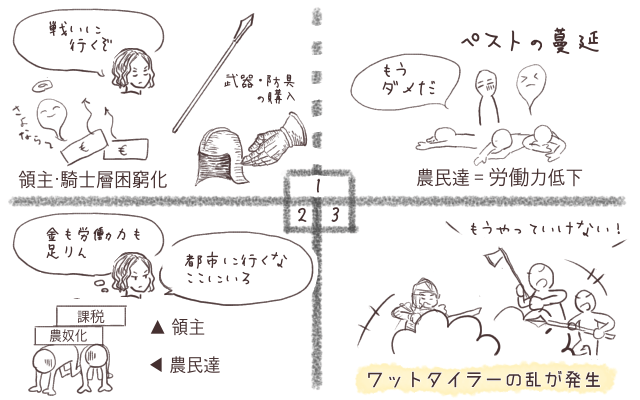

そういった時期に、農民たちが戦争による重税と農民への待遇に耐えかねて反乱【ワットタイラーの乱】(1381年)を引き起こしていきました。

もちろん、長引く戦乱と疫病の流行で社会不安が蔓延していたのも遠因としてあったことでしょう。

※お金の表記がポンド£じゃなくユーロ€になってます。間違いです。

このワットタイラーの乱をリチャード2世は収め、親政を開始させたのです。

英仏両国の内部事情

リチャード2世(在位1377〜1399年)が即位したのは10歳の頃。13、4歳でワットタイラーの乱を鎮圧し自信をつけました。これが後々リチャード2世の専横に繋がっていきます。

こういったリチャード2世の治世についても語りたいところですが、その前に一旦フランスの情勢について見ていきましょう。

シャルル5世の死と狂気王の即位

実はワットタイラーの乱が起こった年、あれだけの劣勢を覆したシャルル5世が亡くなります(なおゲクランも同年亡くなっています)。賢明王の死ということでフランスは大きな転換期を迎えました。

シャルル5世の息子シャルル6世(在位1380〜1422年)が11歳で後を継いだのです。

21歳までは摂政による後見をつけ、それ以降は自身で親政を行い国民からも尊敬される統治を行なっていたと言われています。ところが、それも20代前半まで。

彼は精神病を発症し「狂気王」と呼ばれるようになります。最終的には自身の名も国王であることも認識できないほどになるため、とてもじゃないけど政務を行うことはできなくなりました。

リチャード2世の親政とランカスター朝の成立

フランスで狂気王が誕生した頃にリチャード2世が親政を行うようになったわけですが、彼は評議会の筆頭として権力を握っていた叔父のランカスター公・ジョン(晩年のエドワード3世に代わって国政を取り仕切った人物)を遠ざけています。

そのうち専制政治に走ったことでイギリス国内の貴族たちから反感を買うようになっていきました。加えてフランスとの関係改善を優先し、かなり年下の子供を奥さんにしたためリチャード2世には嫡子がいませんでした。

そんな背景から最終的に1399年にリチャード2世は廃位され、同年に死去した叔父ジョンの息子がヘンリー4世として後を継ぎランカスター朝が誕生しています。

なお、リチャード2世はこの翌年に亡くなっており暗殺された疑いがあるようです。

フランス、ブルゴーニュ派とアルマニャック派に分裂

イギリスでランカスター朝が誕生した頃、フランスではシャルル6世は事実上執務を取れなくなりつつありました。

結果、フランスでは宮廷内部が分裂し派閥争いが始まります。

- ブルゴーニュ派:ブルゴーニュ公フィリップ2世と息子ジャン1世が中心

- アルマニャック派:王弟オルレアン公と息子シャルルが中心

ここに介入したのが代替わりしていたランカスター朝の2代目ヘンリー5世です。特定の勢力に入れ込まずに煽っていきました。

そして、とうとうシャルル6世に支援の見返りとして

- フランス王位の継承

- フランス領土の割譲

- 多額の賠償金の支払い

を要求。流石にアルマニャック派も「あんまりだ!」として拒絶。これを機にヘンリー5世がフランス北部へ侵攻してきたのですがフランスは連戦連敗。

この戦いの間にフランスでは王太子が亡くなり、その次代の王太子まで亡くなります。

元々フランス寄りの両者が分裂していたブルゴーニュ派とアルマニャック派ですから『イギリスに降る』選択肢は両者共になるべくなら避けたいところでした。

※今と国の概念が異なるため「フランスのため」のような感覚はありません

ところが、両者ともに和解しようという雰囲気になり始めたところをアルマニャック派の(後の)シャルル7世の側近がブルゴーニュ派代表のジャンを殺害してしまったのです。

以前、このジャンが当初からのアルマニャック派代表のオルレアン公を暗殺したことに対する復讐だったと言われています。

当然「アルマニャックはとは組めない」となったブルゴーニュ派は、イギリスと同盟を組んでアザンクールに攻め込みました。ここでフランス王軍は大敗。

シャルル6世の死後はヘンリー5世が王位を継承する

というトロワ条約(1420年)まで結ぶ事態となったのです。

ジャンヌ・ダルクの登場

トロワ条約から2年後、先にヘンリー5世(英)が...続いてシャルル6世(仏)が相次いで亡くなります。

ヘンリー5世としては病弱で年上のシャルル6世より先に死ぬことはないと考えていたようですが、目論見が外れ自らはフランス王になれなかったわけですね。

ということで英仏両国の王としてヘンリー6世が即位(当時1歳未満)することになります。

ただし、支配権はフランス北部に限定され、東部はブルゴーニュ公が、南部はヴァロワ家のシャルル(7世)が即位してそれぞれを支配。フランスは三分されるようになっていました。

なお、アルマニャック派のシャルルはヘンリー6世のフランス国王への即位は認めませんでした。

やがて時が経つと1429年にイギリス軍が南下を開始。支配下に置いていないフランスも統治下に組み込もうとしていました。

ロワール川中流の要衝でシャルル7世を支持したオルレアンで攻囲戦が行われ、フランスが不利な状況で持久戦になるか?という状況となった時、わずかな兵を率いた少女がオルレアンの包囲を解きイギリス軍を蹴散らしました。

その後、軍勢は北上してブルゴーニュ公の支配下にあったランスまで陥落させています。

この少女がオルレアンの乙女と言われたジャンヌ・ダルクです。

ランスは代々フランス国王の戴冠式が行われた場所でしたから、ここでシャルル7世は戴冠式を行い明実ともにフランス王となりました。

百年戦争の終結

シャルル7世の戴冠式が終わると国王の地位を盤石なものにするため、ジャンヌ・ダルク達はパリを目指しますが途中でイギリスに捉えられ処刑されています。

シャルル7世は彼女を見殺しにしたという評価もありますが、実際には何もしなかった訳ではなく助けられるように手を回していたと言われています。また、刑に処された後、彼女の復権裁判をするよう命じて名誉回復に努めました。

また、これまで敵対していたブルゴーニュ派とアラスの和約(1435年)を結んでイギリス軍を孤立させ、1437年に首都パリを更にノルマンディーとギュイエンヌを立て続けに回復。1453年にはカレーを除く全国土からイギリス勢力を駆逐させています。

こうして百年戦争は最終的にイギリスが負け、フランス勝利に終わったのです。

フランスとイギリスの百年戦争後はどうなったの?

戦後のフランスは国土を回復しただけでなく、統一的な支配に移行し王権が強化されていきました。

というのも、領主も騎士として戦いの主力となっていたことやペストの流行で農民の労働力が減ったことなどが原因で封建領主達が力を失っていたため(この経緯に関しては『商業の発展と封建社会の衰退』に詳しく載っています)。

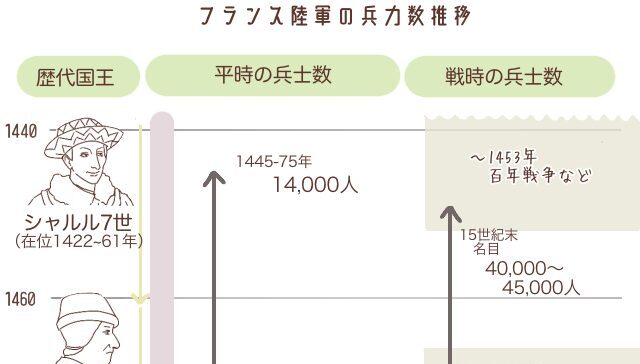

これを機にシャルル7世は官僚制と常備軍を整備し、フランスの大商人ジャック=クールら上層市民と提携して聖俗諸侯を抑え込みます。

更に次代のルイ11世の代になると最大のライバル・ブルゴーニュ公領まで併合し、絶対王政の道が切り開かれていきました。

一方のイギリスでは始終優勢でありながら最後の最後でひっくり返されたことで責任の押し付け合いが始まり、バラ戦争というイギリスの内乱に発展していきます。