第三回:わかりやすい日本史の流れ【平安時代の流れ・摂関政治~平氏政権まで】

平安時代から鎌倉時代は794年~1185年と300年以上あり、平安初期の天皇による親政、中期の藤原氏の台頭、院政時代からの武士の台頭と内容が濃い時代です。登場人物も多くなり、同じ一族が対立し合いと人間関係も複雑化していきます。

政治体制も平安初期と後期ではガラッと変わってくるので、ポイントを押さえながら紹介していきます。

重要語句リンクがあれば貼ってきますので、その都度参考にしてみてください。

平安時代からの日本史の流れ

日本の時代区分で平安時代は、794年に桓武天皇が平安京に遷都した事から始まったとされています。しかし、この前後の時代は、聖武天皇や桓武天皇が落ち着きなく遷都を繰り返してきまいた。

その原因が【祟り】で、当時は洪水も疫病も祟りのせいとされていので、これらの災害が起こると祟りと称して遷都を繰り返していました。

聖武天皇と言えば、全国に国分寺や国分尼寺を置き、東大寺を建立し大仏を造立した信心深い天皇として知られていますが、この信心深さが裏目に出て度重なる遷都に行ったのです。

桓武天皇が即位すると784年に長岡京に遷都を行いますが、わずか10年後の794年に都は平安京に移される事になります。この遷都も、桓武天皇の身内が相次いで亡くなり、天然痘などの疫病も重なり、祟りを覚えての遷都でした。

この遷都以降、都は平安京に落ち着き、明治以降まで都が起これることになり、794年~1185年の武家政権成立までの時代を平安時代と呼ばれるようになります。

平安時代は、藤原氏の台頭での摂関政治やその後の上皇による院政、平清盛の出現などの武士の台頭など支配体制が目まぐるしく変わった時代ともいえます。

この時代は、その時々の支配体制の特徴を押さえていくと覚えやすいかと思います。

平安時代の始まり… 794年 ~ 1185年又は1192年

桓武天皇が平安京に移した794年~1185年や1192年の鎌倉幕府が開かれるまでの390年を指し、鎌倉幕府成立まで中央政府がほぼ平安京(京都)であったことから【平安時代】と呼ばれています。

平安京遷都直後の政権は桓武天皇が自ら政治を指揮しており、彼が行った平安京遷都と蝦夷討伐が二大政策としてテストなどによく出てきます。

特に蝦夷の平定では797年に坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)」が征夷大将軍となり活躍をしました。

以前、武士の記事で紹介しましたが、軍事の差別化と農民の負担軽減化のために【健児制】を導入しました。

藤原氏による摂関政治の始まり

桓武天皇による親政以降、藤原鎌足を祖とする藤原氏が政治権力の頂点に駆けあがっていきます。この頃、藤原氏は鎌足の子・不比等の男子たちによって北家・南家・式家・京家と四家に分かれていました。しかし、各家の政治闘争の結果、平安中期には藤原北家※が栄えることになりました。※以後、藤原氏

この藤原北家・藤原良房が皇族以外での初めての【摂政】になった事により、天皇の外戚として摂政や関白あるいは内覧といった要職を占め、政治の実権を代々独占し続けた政治形態である【摂関政治】を行うようになりました。

この摂関政治ですが、891年頃の宇多天皇の治世では、天皇と藤原氏の関係が薄く親政が敷かれていました。この時期に、登場したのが菅原道真で、天皇は藤原氏に関係なく有能な人材を登用していました。

894年に遣唐使を廃止したのもこの菅原道真でした。

以降、醍醐天皇~村上天皇まで3代くらい天皇による親政が行われました。

藤原道長による摂関政治の最盛期へ

藤原四家による政治闘争は、藤原北家が勝利し実権を握りましたが、その北家内でも【氏長者】を巡り争うことになります。これに、勝利したのが藤原道長で子の頼通とともに摂関家・藤原氏の最盛期を迎えることになります。

この頃、一条天皇には2人の皇后(中宮)がおり、藤原定子が皇后になり1000年には、道長の娘・彰子が中宮として嫁いでいました。この2人皇后の女官が清少納言と紫式部でした。

清少納言は定子に仕え【枕草子】を紫式部は彰子に仕え【源氏物語】を執筆しました。

紫式部は、ほかにも宮中の様子を描いた【紫式部日記】を残しており、作中に清少納言をディスっていたそうです。

天皇の父が権力を握った院政の始まり

藤原道長から若くして摂政の職を受け継いだ頼通は、関白を50年勤め上げ父と共に藤原氏の全盛期を築き上げました。しかし、天皇の皇后にした娘が男子に恵まれず、刀伊の入寇、平忠常の乱、前九年の役などの戦乱で内外から、権力基盤が揺さぶられます。

そこに、頼通と疎遠だった後三条天皇が即位したことにより摂関藤原家の衰退し、政治権力は天皇の父である上皇や法皇へと移り院政の時代へシフトしていきます。

院政の足掛かりを作ったのは後三条天皇で、妻が藤原氏の出身ではなかったので、摂家に遠慮する必要がなく、その強みを生かし【延久の荘園整理令】を発布し、摂関家や大寺社の経済力削減や皇室経済の復興などの成果を上げました。

その後、在位4年で譲位し、自身は上皇として自由な立場で政治の実権を握ることになり、院政を行う予定でしたが、翌年に病没した事で院政の夢が潰えてしまいました。

しかし、後三条上皇は次とその次の後継者まで遺言で定めており、以降、白河・堀川・鳥羽・崇徳の在位期間43年の間、政治の権力を掌握しました。

院政とは?

譲位した天皇が上皇となり、現天皇に代わって権力を握るのを院政と言います。

この上皇が実際に政治を行った者を治天の君(ちてんのきみ)と呼びます。

その中枢機関は院庁で、上皇の御所に設置されたこの役所は、院司と呼ばれる役人が常駐していました。公的な機関ではなかったが、そこから出される命令には、誰も逆らえ舞えんでした。

院政期に摂政・関白が無くなったわけではありませんが、実権を握っていたのは上皇で平安時代末期においては【白河上皇】【鳥羽上皇】【後白河上皇】の3上皇が有名です。

治天の君としてほぼ独裁的に政界に君臨した上皇でしたが、北面の武士を配備し重用しすぎた結果、平氏や源氏の台頭を許してしまい、武家政権の樹立に一役買ってしまうのでした。

荘園と武士の始まり

律令制では、土地はすべて国有で国民は国から土地を貸し受けて農業を営むのが建前でした。

ところが、人口が増えるに従い割り当てる土地が足りなくなります。そこで朝廷は、743年に【墾田永年私財法】を制定しました。【朝廷の許可を得て開墾をすれば、その土地を永久に所有しても良い】と言った法令でした。

時代がさかのぼるにつれ、有力農民たちが開墾した土地を貴族や寺社に寄進する荘園が増えていきました。寄進と言っても名ばかりで、実質的な所有権は開発した領主にあったが、彼らは貴族や寺社の権威を借りて、国司の圧力や税金逃れをしようとしていました。

こうした荘園を【寄進地荘園】と呼ばれ全国的に広がりを見せると、開発領主は自分の土地を守るために、武装するようになります。これが武士の始まりで、やがてその武士団は大きな勢力を作り中央政府に入り込むようになります。

その武士団の二大勢力が【平氏】と【源氏】でした。

朝廷などの貴族階級は、熱心な仏教信者で僧兵に手出しができず困っていました。僧兵のほとんどは、農民が頭を丸めただけのえせ坊主でしたが、それでも貴族たちは仏罰を恐れて彼らに手出しができなかったのです。そこに、仏罰や祟りを恐れず僧兵たちを討ち取ることが出来る武士団を朝廷は重用する事になります。

こうして武士団を政治利用する事によって、平氏と源氏が力をつけ後の武士の時代を招く結果となります。

その中で武装の必要が出てきた地方豪族や土着の貴族らが武士となって組織(武士団)を作る。藤原氏の力が衰えると代わって武士が台頭します。

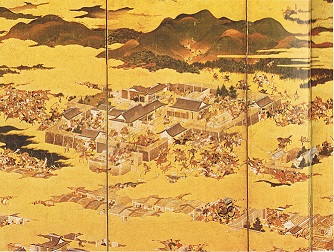

朝廷の内部抗争である保元の乱

崇徳上皇と後白河天皇の確執から、源平両氏が入り乱れる武力闘争が保元の乱です。

キッカケは、崇徳天皇が父・鳥羽上皇から弟の体仁親王に譲位を迫った事から事件は大きくなります。

崇徳天皇は、鳥羽上皇から将来院政を開く事も可能だからとそそのかされ、わずか3歳の弟に天皇の座を譲ってしまいました。この時、近衛天皇の次は自分の子を天皇にすると言う約束も取り付けていました。

ところが、17歳で近衛天皇が崩御すると鳥羽上皇は約束を破り、近衛天皇の異母兄弟である後白河天皇を擁立してしまいます。これに崇徳は、クーデターを考えて始まったのが保元の乱でした。

1156年に鳥羽上皇が亡くなると、崇徳と後白河天皇の対立は激化。さらに、摂家の藤原忠道と頼長のお家騒動も絡み平安京で初の戦乱が起こります。

この戦いには、それぞれが抱えていた武士団が招集されました。

この時すでに貴族たちは、武士の軍事力を使わなければ内部抗争さえ解決できなくなっていたのです。

保元の乱の結果、崇徳側の大敗で終わり、藤原頼長、平忠正は死に崇徳は讃岐へ流されました。その後に起きた【平治の乱】は、藤原家で起きた権力争いで、この戦いで平清盛が活躍し、源義朝が率いる源氏が敗れ処刑されました。

この時に、まだ子供の源頼朝が伊豆へ流されています。

平氏繁栄の祖・平清盛が太政大臣に…

皇位継承をめぐる皇族の争いが貴族・武士を二分。後白河天皇が藤原通憲の進言により平清盛や源義朝らを動員し保元の乱に勝利。

その後、藤原通憲と平清盛が重用されることに反発した藤原信頼と源義朝が挙兵。平治の乱に発展。平清盛が勝利し、ますます重用されることに。源義朝の子・源頼朝は伊豆に流されました。

平治の乱で地位を盤石にした平清盛は妹や娘を皇室や摂関家に嫁入りをさせて、急速に勢力を拡大し朝廷での権威を強めました。そして1167年に平清盛は太政大臣に任命されます。太政大臣はこれまでは公卿が任じられていた貴族のトップとも言える地位で、武家としてだけでなく公家としての栄華も極めたことになります。

天皇の外戚を勝ち取り、荘園や知行国を支配するなど、武士でありながら貴族的な面も持ち合わせてた平清盛ですが、父・忠盛が熱心に行っていた日宋貿易にも力を注ぎ、宋の船が機内まで来航できるように大和田泊を修築しています。

これは当時の貴族にはなかった発想で、清盛の優れていた経済観感覚のたまものだったと言えるでしょう。

清盛が思い描いていた未来の日本は、貿易で繁栄する経済大国・日本だったかもしれません。その夢も、後の後白河法皇との対立や源氏との戦いが始まるさなか、清盛は病没してしまいます。

そして、1185年に平氏は壇ノ浦で滅ぼされ清盛の夢が実現する事はありませんでした。

平安時代は4つに分けて考えるとわかりやすいでしょう。

- 初期の天皇親政時代 ⇒桓武天皇の政策を覚えよう!

- 藤原家が支配する ⇒摂関政治

- 天皇(上皇)中心の政治 ⇒院政時代

- 平清盛が支配する ⇒武家政権時代