かんたんでわかりやすい平安時代からの日本史の流れ

貴族社会の平安時代から武家政権誕生の鎌倉時代までの大まかな流れです。

この時代は、とても内容が濃い時代となっており、登場人物も入り乱れて分かりづらい所があります。重要語句もたくさん出てきて訳が分からないかもしれませんが、学校の授業でもテストに出るところがたくさんあるので参考にしてみてください。

平安時代(794年~1185年/1192年)

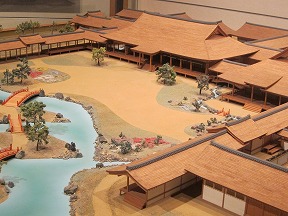

桓武天皇が平城京から都を長岡京に移した年、または長岡京を平安京に移した年から鎌倉幕府が開かれるまでの約400年を指し、古代から中世へ移行した時代です。九州南部や東北も勢力下においています。

中央では藤原氏が台頭。摂関政治(天皇が幼少時であれば政務の代行、成人後では政治全般の補佐役として関与)を行いました。

始めのうちは律令政治を継承しますが、徐々に綻ぶようになりました。

そこで、個人を対象とした徴税から土地への課税へとやり方が変わっています。国司は徴税請負人(受領)として税を中央に納める代わりに一国を支配するようになると、やがてその受領に権限が集中しはじめます。

奈良時代に発達してきた荘園でしたが、開墾した地が自分たちの物になるという事で張りきったのは貴族や金持ち、寺社・豪族など。彼ら(開発領主)が力を持ち、支配権を強めるうちに税の免除まで承認されはじめます。さらに国司の領地への立ち入り禁止の特権まで持つようになって国司と開発領主が対立するようになりました。

その中で武装の必要が出てきた地方豪族や土着の貴族らが武士となって組織(武士団)を作りはじめました。藤原氏の力が衰えると代わって武士が台頭していきます。

平安末期には、皇位継承をめぐる皇族の争いが貴族・武士を二分。後白河天皇が藤原通憲の進言により平清盛や源義朝らを動員し保元の乱に勝利し時代が動き始めます。

その後、藤原通憲と平清盛が重用されることに反発した藤原信頼と源義朝が挙兵。平治の乱に発展しました。これに勝利した平清盛がますます重用されています。一方で敗者の源義朝の子・源頼朝は伊豆に流されたのでした。

そんなわけで、平安時代は大きく分けて3つの時代があります。

- 藤原家が支配する摂関政治の時代

- 天皇が中心の院政時代

- 平清盛が支配する武家政権時代

これらの3つの時代を別々に覚え、つなげていけば覚えやすいと思います。

鎌倉時代(1183年/1185年または1192年~1333年)

※上は過去の源頼朝の肖像画です。足利尊氏の弟・直義の肖像画説が優勢になっていますが、諸事情によりそのまま使っています。

平氏が力を持つようになって反発したのが後白河法皇と側近です。平氏を打倒しようとしますが失敗したことで後白河法皇が鳥羽殿へ幽閉され厳しい監視下に置かれました。

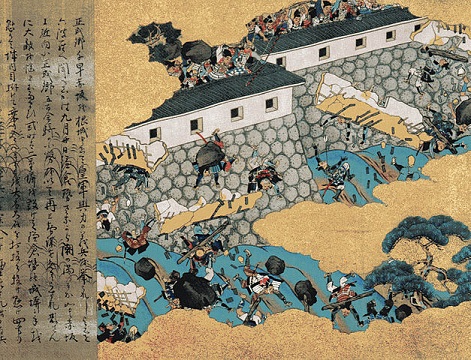

更に平氏の権力が高まると同時に周囲の不満強まると、後白河法皇の子・以仁王が挙兵を呼びかけます。それに応じた源頼朝が挙兵し、最終的に壇ノ浦の戦いで勝利しました。

頼朝は挙兵後の戦乱の最中に鎌倉を根拠地として関東の公領や荘園を支配。頼朝の権力↑↑を恐れた後白河法皇は頼朝の弟・源義経に討伐を命じますが、失敗におわりました。後白河法皇の死後の1192年に源頼朝は征夷大将軍に任命され、はじめて鎌倉幕府という武家朝廷との二元支配体制が整いますが、やがて起こる承久の乱以降は幕府優位の政治体制に移行しています。

鎌倉幕府の支配体制は、将軍と御家人による主従関係で御恩と奉公の関係で結ばれる封建制度によるもの。頼朝の死後は頼朝の妻方・北条氏が台頭し執権政治(将軍の補佐で政務を統括するものを執権と呼ぶ)を行うようになっています。

お次は地方事情について。

奈良時代の辺りから進化してきた荘園ですが、鎌倉時代の頃から正式に地頭や荘官が管理するようになる。いわゆる二重支配です。一方、諸国でも朝廷から派遣された国司と幕府から派遣された守護による二重支配が行われるようになっていました。

最後は世界情勢について。

日本で鎌倉幕府が出来た頃、モンゴルから勢力を伸ばし、そのうち元という国がユーラシア大陸にまたがる大帝国を築いていました。ヨーロッパなど西への遠征も行う一方、アジア方面への遠征も行いました。日本も例外ではなく、元は2回(文永の役・弘安の役)ほど日本へ攻撃を加えている。これは元寇とも蒙古襲来とも呼ばれる出来事です。

ちょうどこの前後から農業や手工業、流通などが変化し、貨幣経済が普及し始めた時期でもあります。そんな中、御家人たちは蒙古襲来の恩給が不十分だったり貨幣経済の発展についていけなかったり、分割相続を繰り返しで所領が細分化されていたりで幕府への不満↑↑。

さらに、朝廷では持明院統と大覚寺統の2つの皇統で皇位継承権を巡る対立が発生。幕府の働きかけにより、皇位継承をそれぞれ交代で着く両統迭立という形で一旦収まったが、これに不満を持ったのが大覚寺統の後醍醐天皇でした。

後醍醐天皇は御家人らの不満を背景として討幕の呼びかけ ⇒ 足利高氏(後の尊氏)や新田義貞らが挙兵し1333年鎌倉幕府が滅亡したのです。

鎌倉時代は、源氏の将軍はわずか3代で潰えます。

その後は、摂家将軍や公家将軍など、執権である北条氏のお飾り将軍が就くことになります。流れとしては、源氏将軍時代⇒執権政治⇒元寇による幕府の衰退と覚えると分かりやすいかと思います。