元寇直前まで生きた長老・北条政村の実直で勤勉な人生

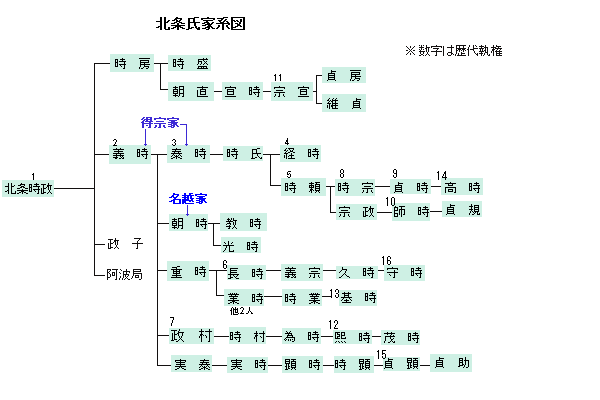

北条義時の息子に御成敗式目の制定など歴史的実績のある三代目執権・泰時がいますが、その陰に隠れながらもう一人非常に優秀な息子が居ました。北条政村です。

北条泰時に比べると有名な実績こそ少ないですが、実に勤勉に職務を全うしました。何と1273年の元寇の前年まで生きた義時政権を知る数少ない長老となっています。

母は伊賀氏の変で伊豆へと追放された伊賀の方(のえ)で、本来なら母の起こした乱に巻き込まれ一緒に流刑となってもおかしくありませんでしたが、義理の兄・泰時の温情で政権の中枢で働き続ける事が出来ました。

今回は、北条政村について書いてみたいと思います。

北条政村の生まれた日に起こった出来事とは?

1205年6月22日に北条泰時と伊賀の方との間に政村が生まれたのですが、この日は畠山重忠の乱で重忠親子が討伐された日でした。

北条時政と牧の方の理不尽な粛清により、義時の昔馴染みで戦友でもあった重忠を失った悲しみの中、政村が誕生したのでした。

1213年に政村は元服するのですが、この年は和田合戦があった年。同じ和田一族であった三浦義村を義時サイドに引き入れようと、政村の烏帽子親を義村に頼んだと考えられています。

そのため、三浦義村は政村を非常に溺愛したと吾妻鑑に書かれています。

承久の乱と北条義時の死

京都方の後鳥羽上皇が北条義時に憤っていた事が一因とされる承久の乱が勃発すると、京都守護の任に就いていた伊賀光季が後鳥羽上皇の誘いを断った事で攻め殺されました。光季の母は二階堂行政の娘で、伊賀の方(のえ)とは姉妹です。

戦争に発展してしまうほど朝廷との関係が悪くなっていたことから、京都と鎌倉がつながりを深めるために「京都に縁が深い伊賀氏の血を引く北条政村を北条家当主にしても良いのでは?」という話が幕府内で持ち上がります。

※伊賀光季は京都守護職に就いていただけでなく、藤原北家の秀郷流が元の出自です

それに対してハッキリとした結論を出さずに北条義時は伊賀の方との間に最後の子となる女児が誕生した後の1224年6月13日に急死しました。

62歳と言う年齢から察するに突然死になるような病になっても不思議ではなく、『吾妻鑑』には、【脚気】や【霍乱】を患っていたと記されています。

霍乱とは日射病の総称で真夏に突然倒れ、激しく吐き下しする病気の事全般を指すようです。

鬼でも霍乱で寝込むことから【鬼の霍乱】と言われ、普段丈夫な人が突然病気にかかる例えにも使われています。

一方で義時は死の直前まで精力的に活動していた事から伊賀氏による毒殺説が囁かれていたり、承久の乱後に島流しにした後鳥羽上皇の祟りだとも噂されたりしています。

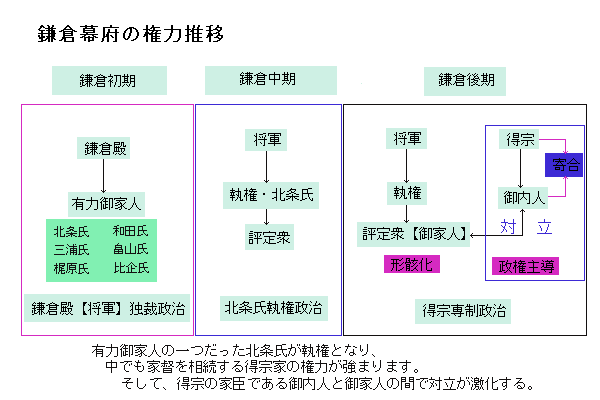

この段階の幕府や政村周辺の事情をまとめると

- 義時は後継者を指名していなかった

- 伊賀の方やその一族達は確かに不穏な動きをしていた

- やっぱり三浦義村がちらついている

- 北条泰時は京都にいた

上記のような事実があったようです。

伊賀氏の変

義時の一方を聞きつけた泰時は急遽鎌倉へ戻ります。鎌倉では伊賀一族が、泰時が政村を打ち滅ぼそうとしてるとして兵を集めているとの事。

伊賀一族は娘婿・一条実雅を将軍にして政村を執権に据えようと画策していたのです。この動きは、北条泰時【北条一族】にとって危機的な状況でした。

伊賀氏率いる伊賀光宗は承久の乱で後鳥羽上皇に討たれた光季の弟で、泰時と同世代の人物でした。その伊賀光宗は外祖父・二階堂行政の死後、政所執事になっていました。

伊賀氏の後ろ盾で政村が執権と担ぎ上げられたら泰時の立場が危うい。しかし、これまでみたいに血で血を洗う粛清は避けたいと思っていたところで北条政子が動きます。

やはり北条政村の後ろには三浦義村が暗躍していました。

政子は義村を訪ね「屋敷に伊賀一族が出入りしているそうで、鎌倉が騒がしいけどどういうことかしら?」と疑惑を突きつけ「泰時が次の執権」と釘を刺します。尼御台に睨まれては、三浦義村も伊賀氏の陰謀を止めに入るしかありません。

北条泰時⇒大江広元⇒北条政子⇒三浦義村の連携により、伊賀氏の計画は倒れ、関係者一同は処分されました。

将軍に担ぎ上げられた一条実雅は流罪へ…

伊賀の方は伊豆へ流されると、心労のためか間もなく死去します。一方で伊賀光宗は政所執事を解任され、信濃へ流されました。

これまで問い違う点は、血が流れずに穏便に処分が下された点でした。

ここで政子と泰時は、伊賀一族の多くが鎌倉を追われる中、北条政村は温情で残され一連の伊賀氏の変は終結しました。

北条泰時を支える連署となる

こうして3代目執権・北条泰時が誕生し、父・義時の時代とは異なり流血を回避する時代が訪れました。

一方で、兄と叔母の温情で命を拾った若き政村は弟・実泰と一緒に北条氏に忠義を尽くす人生を送ります。しかし、弟は事件のショックで27歳の若さで嫡男に家督を譲り出家しました。

1239年に北条政村は評定衆に就任すると翌年にはその筆頭となりますが、その3年後の1242年に泰時が没すると、情勢がきな臭くなります。

4代目執権には泰時の孫・19歳の経時が就任しますが、新体制を軽んじる態度を取り始めます。泰時世代の者がまだ多く、若輩者の経時に抵抗を感じていたとされています。

実際に、義時の子・北条朝時の嫡男である名越光時は

俺は義時の孫だ!4代目執権殿は、曾孫ではないか!!

と言ったとか。

孫である朝時がこんな調子ですから、義時の子である北条政村は若輩の者の執権についてどう感じていたのでしょうか?それは本人しかわかりません。

その4代目執権・北条経時が病気で早世すると、5代目執権に北条時頼が20歳の若さで就任しました。若い執権が続くと政治情勢も不安定化するようで、1247年には陰で暗躍していた三浦義村の子孫達が宝治合戦で滅亡へと追いやられてしまいます。

烏帽子親の子孫・三浦氏が滅んだ時に北条政村は43歳になっていました。

様々な出来事を乗り越えながら、政村は順調に地位を高めていきます。

1249年に引付衆になると、兄・北条重時の引退に伴い52歳で連署に就任。北条時房以来の執権を支える実質幕府ナンバー2にまで上り詰めました。

この時には5代目執権・時頼も病弱であることを理由に引退を表明。嫡男・時宗に執権を譲るまでの間、重時の子・長時を6代目執権に指名しますが、1264年に没してしいます。

こうして7代目執権につなぎではありますが、北条政村にその座がめぐってきました。

7代目執権として時宗にそのバトンを繋ぐ

次々と同世代が引退する中、北条政村は60歳で7代目執権に就任します。連署には14歳の北条時宗が付き、北条政村の治世が始まります。

1268年になると時宗に執権職を譲りますが、政治上は引退はせず連署と侍所別当としてその任に就きました。

さて、そのまま政村は死ぬまで現役かと思われた1272年に北条一族で内紛が起こります。

北条氏【名越流】朝時を祖とする名越時章・教時兄弟と六波羅探題南方・北条時輔が謀反を企てたのです。この出来事は二月騒動と呼ばれ、幕府内が揉めている中で海のむこうでは道の脅威が迫ってきている最中のことでした。

もちろん攻め込もうとしている元が待ってくれるわけもありません。1274年には元寇が始まるのですが、政村は元寇の1年前の1273年5月に出家をし、27日に69歳でその生涯を閉じていました。都の教養を身に着けていた政村は、京都の公家からも追悼の意を示されています。

北条義時の子であり、3代目執権・泰時に命を救われ、7代目・執権になると8代目北条時宗にそのバトンを渡し、自身は時宗を支えました。

もしも政村が泰時に処刑されていたら義時死後の鎌倉幕府はここまで安泰ではなかったでしょう。

鎌倉殿の13人では北条義時がダークに染まっていき、父・時政と義母・牧の方と同じことを繰り返してしまいますが、同じような父と母を持つ政村は両親の良いとこだけを受け継ぎ、後の幕府を支える人物となりました。

こうして両親のいいとこどりをした政村は、蒙古襲来と言う新しい困難に立ち向かう時宗の政治的な師となりました。