北条義時と和田義盛の対立【和田合戦】と義時覇権後の13人

娘婿の畠山重忠を露骨に粛清した北条時政は、次第に御家人達だけではなく、息子・義時の反感も買うことになりました。

そうした状況の中、時政による三代目鎌倉殿・実朝を傀儡にする計画が義時の耳に入ってくると、さすがの義時・政子姉弟がブチギレて父・時政を鎌倉を追放。

比企氏を排除して実質的に鎌倉幕府の実権を握っていた北条時政でしたが、息子・義時の手により、鎌倉から追放され伊豆へ流刑と言う結果に終わったのです。

こうして、北条義時が3代目鎌倉殿・実朝の後見人として政所別当に就任し、実質的な権力者となりました。

北条義時の粛清は牧の方の縁者

権力の座に就いた義時にとって邪魔な存在だったのが、牧の方の娘婿である宇都宮頼綱でした。

やがて義時も頼綱に謀反の疑いがあるとして討伐命令を下します。この辺りの手口は、時政の時と一緒です。しかし、この討伐を命じた同じ国の豪族・小山朝政が『頼綱が親戚だから嫌だ!』と拒否したので未遂に終わります。

この件に関しては、宇都宮頼綱が出家して恭順を誓う事で一件落着となりました。

こうして3代目・実朝を頂点として、北条義時が実権を握る体制が整い始めます。鎌倉は数年ではありますが平穏な日々が続くのでした。

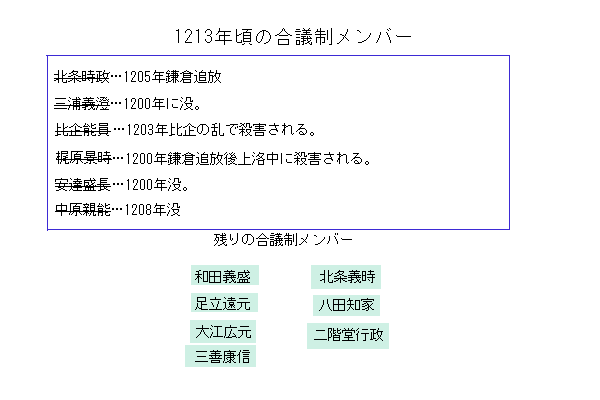

とは言え、これまでの粛清や純粋な死没などを経て13人で始まった合議制は半分になってしまいます。

整理すると、ここまでの合議制メンバーは以下の通りです。

上のメンバーを見ると、大江広元や三善康信のような京出身の文官が多く義時にあらがえる者がほとんどいない状況となっています。唯一、抗えるとしたら初代侍所別当・和田義盛の存在くらいです。

侍所といえば、御家人を統率し軍事を扱う機関です。義時にとって非常に厄介な地位についていると言っても過言ではありませんでした。

和田義盛と北条義時の対立

北条義時が鎌倉幕府の権力を掌握しようとするならば、この和田義盛の存在が非常に邪魔になってきます。逆に言えば、北条氏に権力を集中させることを懸念する御家人たちにとっては和田義盛が最適人物というわけなのです。

この絶妙なバランスを保ちながら、北条時政失脚から約8年の月日が流れています。

そんな中で均衡が崩れたのが1213年の事でした。

信濃国の泉親衡が頼家の維持を将軍に擁立すると言う謀反を企てた事件が発生。

事前に計画が発覚し、謀反に加担した330名以上が捕縛されると言う大捕り物となるのですが、その中には和田義盛の子・義直と義重、甥の胤長が含まれていました。

これに驚いたのが和田義盛で、すぐさま実朝に直訴して赦免をお願いします。その結果、二人の子供は許されましたが、甥の胤長は許されませんでした。

翌日、義盛は一族98名を引き連れ直訴に伺いますが、胤長の赦免にはなりませんでした。

それどころか、北条義時は縛り上げた胤長を見せしめにするように和田一門の前で連れまわすと言う挑発行為を行います。

結果、和田胤長は陸奥国へ流罪に。拝領していた領地はいったん和田義盛に戻されましたが、一転して北条義時に与えられることになりました。

こうした重ね重ねの挑発行為に和田義盛も怒りを覚え、両者の対決は避けるものが出来ないところまで来てしまいました。

和田合戦の始まり

なんとか両家の衝突を避けようと、将軍の使者が和田邸を訪ね謀反の有無を尋ねたうえで自重を促しますが、焼け石に水で和田義盛は合戦の準備を着々と進めていきます。

合戦の準備中に三浦義村に一緒に戦う旨を約束し【起請文】まで書かせました。

三浦義村と和田義盛は従弟関係あっての事でしたが、義時もまた義村と母方の従弟という関係でもあったのです。その不安からの起請文を書かせたのでしょう。

そして、和田義盛の不安は見事的中し、三浦義村は早々に和田を見限り北条義時に和田のたくらみを告げたのでした。

5月2日の午後4時頃、後に引けなくなった和田義盛はついに挙兵します。

150騎程の兵を集め、北条義時邸と大江広元邸を襲いました。その勢いで実朝の居る御所に向かい、身柄を確保しようとしますがそれは果たせませんでした。

和田方の三男・朝比奈義秀が活躍しますが、幕府側の軍勢に押されその日の夜に由比ガ浜まで後退。

翌日も戦いが続き、和田軍は攻勢を強め若宮大路を攻めあがりましたが、もはやここまで。5月3日18時頃に和田義盛は討たれ、鎌倉の市街地を戦場にした和田合戦は終了しました。

三男・朝比奈義秀は安房国に落ち延びたそうです。

結局13人で残ったのが北条義時以外ほとんど文官で、大江広元、三善康信、八田知家、足立遠元、二階堂行政となりました。

- 大江広元…鎌倉幕府ナンバー2としてその職務に就く。

- 三善康信…初代問注所執事として職務を全うし承久の乱後に没。

- 足立遠元…1207年以降の記述が無いが長生きしたとも言われてる。

- 二階堂行政…鎌倉幕府を支え嫡男・行光も政所執事として貢献した。

- 八田知家…詳しくはわからないが、忠実に職務をこなしていたとしている。

北条義時がついに覇権を…

2日の及ぶ和田合戦を制した義時は、これまで和田義盛が担っていた侍所別当に就きました。こうして政所別当と侍所別当を兼務。事実上の軍事と政治のトップになり、将軍を補佐する執権という地位が確立されます。

この時、義時は51歳で姉・政子と共に22歳の源実朝を支えていく体制がようやく完成した瞬間でもありました。

もはや鎌倉幕府内では北条義時の権力を脅かすものはいませんでした。その後しばらくは、幕府の支配体制を揺るがす事件は起きず平安な時を過ごしていたのですが...

この日本にはまだ巨大な権力が北条義時の前にありました。

その巨大な権力が後鳥羽上皇率いる朝廷です。

とは言え、この時点では朝廷も鎌倉幕府に敵対する動きを見せておらず、義時自身も朝廷とは対立せずにこのまま行けるだろうと思っていたのではないのでしょうか?

ところがその目論見は源実朝が暗殺される事件を境に崩れ去ることになります。

朝廷での権力者、後鳥羽上皇が天皇の親政復活を虎視眈々と狙っていました。

鎌倉幕府の最大の敵として、北条義時による最後の権力闘争である承久の乱がすぐそこまで迫ってきているのでした。

この戦いがなぜ起き、北条義時はどのようにして戦ったのかは『日本で初めての朝廷と武家政権の内乱【承久の乱】と北条氏の台頭』の記事に書いていますので参考にしてみてください。