神聖ローマ皇帝/オーストリア大公・ヨーゼフ2世(1741-1790年)合理化改革とその限界<人物伝>

ヨーゼフ2世(在位1780〜1790)は、18世紀ヨーロッパで「啓蒙専制君主」と呼ばれる君主の中でも、とくに改革を徹底しようとした人物です。

宗教や行政、身分秩序にまで手を入れ、国家を合理的に組み直そうとしました。ただし、改革の量が多いほど社会の摩擦も増えます。教会や貴族だけでなく、地域社会や民衆の側にも反発や混乱が生まれ、政策の一部は撤回や修正に追い込まれています。

この記事では、そんなヨーゼフ2世について迫っていきます。

ヨーゼフ2世ってどんな人?

神聖ローマ皇帝(ハプスブルク=ロートリンゲン家)

出没:1741-1790年(48歳没)

神聖ローマ帝国/オーストリア大公国ウィーン

在位:1765-1790年(神聖ローマ皇帝)

母:マリア・テレジア

父:フランツ1世

配偶者:マリア・イザベラ・フォン・ブルボン=パルマ/マリア・ヨーゼファ・フォン・バイエルン

ヨーゼフ2世は、オーストリア継承戦争の最中にマリア・テレジアの長男として生まれ、1765年に神聖ローマ皇帝となりました。

なお、ハプスブルク家の後継者だったのは母マリア・テレジアで、父フランツ1世はロレーヌ家の出身です。母が存命のあいだは共同統治の形が続き、1780年に母が亡くなってから本格的に自分の方針で改革を進めていきます。

※元来、現フランス北東部のロレーヌを中心に、ルクセンブルクやドイツの一部に接する地域を治めた公爵家

啓蒙専制君主としての代表的な政策が、1781年の宗教寛容令(プロテスタントなどへの寛容の拡大)と、同じく1781年の農奴制に関する改革(移転・職業選択・結婚などで領主の許可を不要にするなど)です。さらに修道院改革など、教会組織を国家の方針に従わせる政策も進めました。

一方で、改革が広い分野に及んだため、聖職者や貴族、地域社会から強い反発も受けています。

ヨーゼフ2世が行った改革の中身とは?

ヨーゼフ2世の改革は、国家が宗教・社会・行政をより統一的に運営できるように整えることを狙ったものが多く、宗教政策から身分制度、司法、行政運営まで幅広い分野に及びました。従来の封建的な制度を崩そうと、自由と平等の理念を推し進めます。

後世には、こうした一連の方針はヨーゼフ主義やヨーゼフィニズム(Josephinism)とまとめて呼ばれることもあります。

もっとも目立つ?ヨーゼフ2世の宗教政策

1781年の「宗教寛容令(寛容特許)」は、ルター派・カルヴァン派・正教会などカトリック以外のキリスト教徒に一定の信仰の自由と法的地位を認めました(ただし礼拝の形態には制限が残りました)。

ヨーゼフ2世自身はカトリック教徒です

さらに1782年にはユダヤ人に対する寛容令も出され、就学や職業面での規制緩和が進められます。

同時に、教会を国家の方針に従わせる改革も進みます。1782年の命令では、教育や医療などの「公益」に直接結びつかない観想修道会の修道院が解散の対象とされ、財産は宗教基金へ移され、教育や貧民救済などに回されました。

観想修道会とは、外に出て活動すること(学校運営、病院、貧民救済、布教など)よりも修道院内での祈り・瞑想・規律ある共同生活を重視する修道会のことです。

農民政策/農奴解放令

1781年11月1日の「農奴解放令(農奴制改革の特許)」は、領主の許可なしに結婚できること、職業選択や移転の自由など、農民の人格的自由を拡大する内容を含みました。

一方で、地代や賦役など土地に結びついた負担が直ちに消えたわけではありません。この改革の狙いは、身分秩序を一気に解体することではなく、まずは農民の法的地位と自由を広げることにありました。

生活と家族に関わる制度

1783年の「婚姻令(Marriage Patent/Ehepatent)」が重要です。これは、結婚を「教会の秘跡」と「国家が扱う婚姻契約」とで区別し、婚姻に関する裁判権を教会裁判所から世俗裁判所へ移すものでした。教会での挙式義務など宗教的要素は残りつつも、結婚を国家制度として扱う方向が明確になります。

行政面

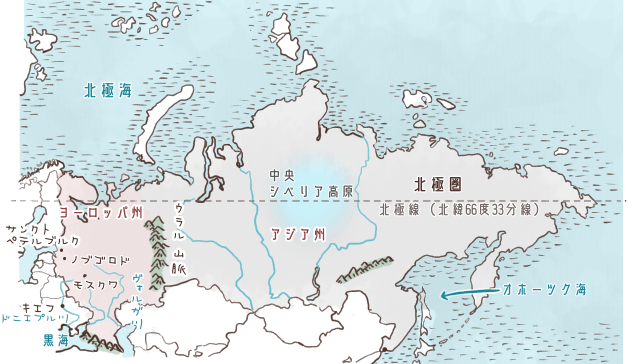

諸地域を共通の仕組みで動かすための中央集権化が進められ、行政言語としてドイツ語を用いる方針も強められました。

多民族・多言語のハプスブルク領では、統一を進めれば進めるほど摩擦も起きやすくなります。のちに反発が強まり、政策が引き戻される流れにつながっていきます。

司法改革

さらに刑罰の合理化も進みます。1786年に死刑が廃止されたことが言及され、1787年の「ヨセフィーナ刑法典(Josephine penal code)」につながっていきました。

ヨセフィーナ刑法典は、死刑を原則として廃止(または極めて限定)し、拷問の廃止とあわせて、刑罰の中心を拘禁へ移していこうとした点に大きな特徴があります。死刑を減らす代わりに、長期拘禁など「収監を重い刑罰として使う」方向性に向かっていったのです。

ヨーゼフ2世と改革への反発

ヨーゼフ2世の改革が反発を招いた最大の理由は、制度を整える対象が一部の分野にとどまらず、宗教・身分・地域の慣行まで広く踏み込んだ点にありました。改革が「合理的」であっても、社会は利害で動いている以上、変化はそのまま対立を生みます。

まず教会側には、国家が教会組織や宗教生活のあり方にまで手を入れていくことへの反発がありました。

信仰の自由を広げる政策と並行して、教会が持っていた自治や権威が削られていく以上、聖職者や敬虔な層が警戒感を強めるのは自然な流れです。宗教政策は「寛容」だけでは終わらず、国家が宗教を管理する方向へ進んだため、支持を得にくい面も抱えていました。

さらに貴族・領主層にしてみればヨーゼフ2世の農民政策や行政改革は完全に直撃です。

農民の法的地位が上がれば、領主の統制力は弱まります。さらに中央が制度を統一し、各地の慣行や特権に手を入れれば、領主にとっては「国家が自分の領分に入ってくる」ことになります。改革は国家運営の効率化でも、既得権の側から見れば権限の縮小であり、反発が集まりやすい構造でした。

こうした既得権益争はもちろんですが、地域社会の抵抗もでてきます。

ハプスブルク領は多民族・多言語で、地域ごとに歴史的な権利や行政の慣行があった中で共通の仕組みを上から押し付けられたわけですから、便利になるとはいえ「自分たちのやり方を否定された」と感じる層が生まれるのも当然でした。とくに地方のエリート層や都市の有力者ほど、従来の自治や発言力が弱まることを敏感に受け取っていたようです。

その上で対外戦争や財政負担の問題も改革への不満を強める要因に。

ヨーゼフ2世の時代の対外戦争として押さえておきたいのが神聖ローマ帝国内の領土再編を巡るプロイセンとの間で起きたバイエルン継承戦争(1778-79年)、露土戦争と連動してオスマン帝国と戦った墺土戦争(1787-91年、ヨーゼフ2世治世下に開戦)です。

改革は短期間に数多く進められ、現場は新制度への対応を迫られます。そこに徴税や兵役、物資動員の負担が重なったため「改革が生活を良くする」という実感は薄れやすく、反対の声がまとまりやすくなります。

こうした反発の結果、ヨーゼフ2世の政策は、在位中から修正や撤回を余儀なくされるものが出てきます。また、ヨーゼフ2世の死後も後継者のレオポルト2世らが反発の強い政策を中心に調整や撤回を進めていきました。

ヨーゼフ2世の改革が残したもの

ヨーゼフ2世の「合理性」は、内政改革だけに表れたわけではありません。対プロイセン観にはヨーゼフ2世の合理的な一面が如実に表れています。

母マリア・テレジアの時代、オーストリアはプロイセンとシュレジエンをめぐって争い、宮廷には強い警戒感がありました。

にもかかわらずヨーゼフ2世は、フリードリヒ2世を単なる宿敵として片づけず、国家運営の成果を冷静に評価し、学ぶべき相手として見ていたとも言えます。敵対と称賛を切り分ける姿勢は、啓蒙思想が重視した「理性で物事を判断する」態度そのものですね。

1772年の第一回ポーランド分割では、オーストリアがガリツィアを獲得し、勢力均衡の計算のなかで国益を確保する選択が進められました。

さらに私生活に見える問題でも、ヨーゼフ2世は政治の視点を外しません。1777年に妹マリー・アントワネットのいるヴェルサイユを訪れたのは、家族としての心配だけでなく、フランスという大国の現状を確認する意図もあったとされています。

実際の所、兄として妹を助けてやりたいという意図もあったようですが、かつての仏墺関係が長年の敵同士だったこともあって王妃が「ウィーン寄り」という疑いの目を強める材料になってしまいました。

本人にその意図がなくても、結果としてマリー・アントワネットの立場を難しくしてしまったとも言えます。

こうしたヨーゼフ2世の行った「客観的に見れば筋の通った合理的な改革」と言えども「上からの改革」では摩擦が生まれやすいことが知られています。

上からの改革で失敗した例には、ヨーゼフ2世の妹マリー・アントワネットが嫁いだ末期のフランス王政・ルイ16世治世下における財政改革の失敗や1905年以降のロシア帝国の立憲化・改革、清の光緒帝による変法運動(戊戌の変法)などが挙げられます。

なぜ摩擦を生みやすいのか...?

次回の記事ではモンテスキューを取り上げ、権力の集中をどう抑えるかという発想がなぜ重要になっていったのかを見ていこうと思います。