なぜ日本は開戦へ向かったのか―日米交渉と開戦の決定―

1941年の日米交渉は、単なる「交渉の失敗」ではなく、撤兵・経済制裁・安全保障の争点が同時に絡んだ結果、妥結しにくい構図に陥っていました。

この記事では通史を追うのではなく、「なぜまとまらなかったのか」と「開戦がどう現実味を帯びたのか」を、要点に絞って整理します。

- 日米交渉の争点は「中国からの撤兵」「経済制裁(資産凍結・石油問題)」「安全保障(同盟・対中方針)」に集約できる

- 交渉は「妥協点探し」だけでなく、同時に「期限つきの開戦準備」と並走していた

- ハル・ノートは単独で開戦を決めたというより、すでに狭まっていた選択肢を確定させる役割が大きかった

なお、ここで扱わない通史(盧溝橋事件~日中戦争の経過)については過去記事で整理しています。関係記事にてリンクを貼っているので参考にしてください。

1941年以前

満州事変以降、日本と中国の間では、華北などで緊張や局地的な衝突が繰り返されました。ただ、当時の中国国内では国民党と共産党の対立が続いて対日対応で一枚岩になりにくかったこともあって、当面は局地の衝突を積み重ねる形にとどまります。

ところが、西安事件(1936年)を機に国民党と共産党は協力(第二次国共合作/1937年)して日本を共通の敵とみなすようになりました。

そうした状況のなかで、1937年7月、北平(現北京市)近郊で盧溝橋事件が発生。当初は局地的な衝突として収拾できる可能性もありましたが、増派と戦闘の拡大が重なり、全面的な日中戦争へ移行していきます。

※盧溝橋事件から日中戦争の経過は過去記事で詳しくまとめているため、ここでは前提として触れるにとどめます。

日中戦争が長期化するなかで、1941年4月から11月には、中国からの撤兵や経済制裁をめぐる日米交渉が進められましたが、太平洋戦争が開戦に至った通り、うまくまとまりませんでした。

関係年表(1941年)

撤兵・制裁・安全保障をめぐる折衝が中心

対米取引が許可制になり、実務上の圧力が強まる

交渉継続を掲げつつ、一定の期限を置いて開戦準備も進める方針を確認

※御前会議:天皇の前で行われた国策方針を最終確認する会議

交渉期限を意識しつつ方針を再確認

日本側は厳しい条件として受け止め、交渉の余地が狭まっていく

※ハル・ノート:米側が提案した外交文書

対米英蘭開戦を最終決定

真珠湾攻撃

1941年時点で、日本が抱えていた“前提条件”とは?

ここからは「なぜ交渉が難しかったか」を1941年の日本が置かれていた立場から見直してみます。

ポイントとなるのは、外交上の争点だけではありません。長期戦の負担と国内の意思決定の仕組みが、そもそも譲れる範囲を小さくしていた点も見逃せません。少しだけ詳しく見ていきましょう。

長期戦化した戦線と、資源・財政の制約

すでに日中戦争が長期化していたため、戦線の維持・占領地の統治・治安確保・補給といった負担が積み上がっていました。

実を言うと、負担が増えるほど「戦争をやめる/縮小する」判断も簡単ではなくなります。撤兵や方針転換をする場合でも、現地の処理、軍の統制、国内向け説明が必要になり、短期で動かしにくくなります。

また、長期戦は資源・財政・生産の面でも制約を強めていました。

1930年代末から段階的に強まっていた経済制裁が加わると、時間が経つほど状況の改善が難しくなります。特に、1941年7月から開始された資産凍結以降、対米取引が大きく制限され(輸入の大半を米国に依存していた)石油などの対日輸出は厳しく制限されました(事実上の石油禁輸)。

日中戦争継続中の日本にとって資源の輸入が途絶えることは非常に厄介な事態です。交渉を長引かせても状況が好転する見通しは持ちにくく、選択肢が狭まりました。1941年の日米交渉は、こうした制約の上で行われていきます。

日本に対する経済制裁はABCD包囲網なんて呼ばれ方も。日本側で使われた呼称で、主に報道・宣伝で広まったそうです。

外交と軍事が分離しにくい政治状況

1941年の日本では、外務省による外交だけで方針を決めるのが難しく、軍の意思や作戦準備と切り離して考えにくい状況がありました。交渉が続く間にも準備は工程表どおり進むため、時間が経つほど中止・延期の負担が増え、引き返しにくくなります。

外務省だけで判断できれば話は単純ですが、実際には軍の準備が国内の意思決定と連動していたため、そうはいかなかったのです。

日米交渉の核心/争点は何だったのか

日米交渉が難航したのは互いに譲れないポイントがあり、妥協できなかったためです。ここでは出来事を追うのではなく、交渉でぶつかった争点だけを短くまとめていきます。

この交渉は争点が独立しているようでいて、一つを動かすと別の条件まで連鎖して動いてしまう形になっていたため非常に難しいものとなっていました。

- 中国からの撤兵・対中政策の見直し

撤兵は「外交カード」である一方、前述のとおり、現地の統治・治安・軍の統制・国内説明まで一緒に動くことから短期で大きく譲りにくい。

- 経済制裁の解除(資産凍結・輸出統制など)

資源・貿易の制約は時間が経つほど苦しくなるため、「まずは制裁を緩めてほしい」という優先順位が高くなりやすい。

- 安全保障上の“最低ライン”(南方・防衛圏の考え方)

どこまでを自国の安全保障の範囲とみなすかは、交渉で簡単に引けない軸になりやすい。

- 対外方針の骨格(同盟や外交方針の扱い)

一部を動かすと「方針全体の転換」と受け取られかねず、国内の合意形成が難しくなる。

- 中国・仏印などからの撤退要求

現状を追認すると、武力による現状変更を認めた形になりやすく、原則として受け入れにくい。

- 国際原則(不干渉、機会均等、条約尊重など)

個別妥協よりも、「今後の秩序」をどうするかという原則面が焦点になり、譲歩しにくい。

- 安全保障(太平洋・東南アジアの安定)

南方への軍事的な動きと結びつく以上、「制裁解除だけ先に」という形は受け入れにくい。

- 約束が守られるかどうかの保証

合意しても履行が不確実だと判断されれば、譲歩に踏み切りにくい。

以上のように、日米交渉は双方に譲りにくい条件が並んでいました。

となれば、次に気になるのは「それでも戦争を避ける道はなかったのか」という点でしょう。これを考えるには、会議の積み重ねの中で方針がどう収束していったのかを見ておくのが早いです。

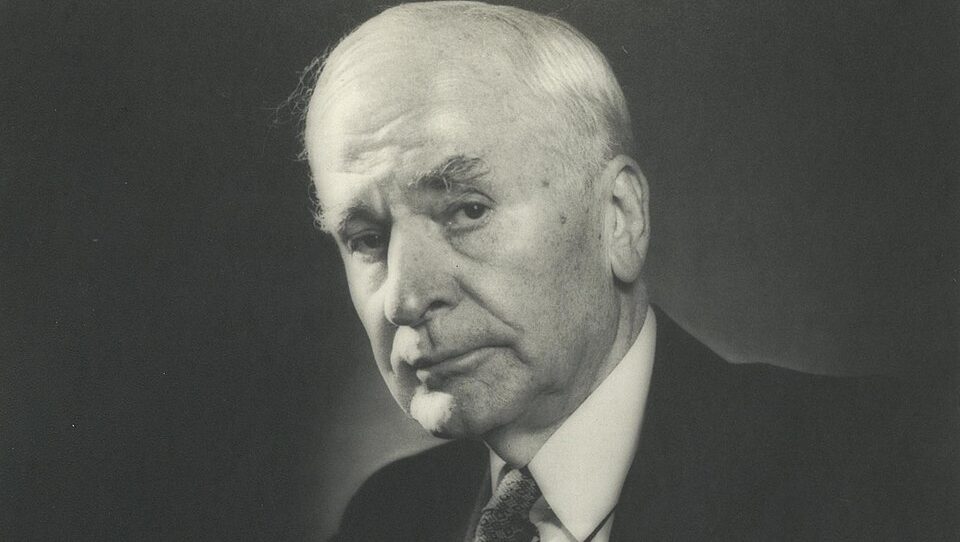

なお、交渉末期の1941年11月26日(米時間)には、米側からいわゆる「ハル・ノート」(交渉文書)が手交されました。中国・仏印からの撤兵などを含む内容で、日本側は厳しい条件として受け止めます。

開戦決定はどう固まったか/意思決定のプロセスを見てみよう

ここまで見てきたように、日米交渉は争点が噛み合いにくく、時間がたつほど状況が好転しにくい条件の上で進みました。開戦は一度の会議で突然決まったというより、会議を重ねるうちに方針が少しずつ収束していった、と捉えるほうが実態に近いでしょう。

1941年の日本政府は、交渉と開戦準備を並行させました。そこに期限設定が重なり、「交渉継続」は次第に「期限付きの開戦準備」へと収束していったのです。