仏印進駐がもたらした変化――北部と南部の違いから見る

仏印進駐(ふついんしんちゅう)は、太平洋戦争前夜の出来事として名前がよく出てきます。

ただ、なぜ国際的な緊張を高めたのかが意外と分かりにくい用語でもあります。理由はシンプルで、仏印進駐が一度きりではなく、北部(1940年)→南部(1941年)と段階的に進められたためです。

北部は日中戦争の延長として理解しやすい一方、南部まで進むと、東南アジア全体に関わる動きになります。この違いを押さえると、なぜ米英が強く警戒し、日米関係が一気に緊張したのかが見えてきます。

この記事では「北部と南部で何が変わったのか」に絞って、仏印進駐の意味を整理します。

仏印進駐とは?

仏印進駐とは、日本がフランス領インドシナ(仏印)に軍を進め、港や飛行場などの拠点を押さえた一連の行動を指します。仏印は当時フランスの植民地で、現在のベトナム・ラオス・カンボジアにあたる地域です。

Flappiefh, “French Indochina location map” (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

ここでいう「進駐」は、言葉の上では「占領して併合した」という意味とは少し違い、軍を入れて拠点を使える状態にするというニュアンスで使われます。

第二次世界大戦のヨーロッパ戦線で、1940年にフランス本国がドイツに敗北。ヴィシー政権が成立しましたが、国力と影響力は大きく低下していました。そのため、当時の仏印はフランス領のままではあったものの、本国の後ろ盾が弱い不安定な立場に置かれています。

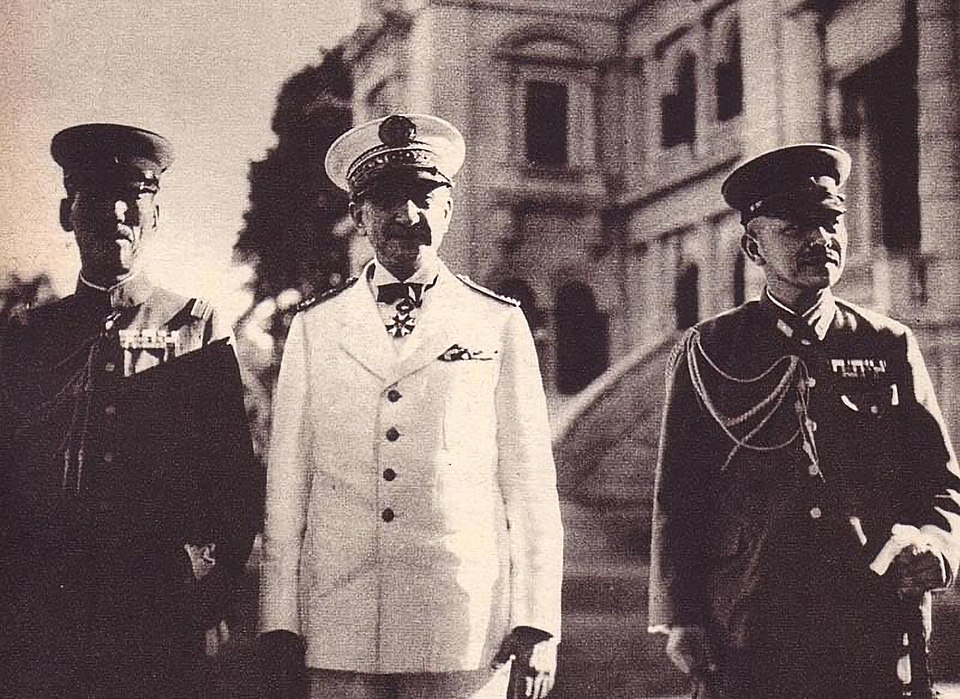

富永恭次少将(右)、仏印総督ジャン・ドゥクー(中央)、西原一策少将(左)

出典:Wikimedia Commons(パブリックドメイン)

そんな中で仏印の周辺に日本は軍を展開。日本側はヴィシー政権の同意を得て形式上の合意まで取り付け、1940年と41年に段階的に進駐を進めました。当然ながら相手(フランス/仏印当局も含む)側の自由な選択というよりも軍事的圧力を背景にした要求だった点は押さえておきたいところです。

仏印進駐は、仏印そのものが目的というより、そこを押さえることで日本の行動範囲と外交環境が変わった点に意味があります。とくに「北部」と「南部」で狙いと意味合いが変わるため、次の章で段階を分けて見ていきましょう。

北部と南部で“意味”が変わる

仏印進駐という言葉は「仏印に入った」という事実だけで語られがちですが、実際には北部(1940年)と南部(1941年)で狙いと周囲の受け止め方が変わります。

北部の進駐は主に日中戦争の延長として理解しやすいのに対し、南部は東南アジア全体に関わる位置取りとなり、米英の警戒を強める要因になりました。

北部仏印進駐(1940年)

北部仏印進駐(1940年)は、日中戦争の継続と結びつけて理解しやすい動きです。日本側の狙いとしては、中国側への補給や物資流入を抑えることが意識されました。

当時、中国は海外からの支援物資を複数のルートで受けており、仏印(とくに北部)を経由する輸送もその一つと見なされていました。北部に軍を進めることで国境付近の交通や拠点を押さえ、物資の流れに影響を与えようとしたわけです。

この段階での焦点は、あくまで「対中政策」の側にあります。仏印は、日中戦争を続けるうえでの周辺環境として位置づけられていました。

もっとも、米国の対日警戒がこの時点で存在しなかったわけではありません。太平洋の現状維持をうたった四カ国条約(1921年)以降、アメリカは日本の行動を長期的に注視しており、北部仏印進駐もその流れの中で受け止められていました。

※形式的に進駐が同意されていたとはいえ、北部仏印進駐の際に日本軍と仏印側部隊の間で武力衝突も発生しており、進駐が円滑に行われたわけではありません。

南部仏印進駐(1941年)

一方、南部仏印進駐(1941年)になると意味合いが変わります。南部には港や飛行場などの拠点があり、ここを押さえることで軍事行動を現実的に展開できる地域を広げることにつながります。

南部仏印は地理的にも、英領マレー(シンガポール)や蘭印(インドネシア)方面に近く、海上・航空の拠点としての価値が大きい地域でした。

地政学では国の生命線となる海上交通網(シーレーン)のうち、特に重要な位置をチョークポイントと呼びますが、そのチョークポイントである英領マレーや蘭印に挟まれたマラッカ海峡に対して軍事的に関与可能な位置が南部仏印でした。

このため南部への進駐は、日中戦争の延長にとどまらず、資源地帯を含む東南アジアへ向かう「南進」と結びつけて受け止められやすくなります。米英側から見れば、南部仏印の拠点化は「次の行動」を想定させる材料になり、警戒が強まる要因になりました。

なぜ日米関係が急速に悪化したのか

南部仏印進駐は、アメリカにとって「これ以上は見過ごせない」と感じさせる行動だったと言えます。その結果、米国の関心も、日本の意図そのものより「行動を抑える必要があるかどうか」へと移っていきます。

米国側から見れば、南部仏印まで進んだ以上、次に資源地帯へ向かう可能性を完全には排除できない、という判断になります。そこで外交交渉と並行して、経済面から日本の行動を制限する手段が強められていきました。

なお、南部仏印進駐で直接影響しかねない英・蘭の存在感が薄く見えますが、当然ながら両国も日本の南部仏印進駐に対して警戒しています。当時は欧州戦線で余力が乏しく、資金や石油を握る米国が主導し、英蘭が追随する形になりました。

在米資産凍結や石油をめぐる措置の検討・実行は、こうした流れの中で起きたものです。

こうして日米関係は、互いの立場をすり合わせる交渉の段階から、「行動を止めるか・止められるか」という緊張関係へと移っていきます。

南部仏印進駐は、その転換点となった出来事だったと言えるでしょう。

この後、日米交渉はハル・ノートへと至りますが、それは仏印進駐によって生じた緊張の延長線上にあったのです。