国際法の父フーゴー・グロティウス(蘭)【1583-1645年】<人物伝>

現代のニュースでも時々耳にする「国際法」「公海の自由」「講和条約」なんて言葉ですが、その源流をたどると17世紀オランダの法学者フーゴー・グロティウスに行き着きます。

国家どうしに最終判決を下す“裁判官”がいない世界で、何をルールの土台にするのか。彼は神学や大国の都合ではなく、人間の理性が見いだす普遍原理=自然法に答えを求めました。これは17~18世紀の政治思想の根幹をなすものです。

当時の思想は、現代日本に生きる私たちが当然視している憲法の正当性や基本的人権、権力分立、国際秩序の発想の土台にも深く入り込んでいるため、ニュースで聞く用語も源流をたどっていくとグロティウスに帰結するわけですね。

ということで、今回はそんな近代思想と切っても切り離すことのできないグロティウスを深堀していきます。

グロティウスってどんな人?

若き日のグロティウスは、国家どうしに裁判官がいない世界で、何がルールの土台になりうるのかを考え、その答えを「人間の理性が見出す普遍の規範」=世俗的な自然法に求めました。

グロティウスは『自由海論』(1609年)でポルトガルなどの海上独占に対して「海は誰のものでもない」=航海・通商の自由を主張します。後にセルデン(英)の『海洋閉鎖論』の反論によって「自由海 vs 閉鎖海」という対立軸が出来上がり、国際法の出発点の一つになっています。

『自由海論』の正式な題名は『自由海論、インド貿易に関してオランダに帰属する権利について』。「権利」という単語が入っていることからも分かるように法学書です。

ちなみにセルデン(1584-1654年)は清教徒革命期から共和政期にかけて活躍した人物。彼が執筆した『海洋閉鎖論』(1618年草稿/1635年公刊)では海を国家主権の対象とみなす立場を示しており、後にイギリスで制定される航海法(1651年)や第一次英蘭戦争(1652-54年)につながる理論の一つとして、しばしば参照されることがあったようです。

少々脱線しましたが、グロティウスの話に戻りましょう。

『自由海論』の他によく知られたグロティウスの著作に『戦争と平和の法』(1625)があります。そこには戦争の開始・遂行・終結、条約・中立・賠償などを自然法+万民法の枠組みで体系化した総論が書かれており、神学からの脱却がはかられました。

以上のようなローマ以来の自然法を“国際社会の設計図”に引き直した功績からグロティウスは「国際法の父」と称されています。

グロティウスの思想が生まれた背景とは?

16〜17世紀、大航海の主役だったのがポルトガルやスペインです。香料諸島やマラッカ海峡などの要所を押さえ、航路と市場を独占しようとしました。これに挑んだオランダは、海を一国の所有物にしない「公海の自由」を理論武装する必要があり、そこで生まれたのが『自由海論』だったのです。

その背景には、大航海のアジア進出や現地王国の側から見た動きを合わせると、理論と現場の接点が見えてくるかと思います。

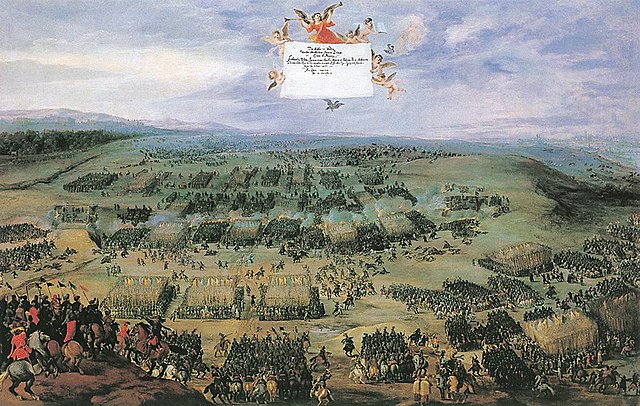

一方の『戦争と平和の法』(1625年)では八十年戦争(1566または1568-1648年)と三十年戦争(1618-1648年)初期の混乱双方から強い影響を受けて執筆されたと言います。

前者はネーデルラント諸州がスペインに対して起こした反乱であり、オランダ出身のグロディウスには当然強い影響を与えたことは容易に想像できますね。

一方の三十年戦争。

こちらは主に神聖ローマ帝国(ドイツ)を舞台にしていますが、オランダでの宗教・政治対立によって1621年にはフランス・パリに亡命していたグロディウスは三十年戦争勃発直後の欧州情勢に日常的に触れることになります。

そもそもパリは外交情報の集まる場であり、神学者や法学者、外交官など知識人たちの往来が活発です。そのうえ、神聖ローマ帝国の皇帝を輩出するハプスブルク家はフランスと犬猿の仲。公然と参戦(1635年)する前ですが、対ハプスブルク家でフランスは影響力を拡大させていきます。

そこで、グロディウスは八十年戦争の経験を土台に、欧州規模の戦争で噴出した開戦の正当化・中立・通商・講和などの論点を総合し体系化。

彼の著書である『戦争と平和の法』は戦時中のヨーロッパで受容され、1630年以降に三十年戦争に参加したスウェーデン政府に1635年招聘されて駐仏公使となり、戦時外交・講和構想の現場で自らの理論を適用する立場についたのです。

日本史への接続

日本における“国際法”の導入は幕末になってから。

清の漢訳『万国公法』(原著:ヘンリー・ウィートン『Elements of International Law』、丁韙良訳・1864)を教科書にして国際法を受容しました。

明治初期には西周(にしあまね)・津田真道らの蘭学留学で、自然法・国際公法・国法学・経済学・統計学の「五科」が整い、訳語と教育が定着します。こうした基盤が不平等条約改正や講和外交の実務に直結することになります。

グロティウスの関連年表

八十年戦争(1566または1568-1648年/一時休戦を挟む)中にオランダで誕生。幼い頃から人文主義とアリストテレス的な教育を施される。

当時の北ヨーロッパで最もアカデミックな大学と言われていた大学に11歳で入学。

15歳でフランスへ渡航。オルレアン大学で法学博士号を得たとされる。

以後、その法務案件に関与。

後の理論の母体となる。

「海は誰のものでもない」という公海自由を示した。

カルヴァン派内部の宗教対立が政治対立と結びつき、逮捕。終身刑で翌年から収監されるが、後に脱出し、フランスへ亡命。

自然法+万民法に基づく正戦論と、開戦→遂行→講和までを一続きの型とすることを示し、近代国際秩序の考え方を示した。

駐仏公使(大使)としてパリ駐在開始。

講和構想・同盟調整などを行う。

旅途の事故後、ドイツ・ロストックで死去。のちデルフト新教会に葬られる。

その後、日本でも幕末に『万国公法』を入口に受容され、明治の留学と訳語整備を経て条約改正や講和の実務へとつながっていきました。