中世イギリス史<プランタジネット朝>【各国史】

中世イギリス史第3弾!!プランタジネット朝です。

いよいよ議会政治が始まり、最初の頃の王権が強いイギリスの特徴が薄まるように。

さらに戦争による国力低下やペストの流行などの社会不安が蔓延している中でのフランス王国との衝突(百年戦争)、内乱と盛り沢山な時代となっています。

プランタジネット朝(1154~1399年)とは

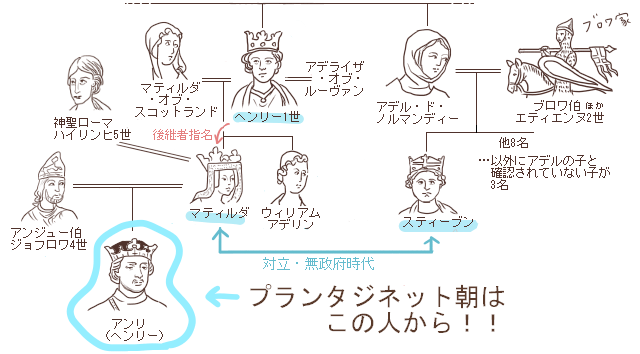

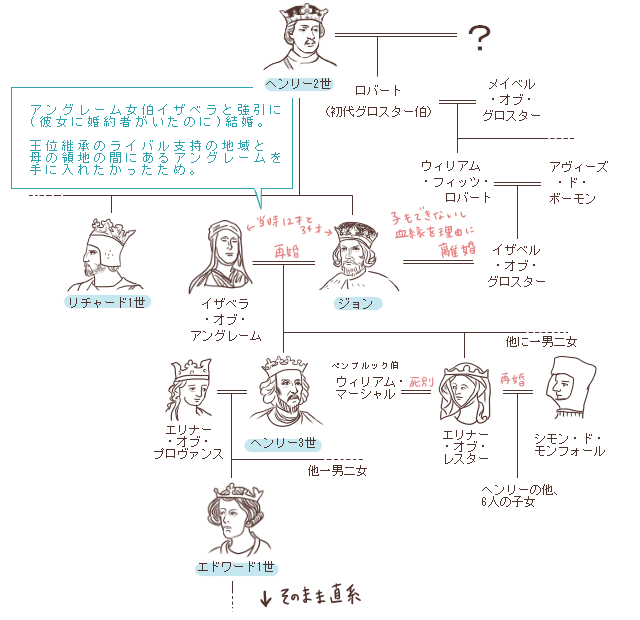

無政府時代にアンリという人が戦や外交(時に運)で対立勢力との和平協定まで漕ぎつけて自身を後継者にまで任命させ、ヘンリー2世(英語読み)として即位することから始まった王朝がプランタジネット朝です。

プランタジネットとは...

アンジュー伯の家紋に描かれている「エニシダ(植物の名前)」が英語でPlanta genet(プランタジネット)と呼ばれることからプランタジネット朝と呼ばれるようになりました

それぞれの王の治世で特筆すべき部分は

- ヘンリー2世:プランタジュネット朝の初代王。アンジュー帝国を作り上げた

- リチャード1世:第3回十字軍などに参加し、戦費徴収のため経済面を悪化させた

- ジョン:フランスの領土を失い、マグナ=カルタを突き付けられる

- ヘンリ3世:シモン=ド=モンフォールによる反乱を招き、イギリス議会の起源が出来る

- エドワード1世:大ブリテン島の統一を目指す。議会を継続させ、模範議会を開く

- エドワード2世:フランス国王のフィリップ4世の娘と結婚。エドワード3世が誕生

- エドワード3世:フランス王家断絶 → 継承権を主張 → フランスとの百年戦争へ

- リチャード2世:百年戦争中に即位。従弟にクーデターを起こされ、王位から追放・幽閉されて死去。プランタジネット朝が断絶することに

このようになっています。

その後、プランタジネット家男系の傍系によりランカスター朝が続いていくのですが、別記事で紹介していきます。

今回の記事では基本的な流れを簡単にまとめ、詳細が必要な部分は別記事でまとめるような形で進めていきます。

ヘンリー2世の治世(1154~1189年)

無政府時代から王位につくまでの鮮やかさを見ての通り、ヘンリー2世はイケイケどんどんな国王でした。

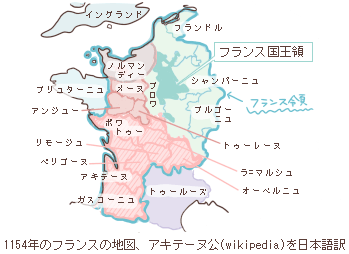

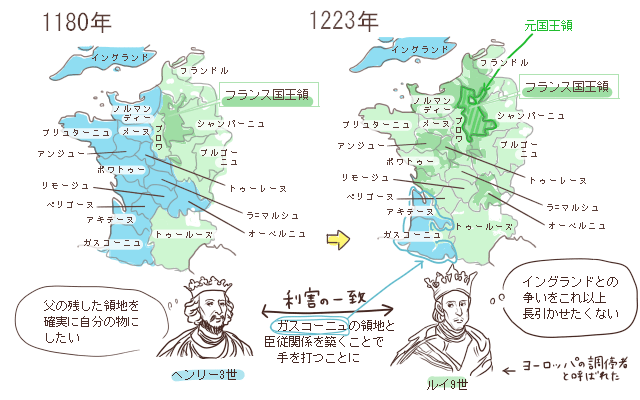

武力や外交政策でアンジュー帝国とも呼ばれる程広大な領地を支配し、ほぼフランスの西半分を手中に収めています。

下の地図だとイングランド、ブリュターニュ、ピンク系の範囲(←フランス国王との主従関係により認められている領地)がアンジュー帝国になります。

一方で、対内的には行政・司法制度の整備を進めて王権強化をはかり、イギリスにおける封建王政を盛り立てていきました。名君だった祖父ヘンリー1世が残した制度や機関を上手く使って国の安定に務めました。

息子達の反乱

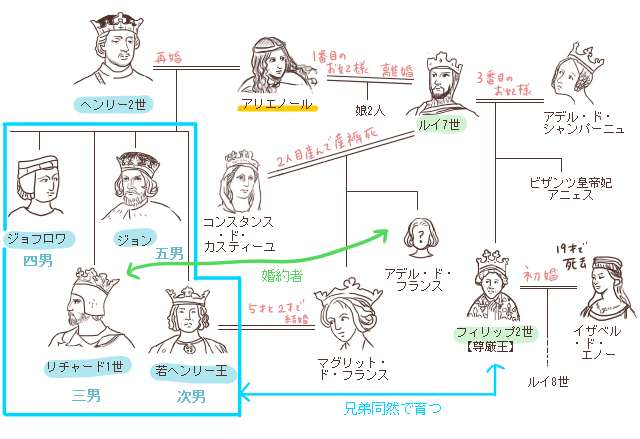

次回更新予定の『イギリスとフランスの関係が悪化した背景』で詳細は説明しますが、ヘンリー2世は内外ともに精力的に活動していたものの裏では相続問題と女性問題、末っ子への偏愛で家族に疎まれ始めていました。

夫の不倫問題で愛想を尽かせるようになったアリエノール、領地を与えられて領主になったのに全く実権をくれない父に若ヘンリー、リチャード、ジョフロワ(←英語名:ジェフリー)も一緒になって対抗。

※この当時のジョンはまだ6歳とか7歳なので無関係

この問題に目を付けたフランス国王ルイ7世がフランス諸侯にも声をかけ大規模な反乱となりました。

が、当時まだ10代だった息子達と脂の乗り切った時期のヘンリー2世だったので、この頃は父の圧勝で和解を成立させています。

リチャードとの対立

その後、本来の後継者だった若ヘンリーとジョフロワが立て続けに亡くなり三男のリチャードが後継者となったのですが...

「領地をジョンに」などと言う父の勝手な言動が目立ち「実権を手に入れられない」と考えたリチャードは、すでに代替わりしていたフランス国王フィリップ2世と組んで父に対抗。経験を積んだ武闘派のリチャードにヘンリー2世は窮地に追い込まれていきます。

その様子を見た父陣営にいたジョンが(彼のために兄と闘っているのに)父を裏切り兄についたため、ヘンリー2世は気力を失い失意の中で病死しました。

リチャードの治世(1189~1199年)

父との戦いの後にイングランド王として即位したリチャード1世でしたが「イングランド王としての自覚」が圧倒的に足りませんでした。

というのも当時のイギリスは大陸にあるフランスとは違って辺境の地。ヘンリー2世が作り上げたアンジュー帝国の中でもフランス領土をメインと考えていた+自身もフランス人だと考えていた節があります。

彼の治世10年のうちイングランドに滞在した期間は5~6か月と極端に短かく、当然イングランドは放置だったため、後世においても統治能力に関しては非常に評価が低いです。

それでもリチャード1世は『獅子心王』という格好良い渾名が付けられた非常に人気の高い国王でした。

その理由が何と言っても「とにかく強い」。父との戦いだけでなく、第3回十字軍や十字軍遠征中(リチャード1世が捕虜になっている間に)弟のジョンと結んだフィリップ2世(さらに神聖ローマ帝国皇帝ハインリヒ6世も結託)に領地を攻め込まれた時にも帰還するや否やイギリス領を次々に取り返していきます。

※ハインリヒ6世がフィリップ2世と結託した理由については、『ホーエンシュタウフェン朝とヴェルフェン朝【ドイツ史】』で少しだけ触れています

- リチャード1世が捕虜になった理由とは?

-

第3回十字軍遠征に参加したリチャード1世は、自身やフィリップ2世ら国王と同じ待遇にして欲しいドイツ人のまとめ役オーストリア公と対立します。

中東にあるアッコンという地を抑えた際に、このオーストリア公が自分の軍旗を立てたのをリチャード1世(の関係者)が引き摺り下ろしたことが決定打となって両者の仲がいよいよ険悪に。

我の強い人間の集まりだった第3回十字軍は足並みが揃わず、目的を果たさず帰路に着く者が多い中で最後まで残ったリチャード1世はアイユーブ朝と休戦協定を結ぶまで粘りました(先進国相手に味方がいなくなる中、それなりに良い条件で協定を結べたのは完全にリチャードの功績)。

ところが、その帰路の途中で嵐に遭うと、難破先がよりにもよってオーストリア公の領地のすぐ側の海岸でした。少数のお供と領地に戻ろうとしますが、途中で見つかり捕虜となってしまったのです。

その後、オーストリア公は神聖ローマ帝国にリチャードの身柄を売り渡しています。

ところが、その勇猛さが祟って戦死。

戦いに人生の殆どを費やして子もいなかったため、リチャード1世は(すでに亡き)もう一人の弟ジョフロワの息子アルテュールに跡を継がせようとしていました。が、最終的には年齢もあってジョンを後継者として指名しています。

ジョフロワは最期の方に父の支配から逃れるため

- (家族と共に)フランス国王フィリップ2世のもとに身を寄せていたこと

- ジョフロワ死後のアルテュールの後見人がフィリップ2世

ということもあって「フランスから干渉を受けるのでは?」と貴族達が憂慮していた点も最終的に国王がジョンになることを後押ししました。

ジョンの治世(1199~1216年)

イングランドの王様は、基本的に◯◯1世、◯◯2世と続いていくのですが...

ジョン 【イングランド王】(wikipedia)より

ジョンの場合はあまりに人気のない王様だったため「王様に『ジョン』とつけるのはやめよう」ということになっています。そのくらいダメダメだった。

仇名も『欠地王/失地王』と不穏なものとなっています。

同情する面があるとすれば、

- 兄が10年の統治の間に戦争漬けだったので戦費の支払いが嵩んでいた

- リチャードが第三回十字軍の帰路の途中で捕虜になったため、莫大な身代金を支払っていた

ため、国庫がすっからかん状態だったところからのスタートだった点。こうして金銭面だけでもマイナススタートなのに、まぁ色々とやらかしていきます。

ジョン、教会との関係を悪化させる

当時の教皇はインノケンティウス3世で、教会の権威が最も高まっていた時期のやらかしでした。

カンタベリー大司教の任命を巡る対立により破門させられたのです。こちらもイギリス版叙任権闘争と言えましょう。

この時、ジョンはイングランドを教皇に寄進、教皇の封臣となることで手打ちにしました。

ただ、この件、教皇に寄進したことでフィリップ2世がイングランドを攻め込めなくなっているので悪い面ばかりでもなかったようです。

ジョンの治世最大のやらかしとマグナ=カルタの制定

ジョンは、フィリップ2世が後見人を務めていたイングランド王候補のジョフロワの息子がジョン支持派に暗殺されたのを機に全面戦争へ移ると、ことごとく負け続けています。

失地王の名前通り、あれだけ広かった領地のうちガスコーニュを除いたフランス領地を全て失うと、イングランド諸侯達にそっぽを向かれるように。先代が連戦連勝、騎士道の権化・カリスマ的存在だっただけに落差が激しいのもあったでしょうね。

別の見方としては...

イングランド領にのみ集中できるようになったため、ジョン以降は安定して直系の王がつくようになっています。

そんなジョンがフランスでの惨敗を経て帰国後に待っていたのは、議会を通さず勝手に戦費を調達して重税が課せられた諸侯達の要求をまとめた『マグナ=カルタ(大憲章)』でした。が、一度受け入れるもこれを拒否。武力で諸侯達を抑え込もうとします。

マグナ‐カルタ(Magna Carta)

イングランド王ジョンが封建貴族たちに強制されて承認、調印した文書。前文と63条からなり、国王の徴税権の制限、法による支配などを明文化し、王権を制限、封建貴族の特権を再確認したもの。権利請願・権利章典とともに英国立憲制の発展に重要な役割を果たした。大憲章。

軍事力に劣る諸侯達はフランス国王の王太子にイングランド王位をチラつかせて支援を得ることに。こうして起きた反乱(第一次バロン戦争)中にジョンは亡くなりました。

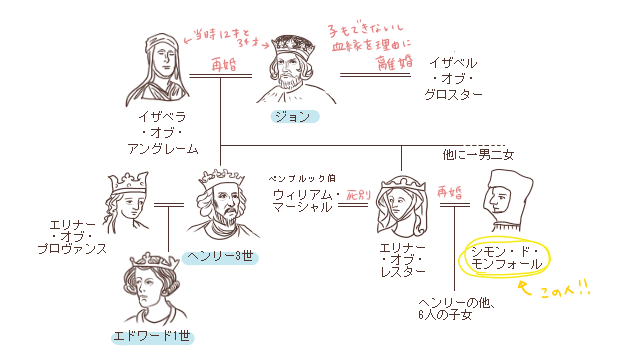

これから跡を継ごうというヘンリー3世はまだ幼く、摂政たちが政治を取り仕切っていくのですが、この摂政についた人が優秀かつ人望のある人物で

「マグナ=カルタを受け入れる。親の罪を幼子に被せるのは余りに忍びない」

と諸侯達を説得。ジョンが亡くなり、戦争を続ける理由もなくなった諸侯達はヘンリー3世の王位を認めることになりました。また、教皇も味方につけたことで大々的に反乱を支援していたフランス王太子を撤退させています。

※諸侯達にしてみれば同情だけでなく子供のヘンリー3世を「思い通りに動かせるだろう」と考えていた節も大いにあったため、後々親政を行うようになったヘンリー3世がフランス貴族を重用するようになった一因となります。

こうした経緯で受け入れられるようになった『マグナ=カルタ』は、イギリスの立憲政治の基礎となっていきました。

ヘンリー3世の治世(1216~1272年)

9歳のヘンリー3世が即位してから10年後にフランス王となったルイ9世もまた12歳と幼く、彼の父や祖父以前のフランスに戻したい諸侯達が内部で色々と蠢いていたようです。

イングランドに対するフランスの脅威は、この時期だいぶ少なくなっていました。

親政できるまでに成長したヘンリー3世は1229年以降、領土の回復を目指して度々フランスへ侵攻していくことになります。

ヘンリー3世、ガスコーニュを手に入れる

1242年から既に大人となっていたフランス国王ルイ9世と本格的に衝突していますが、アキテーヌを占領されて逆に窮地に陥っています。

ルイ9世は「調停者」として尊敬された人物で、長引くイングランドとの抗争のことも良しとしませんでした。

※少し濃いめの緑がフランス王国領です。1180年→1223年にかけて王権が強くなっているのが分かります

ちなみにジョンの時代にイングランド王を狙った王太子はルイ9世の父親です

そこで

- ノルマンディーやアンジューを放棄

- フランスに臣従

することを条件に、ジョン王が残したガスコーニュの領有を認めるという内容のパリ条約を1259年に結んでいます。ジョン以降の領地問題にケリをつけた形です。

アイデンティティの確立と議会の成立

ちょうど似たような時期、イングランドではイングランド人としてのアイデンティティのようなものが出来始めていました。

そんな時期にヘンリー3世は

- フランス人貴族を重用

- マグナ=カルタを無視した専制政治

も行っています。

その結果、アイデンティティが出来始めた時期の『度重なる遠征』や『フランス貴族の重用』に納得できないシモン=ド=モンフォールら貴族の反乱を招くように(第二次バロン戦争)。

なお、反乱はパリ条約が結ばれる1年前の1258年の話です。シモンの配偶者はジョンの末娘でヘンリー3世の義弟にあたる人物なので、そういう人物にもそっぽ向かれる程の内政だったのでしょう。

この反乱で一時的にヘンリー3世と王太子のエドワードが捕虜となると、マグナ=カルタを再確認させられています。また、多くの身分の者が参加できる議会を整備。従来の聖職者や諸侯らだけではなく身分の低い騎士や各市から2名の市民も参加できる非常に先進的な議会を作り上げました。

この議会が非常に評判が良かったのですが、シモンが次期王位を狙っているという噂が流れると、その隙にエドワードが脱出。孤立化し始めていたシモンはエドワードらに追い込まれて戦死してしまいます。

こうして反乱を抑えたヘンリー3世は政治の舞台へと舞い戻りますが、約6年後に亡くなりました。

エドワード1世(1272~1307年)

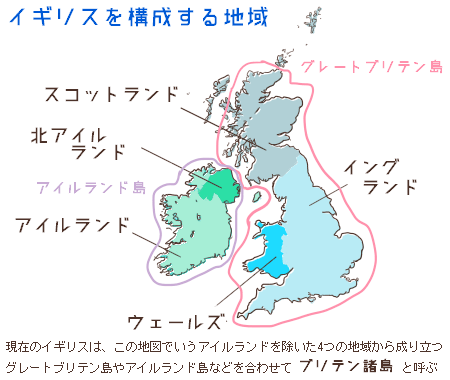

ヘンリー3世の跡を継いだエドワード1世は、父のこだわったフランス領土へのこだわりよりもグレートブリテン島重視の方針を貫きます。ウェールズとスコットランドに目を付けた訳です。

エドワード1世は父の政敵だったシモン=ド=モンフォールが作った議会を受け入れ、諸侯達にグレートブリテン島の統一の意志を確認。

この議会は貴族や大司教・司教などのほか、各州及び各都市からの市民代表まで加えた非常に幅広い人選で行われた議会だったため模範議会(モデルパーラメント)と呼ばれています。

※最近では1332年以降下級聖職者が参加しなくなった経緯から「本当に模範と呼ばれるような議会だったのか?」という疑問が呈されるようになっています。

イングランドの諸侯達は領地を広げられる可能性があるため賛成し、軍事費の調達もスムーズに行いました。

ウェールズ、スコットランドへの侵略

結果、ウェールズとは割と穏やかに「イングランドの次期国王(王太子)がウェールズ国王となる」形で統一となっています。

ウェールズ側は大公になる人物の条件として

1.ウェールズで生まれた者

2.英語を話さない者

3.生まれてから一度も罪を犯していない者

をあげ、一年後生まれたばかりの息子を連れて「大公だ」とした逸話があります

が、スコットランドには強引に侵攻。反英感情が高まり泥沼にはまっていきました。

英仏戦争の開始

一方で、フランスに残ったイギリス唯一の領土・南部アキテーヌ(ガスコーニュ)にノルマンディー船籍の船団から攻撃を受ける事件が起こります。

エドワード1世はこれを打ち破ったことで、フランス国王のフィリップ4世から南部アキテーヌ領主としての責任を追及され「アキテーヌ領を没収する」と言われてしまいました。この仕打ちにエドワード1世は当然反発。英仏戦争が始まっていきました。

この小さなイザコザが後に大惨事になっていきます。

なお、戦争が開始されたことで戦費が膨れ上がり、増税を独断で決めてしまったことで即位以前の諸侯との対立関係に戻ってしまいました。

エドワード2世(1307~1327年)

実は、このエドワード2世。イギリス史上ジョンと1,2位を争うくらいの最低評価を受けている王様です。優柔不断で決断力に欠けて政治に関心がなかったとされ、途中で王位を退位させられています。

父の死により即位するも、遺言をことごとく無視。スコットランドへの侵攻も取りやめています。「新たな土地を手に入れられない」ということで、諸侯はこの時点で反感を持つようになっていたのですが...

エドワード2世、妻イザベラに攻め込まれる

エドワード2世は依存的な人間関係を築きやすい性格で、何度か贔屓の人間を重用し、諸侯だけでなく妻イザベラとの関係まで最悪なものにしてしまいます。

最終的にはエドワード2世に冷遇されフランスへの亡命を余儀なくされた貴族と愛人関係になったイザベラにクーデターを引き起こされ敗戦。議会でエドワード2世は廃位・監禁されています。最期は妻から無法者に監視を付けられ、彼らに惨殺される(←これも妻の命令)という悲惨なものとなっています。

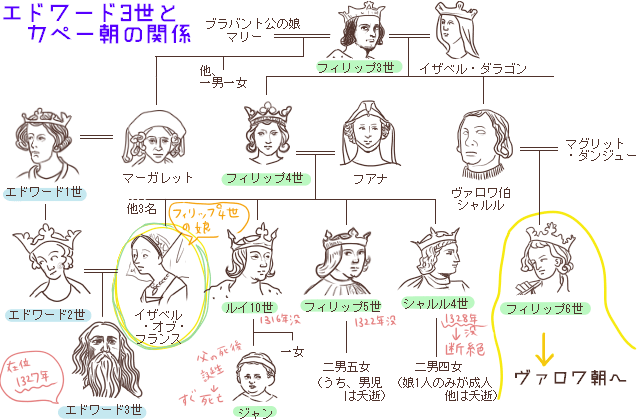

フランス王朝との繋がり

彼の治世の中で特筆すべきなのが妻イザベラの存在です。

彼女の名前はイザベル・オブ・フランス。フランス国王の娘です。彼女との間に二男二女の子供を儲けていて、その中の一人が後の国王となるエドワード3世でした。

この二人の間に生まれた彼がキーパーソンとなって百年戦争へ繋がっていくことになります。

エドワード3世(1327~1377年)

エドワード3世が即位した翌年、フランスのカペー朝が断絶。カペー朝最期の王シャルル4世の従兄弟フィリップ6世からヴァロア朝が始まります。

この時のエドワード3世は15歳とまだ幼く政治的実権を持っていない状態だったのに対してフィリップ6世は働き盛りの30代半ば。

周囲からもフィリップ6世の王位継承は支持されていたし、エドワード3世は自身にも「王位継承権があるのに」と異議を持ちながらもフィリップ6世の王位を認めたのですが...

イギリス・フランス間にいくつか問題が持ち上がると

「そもそも王位継承は正しかったのか?」

「自分にも王位継承権はある!」

と主張するように。

こうして最初は領地争いだったものが『フランスの王位継承争い』にまで発展して始まったのが百年戦争(1337~1453年)となります。

フランスの王位継承戦争という観点から見れば、百年戦争は『イギリス vs フランス』ではなく『フランス vs フランス』の戦いとも言えそうです。

ペストの大流行

エドワード3世の時代、大きな転換期となった出来事の一つにペストの大流行が挙げられます。

1347年以降交易路を通じて断続的に流行を続けていた中、イギリスで最初に大きな被害をもたらしたのが1360~63年の流行でした。推定70~80万人もの死者を出すほどだったようです。

この一件は荘園制に大きな影響をもたらしました。

急な人口減少によって労働人口が減少し働き手優位な状況となり、議会でも市民の意見が通りやすくなっていったのです。

また、このペストの大流行と都市の力の変化は、百年戦争にも大きな影響を与えることとなっていきます。

その後、リチャード2世が跡を継ぐことになったのですが、百年戦争での出来事なので別にまとめていこうと思います。