【地政学的近代史】帝国主義の幕開けとランドパワー国家の反撃

19世紀後半から20世紀初頭にかけて第二次産業革命の影響が広がり、西洋諸国は資源や製品の需要を満たすために海外進出を強化します。ヨーロッパの大国たちはアフリカ、アジア、オセアニアなどに進出し、植民地を獲得していきました。

この時期には、植民地獲得を競い合う帝国主義の時代が幕を開け、植民地支配、資源の確保、軍事基地の設置などが地政学的に重要な要素となりました。

前回の19世紀前半の情勢を見てきましたが、今回は19世紀後半の世界の地政学を見て行きましょう。

鉄道の登場でランドパワー国が巻き返しに…

19世紀前半に鉄道がイギリスで登場し、それまでの交通手段に革命的な変化をもたらしました。鉄道の誕生は、かつての大航海時代における海洋の覇権を握ったシーパワー国家の台頭を見守るしかなかったランドパワー国家の逆襲の始まりでもあったのです。

ランドパワー国家であるロシアは東アジアへの進出を目論み、シベリア鉄道の建設を開始します。同様に、ドイツもベルリンからイスタンブール、そしてバグダッドへと鉄道を敷設することで、国力の増強を図りました。

一方で海上輸送も大きな転換期を迎え、帆船から蒸気船への移行により、輸送量と時間が劇的に改善されました。また、1869年にスエズ運河が開通することで、喜望峰を回る必要がなくなり、ヨーロッパからアジアへの航路が便利になりました。

そして、19世紀後半に入ると、第二次産業革命が勃発し、西洋諸国は製品の生産に必要な資源や市場を求め、世界各地への進出を加速させました。この時期、イギリスやフランスに加えて、ドイツやアメリカも帝国主義の波に乗り植民地の獲得競争が始まりました。

こうした帝国主義の動きを支えたのは、多量の人員や物資を迅速に運ぶ能力を持つ鉄道や蒸気船といった交通手段でした。

ランドパワー国家・ロシアの南下政策

19世紀の欧米諸国の中で、特に意欲的な展開を見せたのはロシアでした。

ロシアは、凍結しない港【不凍港】を手に入れて、海上貿易の利益を確保したいという長年の願望を抱いていました。そこで狙ったのが、オスマン帝国が支配する黒海や地中海といった地政学的に重要な拠点でした。

オスマン帝国の衰退が進む中、黒海や地中海に他国が進出しようとする可能性は地政学的にも自然な流れでした。こうした状況の下、ロシアはクリミア戦争や露土戦争などを通じてオスマン帝国に対抗しました。

ロシアの南下政策によって、イギリスはこれまで築いてきた太平洋の海上交易路が脅かされることを懸念しました。こうしてロシアが中央アジアを目指して進出すると、イギリスとの対立が激化しました。

こうした英露の対立は【グレートゲーム】として知られるようになりました。

グレートゲームのクライマックスは、東アジアで訪れました。

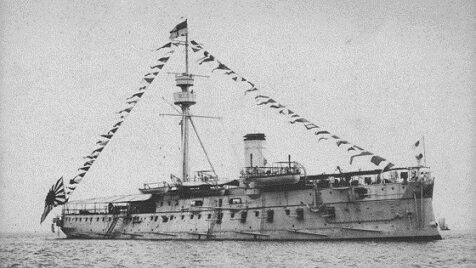

1860年に、ロシアは北京条約によって清国から満州東岸の沿岸地域を獲得し、ウラジオストク港を築きす。こうして、ロシアはわずかながらも不凍港を手に入れることが出来たのでした。

そして、ロシアは次なる拠点の朝鮮半島を狙いますが、意外にもその前に立ちはだかったのはイギリスではなく日本でした。

230年の眠りから覚めた日本

江戸時代の鎖国政策以降すっかり引きこもり国家となっていた日本ですが、1853年の黒船来航以降改革を余儀なくされていました。しかし、これまで欧米諸国の植民地になる事が無かったのは、日本が極東に位置し時間が稼げた事で、欧米諸国のやり口を研究できた事が大きいでしょう。

通説の日米和親条約については、ペリーの強硬姿勢に押されて調印したと言われてきましたが、近年の研究では日本が国際情勢に精通して自国の立場を見極めたうえで交渉に挑み、清が結んだ天津条約とは違い、【居留置以外の外国人の国内旅行は認めない】などの条件を引き出すなど、幕府の交渉能力を再評価する説も出てきています。

明治維新後は、ヨーロッパの国家モデルを受け入れ、列強から近代国家として認められるべくその体制を着々と整えていったのが大日本帝国でした。一方で、朝鮮半島は地理的にも歴史的にも中華思想にとらわれ鎖国を続けようとした事で列強の餌食となっていくのでした。

こうして日本は、19世紀末に朝鮮半島の主導権を巡って日清戦争を戦い勝利を収めていきます。そして、20世紀初頭には南下して来たロシアを迎え撃つことになるのです。

プロイセンを中心にドイツ帝国が誕生

ヨーロッパではこの時期ドイツ帝国が誕生しました。

このドイツをまとめたのが、ビスマルクで彼はドイツの地理的環境を理解していた人物でした。ドイツはヨーロッパの真ん中に位置して、多くの国と国境を接していました。そのため、戦争が起こると自国が巻き込まれるのが必死です。

中でも脅威なのがフランス。

そこでビスマルクは、ロシア・オーストリアと三国同盟を結び、イギリスとも協調関係を結ぶことでフランスを孤立に追い込んでいきます。こうした、外交戦術によってドイツはヨーロッパでもその存在感を高めていくのでした。

19世紀後半から20世紀初頭には国際情勢の舞台が極東まで及び、地政学的にも大きな転換期になりました。明治維新後に列強の一因となった日本の躍進もあり、世界地図がまた大きく無理買えられる事になります。