平清盛の登場と平氏の繁栄と没落

貴族たちが武士を重用するようになると、地方では武士の力が強くなり始めていました。

平安時代も末期になると、武家の棟梁である源氏が東国に勢力を広げると、地域の武士団たちは源義家に土地を寄進して保護を求めるようになりました。その勢いがとてつもなく、あわてて朝廷が土地の寄進を禁止したほどでした。

源義家が没し内紛で勢力が衰えると、今度は院との結びつきを強くしていた桓武平氏の中の伊勢・伊賀を地盤とした伊勢平氏が力をつけ始めました。その中でも、平正盛は出雲で反乱を起こした源義親を討っただけでなく、正盛の子・忠盛も瀬戸内の海賊討伐で功を上げ、鳥羽上皇の信任を得ることが出来ました。

こうして、武士が院の側近として重用されるようになりました。

平清盛の登場

その平氏を飛躍的に伸ばしたのが忠盛の子・平清盛でした。

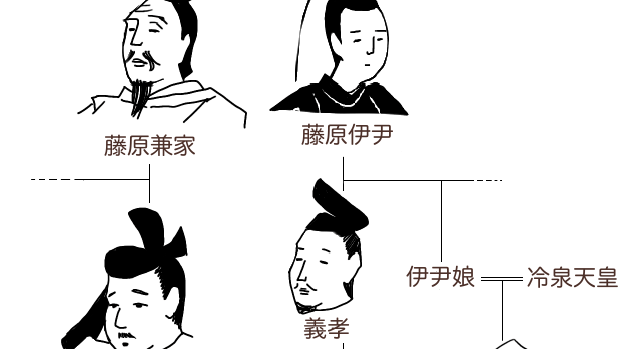

1156年、鳥羽法皇が死去すると皇位継承をめぐり法皇と対立していた崇徳上皇は、摂関家の継承を目指し、兄の関白・藤原忠通と争っていた左大臣・藤原頼長と結んで源為義と平忠正と共に争いました。

これに対して、鳥羽法皇の後を引き継いでいた後白河天皇は、藤原通憲(信西)の進言により、平清盛や源義朝と手を組み上皇側に勝利しました。その結果、崇徳上皇は讃岐に流され、上皇側に付いた武士たちは処刑されました。

この戦いは保元の乱と言われています。

その後に院政を始めた後白河上皇の側近らが対立し、1159年に清盛と通じる通憲に反感を抱いた藤原信頼と源義朝が手を組み、兵を挙げて藤原通憲が自害します。

この平治の乱で藤原信頼と源義朝が処刑され、義朝の子・頼朝が伊豆へと流されました。

この二つの乱での兵力の動員はわずかでしたが、貴族の権力闘争も武士の力で解決されることが明らかとなり、武家の棟梁として清盛の地位と権力が急速に高まっていくのでした。

平氏政権の樹立

平治の乱後の平清盛は、後白河上皇を武力面で支え昇進し、蓮華王院を造設するなどの奉仕をした結果、1167年に太政大臣となりました。子・平重盛などの平氏一族も高位高官に上り、平氏の勢威に並ぶものが亡くなりました。

こうした平氏の全盛を迎えたのは各地の武士団の成長がありました。

清盛は彼らを公領の現地支配者の地頭に任命し、機内から瀬戸内海を経て九州までの西国一帯の武士を家人※とすることに成功したのです。

※家人とは…武家社会では従者の事を家人と言います。

鎌倉幕府の場合は将軍への敬意から御家人と呼ばれて、その後は武士の身分を示すものとなりました。

一方で、清盛の娘・徳子を高倉天皇の中宮に入れ、その子・安徳天皇が即位すると外戚となります。

政権の根幹をなす平氏の経済基盤は日本国内の約半分に及ぶ500の荘園です。平氏政権は武士でありながらも摂関家に似た貴族的な政権色が強いものでした。

荘園以外にも経済基盤となっていったのが、忠盛以来、力を入れた日宋貿易です。11世紀後半以降、日本と高麗・宋との間で商船の往来が活発となっていましたが、12世紀に南宋となってから更に通商が強化されています。

これに応じて清盛は摂津の大輪田泊(現・神戸)を改修し、瀬戸内海航路の安全を図り、宋商人の機内への招来にも努めたのでした。

こうした清盛の積極的な対外政策の結果、宗船のもたらした多くの珍品・名品、宋銭・書籍が入ります。これ以降、日本の文化や経済に大きな影響を与えて、貿易の利潤は平氏政権に重要な経済基盤を生み出したのでした。

しかし、平氏が官職の独占を進めて支配を拡大を図った事で、排除された反平氏の勢力を拡大する事になりました。特に、後白河法皇の側近と対立が深まると共に、1177年に藤原成親と僧侶の俊寛が京都郊外の鹿ケ谷で平氏打倒を計った鹿ケ谷の陰謀が起こるも失敗に終わっています。

反平氏のこうした陰謀を阻止するために平清盛は1179年に後白河法皇を鳥羽殿に幽閉し、関白以下多くの貴族の官職を奪い処刑するという強硬手段を取り、清盛は国家機構のほとんどを手中に収めることになりました。

こうして平清盛による平氏政権が完成したかに見えましたが、この権力独占がかえって院や貴族、寺社、源氏などの反対勢力の終結を促し、平氏の没落を早めることになります。

院政期の日本文化

平安時代の貴族文化は、院政期の入ると新たに台頭してきた武士や庶民にある地方文化を取り入れるようになり、新鮮で豊かなものとなりました。

寺院に所属しない聖や上人などと呼ばれる民間の布教者によって浄土教の思想が全国に広がりました。奥州藤原氏の建てた平泉の中尊寺金色堂や陸奥の白水阿弥陀堂、九州豊後の富貴寺大堂などの地方豪族が作った阿弥陀堂や浄土教美術の建物が各地に残っています。

また、後白河法皇が自ら民間の流行歌用である今様を学んで【梁塵秘抄】を組んだことは、この時代の貴族と庶民の文化との深いかかわりを示しています。田楽や猿楽などの芸能は、庶民ならず貴族の間でも流行し、祇園祭の御霊会や大寺院の法会などで演じられるようになりました。

文学面ではインド・中国・日本の1000余りの説話を集めた『今昔物語集』は武士や庶民の暮らしを書いており、平将門の乱を描いた『将門記』や前九年の役を描いた『陸奥話記』などの初期の軍記物語がこの時代の代表作でしょう。

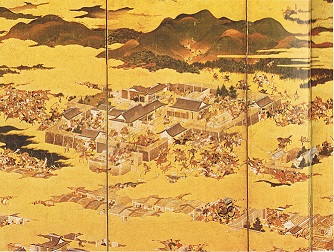

絵画では、やまと絵の手法が絵と詞書を織り交ぜて時間の侵攻を表現する絵巻物に用いられて発展していきました。『源氏物語絵巻』は貴族の需要に応じて書かれたもの、『判大納言絵巻』は都で起きた火事を取材したもの、朝廷の年中行事を書いた『年中行事絵巻』は院政の舞台となった京都の姿が描かれたものとなっています。

また、『信貴山縁起絵巻』のような風景・人物を巧みに描いた作品や『鳥獣戯画』のように動物を擬人化した異色の絵巻も登場します。

これらの絵巻物や地方の社会や庶民の生活が見事描かれている一方で、平氏に信仰された安芸の厳島神社には、豪華な平家納経が残されており、平氏の栄華と貴族性が描かれています。

源平合戦【治承・寿永の乱】

平清盛が後白河法皇を幽閉し、1180年に孫の安徳天皇を位に就けると、地方の武士団や中央貴族・大寺院の中には平氏の専制政治に不満を持つものが増え始めました。

この情勢を察知した後白河法皇の皇子・以仁王と機内の基盤を持つ源頼政は、平氏打倒を掲げて、全国各地に皇子による令旨が諸国の武士に伝えられました。しかし、計画はすぐに露見し、以仁王の思惑は砕け散りました。

しかし、地方にはしっかりとその意思が届き、次々と大寺院の僧兵たちも立ち上がり、ついには伊豆に流されていた源頼朝や木曽谷の源義仲を始めとした各地の武士団が挙兵し、その内乱は全国の波及しました。

こうして5年にわたる源氏と平氏の戦い治承・寿永の乱が始まったのでした。

平氏は都を福原に遷都しますが、ほどなくして京都に戻し、機内を中心とした支配を固めて反乱軍の鎮圧に対応しました。しかし、清盛の突然の死や機内や西国を中心とした養和の飢饉などで平氏の基盤が弱体化。1183年に平氏は北陸で源義仲に敗北したのを機に、京への侵攻を許しました。

京を奪われた平氏は安徳天皇を奉じ西国へ都落ちします。

京都へ入った源義仲でしたが、京都での兵士たちの乱暴狼藉と後白河法皇との折り合いが悪った事から「義仲追討」の院宣が頼朝の下に出ると、頼朝の命で源義経と範頼らが義仲軍を打ち破りこれを滅ぼしました。

その勢いで兵を西へと進軍させ平氏討伐し、京に上った義経一行は摂津の一ノ谷や讃岐の屋島の合戦に勝利し、1185年ついに壇ノ浦の戦いで平氏を滅亡させました。

鎌倉幕府の成立

この治承・寿永の乱で大きな影響を及ぼしたのが地方の武士団の動きです。彼らは国司や荘園領主に対抗して新たに所領や支配権を強化し、その政治体制を求めていきました。

こうして平氏を打ち滅ぼした東国の武士団は、源頼朝を主とし相模国鎌倉の地で広く主従関係を結び、各地の荘園・公領を支配して御家人の所領支配を保証します。

平氏の都落ち後の1183年に頼朝は、後白河法皇と交渉の結果、東海・東山両道の東国の支配権を認めさせました。

平氏滅亡後の1185年には頼朝の強大化を恐れた後白河法皇が頼朝追討の院宣を出しますが、頼朝が京都へ軍勢を送り法皇に迫り、諸国に守護を荘園や公領には地頭を任命する権利や諸国の国衛の実権を握る在庁官人の支配権も獲得しました。

こうして、源頼朝は東国・鎌倉を中心に、西国にも支配権が及び武家政権としての鎌倉幕府が確立されていくのでした。