武士が貴族間で重用されるようになった理由とは?

11世紀後半以降、白河上皇、鳥羽上皇、後白河上皇と3代続いた院政は100年余り続きました。この院政が終わりを告げたのは平氏が本格的に政治参加するようになってからです。

では、なぜ平氏が政治に参加するようになったのか??その経緯は、武士が重用されるようになった理由を見ていかなければ始まりません。

今回は『武士が徴用されるようになった理由』を探っていきます。

地方の争乱と政治的混乱

武士が誕生する直前の10世紀頃には、中央だけではなく地方でも政治が混乱していました。数々の争乱が起こっています。少しだけ整理してみましょう。

少し間が空いてしまいましたが、935年以降に続いた下総の私闘で最終的には国司への反乱にまで発展した平将門の乱について以前お話ししたかと思います。 今回は、その平将門の乱と合わせて『承平天慶の乱(当時の元号に由来)』とも呼 …

これらの騒乱は、朝廷の軍事力低下を露呈させています。さらに起こったのが

10世紀に発生した承平・天慶の乱以外にも武士団が徐々に発生していたことが伺われる出来事があります。それが1019年の刀伊(とい)の入寇です。 太宰権帥(だざいのごんのそつ)藤原隆家の指揮の下で九州の武士たちが撃退したと言 …

刀伊の入寇で、この諍いに関しては九州の武士たちが撃退しています。

こうした地方のいざこざで武士の実力を知った貴族たちは、滝口の武士(清涼殿を警護していた)のように宮中の警備、貴族の身辺警護、市中警備に当たらせることにしました。戦乱はまだ止みません。

清和源氏の源頼信が乱を鎮圧し、源氏の東国進出のきっかけに。

平安時代の後期には、学校でも習う重要な争いが東北地方でありました。それは、前九年の役と後三年の役です。この二つの戦いを通じ源氏と関東武士との強い主従関係が構築され、源氏の関東支配がより盤石なものとなり…

前九年の役で謀反を起こした安倍氏の討伐を行った源頼義でしたが、古来より馬術・弓術に優れた東北地方の将兵たちは強く、武士の棟梁である源氏の力をもってしても制圧するのは至難の業でした。 源頼義が活躍した前九年の …

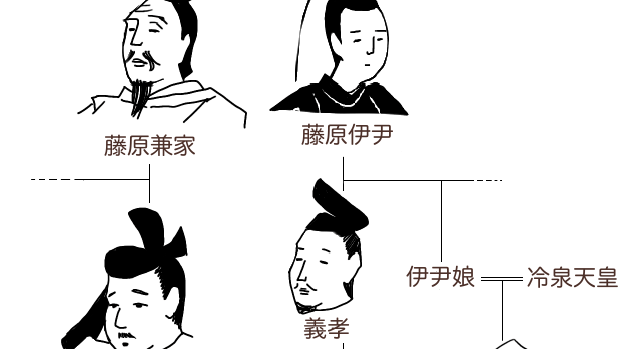

関東で1028年の平忠常の乱が起こった後には、東北(=陸奥)地域で、国司と陸奥の豪族・安倍氏が争った前九年の役が起こります。

源頼信の息子と孫の頼義と義家が出羽の清原氏の助けを借り、東国の武士を率いて滅ぼすのですが、その出羽の清原氏一族の内紛、後九年の役が起きると源義家が藤原清衡を助けて内紛を平定させています。

こうした一連の争乱を経て清和源氏が東国武士団の棟梁となりますが、この勢いを恐れていた朝廷はその力を恐れて源氏に対する寄進を禁止。更に義家の死後には内紛が起こり、一時期源氏の勢力が衰退したのです。

僧兵の出現

武力を持って行ったのは武士たちに限りません。寺社勢力もまた独自の軍事力を持つようになりました。

自力で開墾した荘園や買得・寄進などで荘園を増やしていったが、次第に労働力を確保できなくなり衰退した

不輸・不入の権とは、税を収めなくても良し、立ち入り調査を拒否できる権利のこと。

不輸・不入の権を最大限に生かすタイプの荘園が増加し、政治が腐敗。

さらに9世紀以降は災害も頻発していたようで治安が悪化。その時に略奪の対象になるのは、やはり経済的に豊かな所が狙われます。当然、寺社仏閣もその対象に。

結果、自衛のために寺院や神社の武装化が進むこととなります。

もっと時代が進んで平安時代末期になると、僧兵は強大な武力集団となりその武力を背景に寺院同士の勢力争いに発展したり、朝廷や摂関家に対して「仏罰(または神罰)があたる」と脅しに近いことをして無理やり意見を押し通そうとする強訴をしたり・・・

結構好き勝手やってるように見えます。

朝廷内でかなりの権力を握っていた白河法皇でさえ、思い通りにならないもの3つのうちの一つに比叡山延暦寺の僧兵をあげていたとか。

実際に院政期の強訴だけで60回にも及び、武力だけでなく仏罰をチラつかされては出家までした法皇も無碍にはできませんし、何より無碍にした結果実際に仏罰が下った時の周りへの影響は計り知れません。

そこで、寺社による政治への影響力をどうにかするため院は一つの手を打つことになります。

まとめ

寺社への政治への影響を抑えるために打った手が、武士の登用です。平安時代末期以降、中世日本の軍事力を支える二大勢力が武士と僧兵。その武士を活用し僧兵を押さえようというものでした。

武士は神罰や仏罰を恐れない存在で、強訴を押さえるのに武士の登用が最も効果があがります。白河上皇も上皇の身辺警護や行幸の際にお供する武士集団を組織。上皇の御所(住まい)北側を詰所としたことから北面の武士と呼ばれています。また、源平の武士を側近につけていました。

こういった理由から武士が重用されるようになったのです。