国際関係を維持するための色々な世界の枠組み

世界には国同士が結ぶ様々な協定や同盟があります。

国連のような国際機関を始め、先進7か国が集まり議論する【G7(先進国首脳会議)】やG20といった国際的集まり、【NATO(北大西洋条約機構)】や【TPP(環太平洋パートナーシップ協定)】のような安全保障や通商を目的とした枠組みなどです。

世界の国々は上のような枠組みを作り、自国の安全を守りながら経済の活性化によって国を豊かにする事を最優先事項として国家運営をしています。

しかし、状況によってはしばしば世界のパワーバランスに大きな影響をもたらすことも。

【ASEAN(東南アジア諸国連合)】は宗教や民族、政治体制が違う国々がまとまることで、地域で強い存在感を発揮しますが、多国間協議や同盟強化は周辺国に脅威をもたらす側面もあります。

分かりやすいところではNATOが冷戦後に東欧諸国を次々と加盟国に加えながら東方拡大を続けた結果、ロシアが警戒感を抱く事になったこと。今日のウクライナ侵攻の要因とも言われています。

そこで今回は、大きな国際情勢の流れの中で世界がどのような協定や同盟を結び、それがどのような影響を与えたのか書いていきたいと思います。

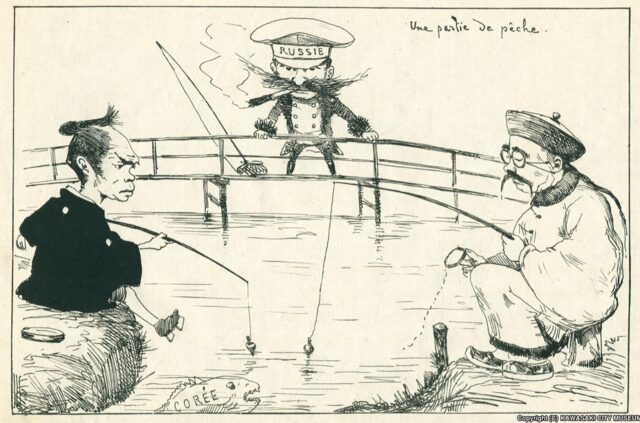

国際秩序の構築の失敗が第二次世界大戦へ

1914年~18年まに起こった第一次世界大戦では、ヨーロッパの国々を荒廃させ多くの人が亡くなりました。「こんな戦争を二度と繰り返してはいけない」と誕生したのが国際連盟でした。

しかし、言い出しっぺのアメリカが不参加を決定し、さらに常任理事国だった日本とドイツ、イタリアが脱退したことで国際連盟は機能不全に陥りました。

また、第一次世界大戦後に結ばれたベルサイユ条約で敗戦国のドイツに巨額な賠償金が課せられた事で、ドイツ国内でインフレが進行します。この時何とか踏ん張って景気が回復したと思った矢先に世界恐慌が起こりました。

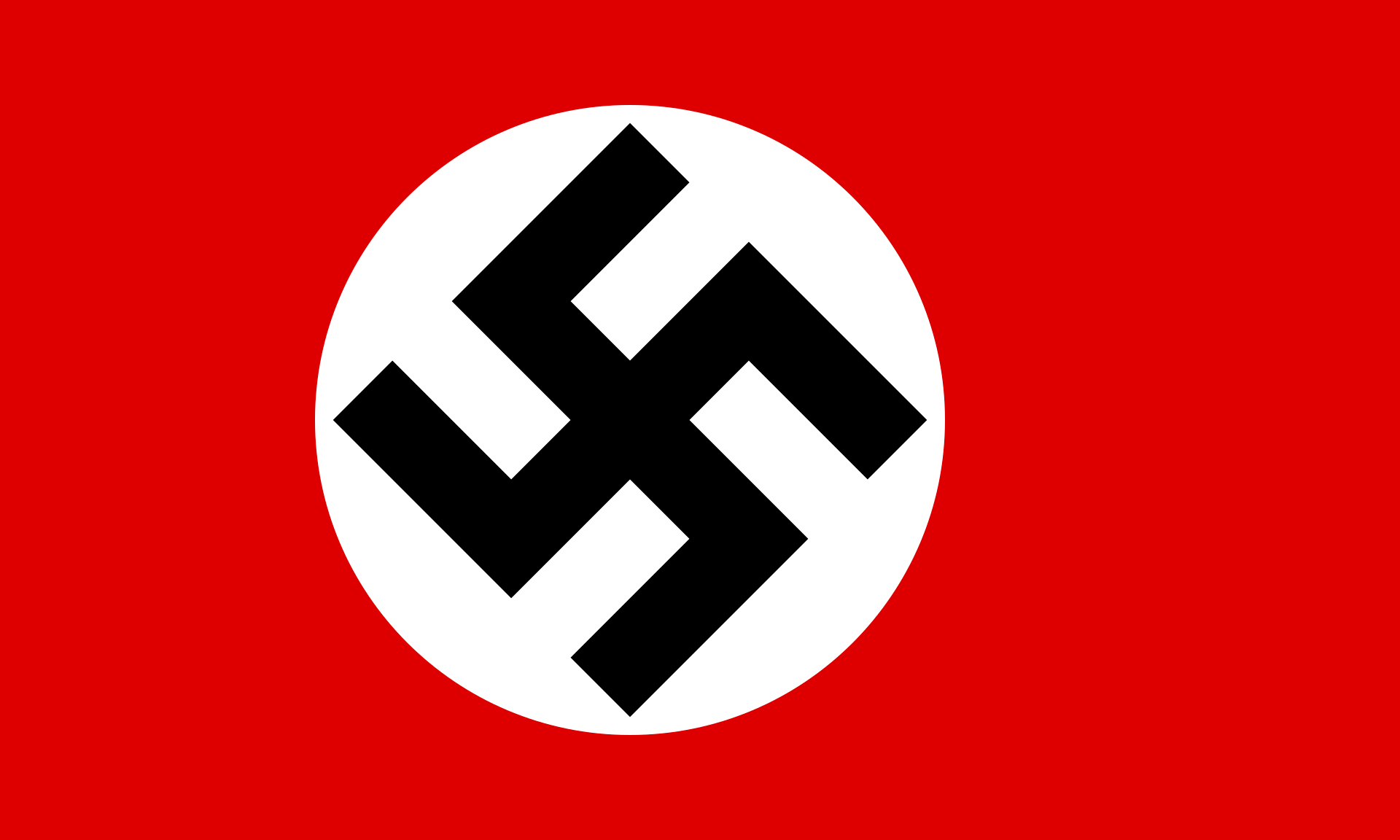

世界恐慌によりドイツ国内も再び景気が悪くなり、ベルサイユ体制の打破を掲げるナチスの台頭を許す結果となりました。

この世界恐慌は各国に深刻な貿易不振に陥らせました。

イギリスとフランスとアメリカは旧植民地などの自国の影響下にある国々を束ねてブロックを作り、その中で関税を下げて貿易の促進を図る一方でブロック外では高い関税を課すと言う保護主義的な政策をとり始めました。

このブロック経済で窮地に立たされたのがブロックからはじかれた日本・ドイツ・イタリアです。3か国がやむなく出した政策は軍事的侵攻という選択肢でした。

このように第一次世界大戦後の国際社会は国際秩序の構築をするも足並みが揃わずことごとく失敗しました。

この失敗が引き金になり第二次世界大戦へと進んでいきます。

国際連合の構想は第二次大戦中に出される

国際連合の構想はアメリカとイギリスを中心に第二次世界大戦中から描かれていました。

その中で【領土不拡大】や【民族自決】などの戦後構想の方針を定めた大西洋憲章を発表し、これにほかの連合国が賛同し連合国共同宣言が出され、戦後の国連設立につながります。

第二次大戦後に満を持して設立された国際連合ですが、設立後すぐに機能しなくなりました。安保理の常任理事国である米ソの対立が激しくなり、東西冷戦時代が訪れたためです。

東西冷戦下では様々な枠組みが構築される

冷戦下で作られた同盟として1949年にアメリカと西欧諸国との軍事同盟【NATO】が結成されました。加盟国の1国が武力攻撃を受けた場合は全加盟国への攻撃とみなし対応するという内容の集団安全保障同盟です。

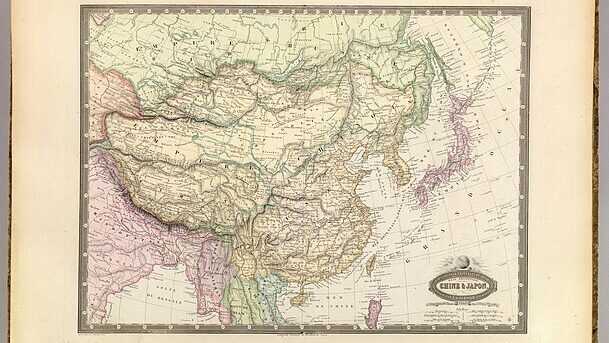

さらに、西側諸国はアメリカとオセアニア諸国がANZUS【太平洋安全保障条約】を、アメリカと東南アジア諸国がSEATO【東南アジア条約機構】を結び、東側諸国の包囲網を構築します。

ヨーロッパではEEC(欧州経済共同体)を経て1967年にEC(欧州共同体)が構築されていきました。

一方で東側諸国も1955年にソ連と東欧諸国で構築されたWTO【ワルシャワ条約機構】を結成しました。また、経済面でもCOMECONをソ連と東欧諸国が結成しています。

1955年には戦後独立した新興国によるバンドン会議が開催され、第三の道を目指す動きもありました。しかし、多くの国は冷戦の枠組みに収まっていました。

この冷戦構造は東西の勢力が拮抗する中で緊張感がありましたが、同時に安定感もありました。

現在の世界の混沌は冷戦時代に変わる新たな国際秩序の構築が出来ずにいる面が大きいと言えるでしょう。

冷戦が終了しても世界は一つになれなかった

1989年に冷戦が終結した時は「これで世界が一つになれる」という希望がありました。東西ドイツが統一されて1993年にはヨーロッパ全体を統合する事を目的にEU(ヨーロッパ連合)が発足しています。

また、1990年のイラクのクエート侵攻の際には国連安全保障理事会がすぐにイラクに非難採決を出しました。

安保理決議は常任理事国の1か国でも拒否権を発動すると採択されません。その足並みがそろったということは、主要国が一つになって様々な国際問題を解決していく時代が訪れたのかと思われました。

ところが、こうした状況は長く続きません。2001年にアメリカ同時多発テロが起こると、アメリカは「テロとの戦い」を宣言し、国連の採択を行わないまま2003年にイラク戦争を開始。ふたたび国連が機能不全に陥りました。

また、G7(先進国首脳会議)にロシアも加わりG8となりますが、2014年のロシアのクリミア併合が理由で資格停止となり、再びG7の枠組みとなりました。しかし、この枠組みも中国の台頭により近年ではその影響力が低下中。世界で主導権を握る国がいないG0と呼ぶ評論家もいるそうです。

そんな状況下でアメリカでトランプ大統領が当選を果たし、世界の行く先はますますと混沌としてくるようになったのです。

トランプ政権誕生で国際秩序が揺らぎ始める

トランプ政権誕生は既存の世界的枠組みを機能不全にさせ始めます。その大きな要因がトランプ大統領のアメリカファーストの考え方でした。

地球温暖化防止のために採択されたCOPのパリ協定から離脱を宣言すると、輸入製品に高い関税をかけて保護主義に走りだします。

これらの政策は従来の欧米政策とは反対を行っており、2018年のサミットではアメリカの孤立感が鮮明になりました。NATOの会議でも「アメリカだけではなく、他国も相応の防衛費を負担しろ」と要求し、米欧との溝がさらに深まる結果となります。

また、アメリカだけでなくヨーロッパ諸国も一枚岩ではありませんでした。

イギリスがEUからの離脱を決定すると、イタリアではEUに批判的な政党が政権を取るなど幸先が不透明になりはじめました。

一方でアジア太平洋地域では、トランプがTPPの脱退を宣言したことで世界の約30%の一大自由経済圏を作る構想がとん挫しました。トランプがTPPのような多国間協議より、大国としての力を背景に自国の主張を通しやすい二国間協議を重視したためです。

そのため、現在はアメリカ抜きで新しい協定を構築し、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定としてオーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナムによって締結されたのでした。