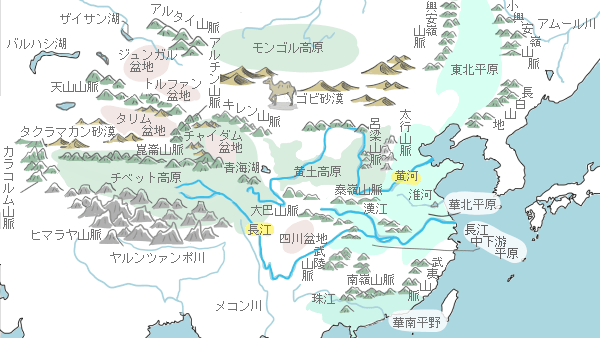

日本・清・ロシアの微妙な関係を詳しく解説【朝鮮問題】<明治時代>

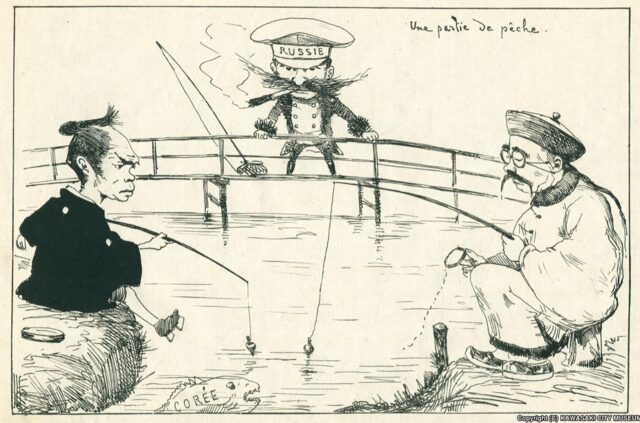

上の教科書などで見かける風刺画は、フランス人画家のジョルジュ・ビゴーにより1887年に描かれました。当時の日本・清・ロシア、そして李氏朝鮮との関係をよく表しています。

アヘン戦争(1840-42年)・アロー戦争(1856-60年)で隣国が窮地に追いやられたのを見ていたものの何とか列強を追い払ってしまったために内部抗争を続けた李氏朝鮮は、日本にとって列強…特にロシアの勢力下に入れば「自国の独立も危うくなるかもしれない」ため「勢力下に置きたい」考える場所でした。

当然ながら日本の思惑は宗主国の清はもちろん、南下政策により交易を増やしたいロシアの思惑とぶつかることになります。三国にとって李氏朝鮮の内部抗争は介入する絶好の機会でした。

今回は、狙われた李氏朝鮮の王朝内で何が起こっていたのか、その結果、日本・清・ロシアの関係がどう変わっていったのかまとめていこうと思います。

閔氏政権における日清関係の変化

風刺画が描かれる少し前の李氏朝鮮について、まずは触れていきましょう。

1873年にそれまで政権を握っていた保守派の大院君の勢力が衰退し、当時の国王・高宗の王妃一族閔氏が政権を掌握していました。

閔氏は1874年には日本による台湾出兵が行われたことで対外政策を軟化させはじめますが、その翌年1875年に江華島事件が発生。江華島事件後の1876年には日本有利な内容の不平等条約、日朝修好条規が締結されています。

この台湾出兵と江華島事件(からの日朝修好条規)、二つの出来事により日清関係は

- 台湾出兵の影響で琉球が日本領と認めた(琉球は清の属国でもあった)

- 朝鮮が独立国として認められ、清の宗主権を日本は否定した

ことで完全に悪化する方向に進むのが決定しました。

大院君と閔妃の関係などは『アヘン戦争(1840-42年)/アロー戦争(1856-60年)後の周辺諸国の情勢を詳しく解説』の一部で解説しています。

壬午軍乱(1882年)

1880年代初頭、日清関係が悪化していた中で政権を掌握した王妃一族の閔氏らは日本から軍事顧問を招き、国内改革を進めています。

が、この時点でまだ大院君は完全に失脚していたわけではありません。

兵が大院君らの派閥と結びついて1882年に漢城(ソウル)の日本公使館焼き討ち、軍事顧問の殺害、在漢城日本人加虐などがなされた壬午軍乱と呼ばれるクーデターを起こします。

壬午軍乱はどんな流れで起こったの?

閔氏一族らが日本からの軍事顧問を招いた結果、1881年、近代的な西洋式の軍・別技軍が設立されました。

ところが…

- 近代化に伴う出費が嵩んで旧軍に属する兵への俸給(米)が追い付かなかった(俸給も役人が横領していた)

- 旧軍と別技軍の待遇の差が大きかった

- 両班(貴族層)ではない教員に対して両班出身の生徒が「お前」呼ばわりするなど旧来の身分制度がかなり足を引っ張っていた

などから日本や閔氏政権への不満が高まり、兵たちが保守派の大院君を支持して反乱を起こしたのです【壬午軍乱】。

俸給の米は日本との貿易で多くが輸出され、朝鮮国内の米の絶対量が少なくなっていました。

輸出させないよう関税をかけるのが通常の対抗手段ですが、日朝修好条規で関税自主権を奪われていたため、庶民たちは困窮しています。これが原因で俸給も遅れていたようです。

これにより大院政権が復活しました。

が、それを鎮圧したのが宗主国としての存在感を示したかった清でした。

反乱勃発の時点で、清の天津にいた開化派の一部は大院君の陰謀の可能性を危惧し「このままだと日本が介入してくるかもしれない」と訴えていたのです。これ以上の日本による朝鮮への介入は避けたい清は、すぐさま袁世凱が指揮する軍を派遣します。

結果、反乱は約1か月で鎮圧。大院君を拉致されて天津に連れ帰ると、閔氏らが再度政権に就くことになりました。

この一件で、開化派の中でも清の介入を絶対に避けたい急進的な金玉均、朴泳孝などの派閥(独立党)と穏健派に分裂。閔氏らは穏健派との繋がりを強くし、清国協力の下で近代化するのでした。

済物浦条約の締結

壬午軍乱は清国の出兵によって鎮圧された一方で、日本側は朝鮮に相応の事後処理を要求しました。いわゆる済物浦(さいもっぽ)条約で

- 漢城の守備兵駐留権

- 実行犯などの逮捕と処罰

- 見舞金と賠償金の支払い

- 兵営設置費・修繕費の朝鮮負担

などを決めています。さらに日朝修好条規の追加条項として

- 居留地の拡大

- 市場の追加

- 公使館員の朝鮮内地遊歴

を認めさせています。

この一件で閔妃派(事大党)は日本から距離を置いて清に接近した一方で、清の内政干渉に嫌気がさした金玉均・朴泳孝ら改革派(独立党)が日本に接近。専制政治の打破と国内改革を目指しました。

清が閔妃政権の存続を助けてくれた反面、日本がさらなる厳しい条約を結べば当然です。

清の朝鮮への内政干渉とは

1876年に日朝修好条規が締結され「朝鮮は独立国で日本と対等な関係」という規定がなされていましたが、清にとっては知ったことじゃありません。

清にとってみれば「朝貢国である朝鮮と第三国である日本が勝手に決めた条約に従う謂れはない」ということです。

清の李鴻章は「朝貢国は朝貢国らしく振る舞うよう上下関係をはっきりさせよう」と朝鮮の自治を完全に否定する方向に進みました。1880年ごろの話です。

この頃の朝鮮は外国船を排除する戦いを行っては敗北したり、ものすごい死傷者を出したりしていたこともあり、清側は「朝鮮が西洋事情に通じていないから清が朝鮮に代わって今後欧米と交渉する」という方針を立てています。

属国どころか属邦の地位にまで引き下げられたのでした。

甲申事変(1884年)

清の属国であった阮朝のベトナムは1858年~のインドシナ出兵以降、フランスに侵攻されて南ベトナムを割譲され、中部と北部を保護国化されるという状況に陥っていました【サイゴン条約/ユエ条約】。

その件で宗主国の清がフランスに抗議し、清仏戦争(1884~85年)が発生します。

金玉均・朴泳孝ら改革派は清が戦争を行っているその隙を好機と判断すると、1884年12月に日本公使の援助を受けてクーデター甲申事変を起こしますが、袁世凱率いる清軍の出動でクーデターは失敗。

日本公使館は焼き払われ、漢城から居留民と軍隊をひかざるを得なくなった他、改革派の金と朴は日本に亡命生活を送ることになっています。

条約締結

その事後処理として日朝間では漢城条約が、日清間では天津条約が結ばれていました。

井上馨が全権公使に任命され、軍艦を率いて朝鮮の謝罪、賠償金支払いなどを認めさせた条約。

伊藤博文と李鴻章の間で行われた交渉の結果

- 日清ともに朝鮮からの共同撤兵(4か月以内)

- 軍事顧問の不派遣

- 将来的に朝鮮に出兵する場合、相互通告すること

などが取り決められた条約。

こうして日清両国の衝突は一旦回避されました。

同時にクーデターが失敗したことで清と結びつきの強い閔氏陣営が勢力を保っていたため、朝鮮での日本の勢力は大きく後退することになります。

甲申事変後の日本

この天津条約締結に関して日本国内では「弱腰だ!」と対朝鮮・対清国に強硬論を唱える存在がありました。

それが征韓論で敗れて新政府から離れた板垣退助・後藤象二郎らが民撰議院設立建白書を提出したことで始まった自由民権派の人たちです。

征韓論とは「武力を介してでも朝鮮を開国させた方がいい」という考え方のこと。板垣らはこの征韓論を訴える方の立場にありました。

そんな自由民権派による運動は1882年以降どんどん過激化。大井憲太郎による朝鮮から清国勢力を一掃させようとする大阪事件(1885年)まで発生しました。

こうした国内の運動もあいまって、日本政府は徐々に朝鮮国内の改革を日本主導の下で行い独立させようという方針を固めていくことになります。

朝鮮、ロシアと接近する

上記のようないざこざが続いたことで、清の李鴻章は何かあるたびに朝鮮の内政や外交に干渉するようになりました。

李氏朝鮮の国王・高宗(閔氏は高宗の王妃)は清に嫌悪感を擁くようになり、極東方面でも南下政策を始めていたロシアと軍事秘密協定を結ぼうとしています。

李氏朝鮮側の動きを把握していた李鴻章は、朝鮮外交を完全に掌握するために国王・政府を指導するだけの絶大な権限が与えられた地位と待遇が得られる役職を作り、袁世凱を任命し対抗しようとしました。

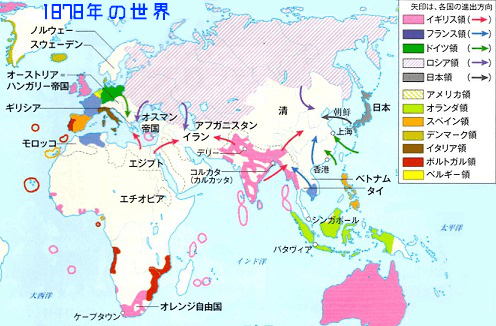

当然ながら日本もロシアと朝鮮に結ばれるのを良しとしていませんが、更にもう一つ、イギリスもロシアと朝鮮が結ぶのを嫌がっていたのです。これが後に日本とイギリスが接近する要因となっていきます。

イギリスがロシアと敵対した理由と巨文島事件

というのも、イギリスにとって利益の最も大きな植民地・インドと本国を結ぶ際に重要な地域となるのがスエズ運河(1869年開通/75年に運河をイギリスが買収)有するエジプトだったのですが...

交易を目指したロシアは、力を失い始めたオスマン帝国支配下のバルカン半島やアフガニスタン・イラン方面からの南下政策を始めていました。

バルカン半島もアフガニスタン・イランもイギリス本国とインドを結ぶ重要地域です。

そんな理由からイギリスはロシアと敵対。

イギリスは朝鮮とロシアの接近に敏感に反応し、ロシア極東艦隊の航路となる対馬海峡に面する巨文島を占領するとロシアも対抗する旨の声明を出す一触即発の事態に陥りました。対して李鴻章は英露両国に働きかけ「両国とも朝鮮領を占領しない」妥協案を提示、イギリスを巨文島から撤退させました。この一連の動きは巨文島事件と呼ばれています。

巨文島事件を何とか収めた李鴻章はこれを機に袁世凱を介して「中華に背いたときはどうなるか分かっているな?」と高宗に脅しをかけるようになります。

そんな感じで日清が朝鮮の政治に事あるごとに介入、機を見計らってロシアも朝鮮に介入するような情勢が作り上げられていたのでした。