自由民権運動の激化と国会開設

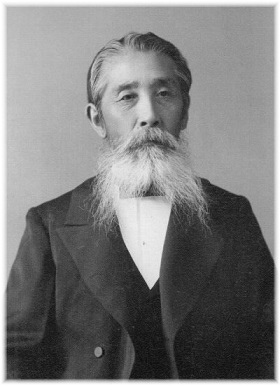

全国の民権派が集まって結成された愛国社は『国会期成同盟』と改名され、国会開設の要求をしますが却下されますが、中には国会開設を求める参議もいました。その中の一人が大隈重信です。

大隈重信が大蔵関係のトップとして地位を築いたのが、大久保利通暗殺後(1878年)のこと。この時期には内務関係を掌握していた伊藤博文も政府の中心に立っており、国会開設の仕方をめぐって両者は対立していました。

そんな時期に開拓使の官営事業が黒田清隆の判断で藩閥関係の商社に安く払い下げられる開拓使官有物払下げ事件が発覚し、政府に対する批判が高まりました。これにより政府は払い下げを中止し、国会開設を明治23年と約束します。この出来事により、責任を取らせる形で大隈を罷免しました。大隈は情報漏洩にかかわったとされています。

これが明治14年の政変と呼ばれる事件(1881年)です。

この一連の処置により、主導権は伊藤博文が握ることになりました。

政党の成立

国会開設が約束されると板垣退助は自由党を、下野した大隈重信は立憲改進党を結成します。自由党は元士族が多く急進的で、改進党は知識人層が多く比較的穏健派が多くいました。また、福地源一郎を党首とする政府寄りの立憲帝政党も旗揚げしています。

そもそも彼らは政府に対して国会開設を要求し、政府と対立する立場にありました。新聞紙条例の改正(1883年)や集会条例の制定(1880年)や改正(1880/82年)で弾圧されています。

そうした政府寄りの新聞の読者だった人物に結党の翌年に自由党の板垣退助は襲撃されますが、一命を取り留めます。その後、政府の働き掛けで板垣はヨーロッパへ。これは、政府による自由党の弱体化を図ったもので、指導者を失った自由党は過激な行動に出始めました。

自由民権運動の激化 -自由党の暴発事件-

トップを欠いた自由党は内紛状態に突入。さらに自由党と立憲改進党の対立も激しくなった他、一部は政府の取り締まりに対抗して政府転覆や政府高官暗殺計画といった暴力的な直接的行動に走る者たちも出てきます。

その自由党による暴発事件が福島事件などの騒擾(そうじょう)事件です。

さらに、西南戦争など士族反乱などに必要な軍資金を得るために行った経済政策で進行したインフレを解消しようと同時期に行われていた松方財政の影響で農民たちが困窮すると、生活に困窮した農民たちも自由党の急進派の影響を受けて蜂起した秩父事件も起こりました。

自由民権運動の弱体化

不況が続く農民たちの不満と結びついた秩父事件なんかは純粋な民権運動とは程遠いものでした。正常な政党活動が困難となり、自由党は解党します。

その後、改進党の大隈も党を離脱して民権運動は崩壊の一途を辿りました。

板垣本人も、ヨーロッパ外遊中に自由民権運動の母国であるフランスの政治を見て幻滅し、その後はイギリスを模範にするべきだと考え始めます。これは政府の目論見どおりで、板垣の思想を変化させて自由民権運動自体崩していく原因ともなりました。

そして政府は、憲法発布に際して伊藤博文をドイツのプロイセン憲法を学びに行かせ、本格的な憲法制定の準備に取り掛かります。内閣制度も制定されて、伊藤博文は初代内閣総理大臣に就任することになります。

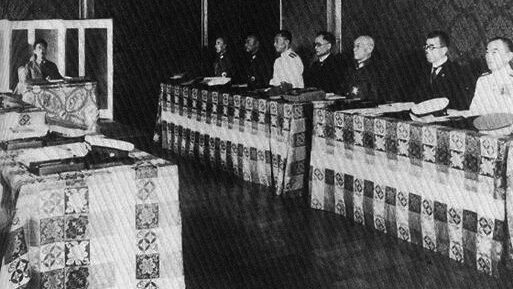

最終的に憲法は、天皇の諮問機関である、枢密院で審議され発布されることになり、アジア初の立憲国家としてスタートさせるのです。