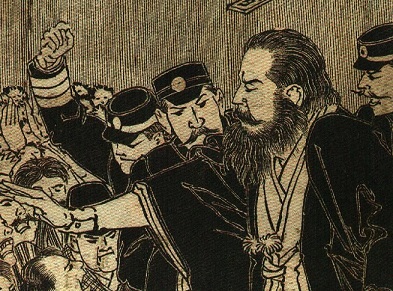

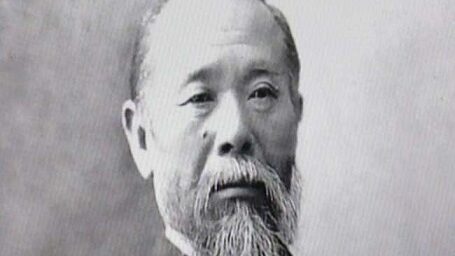

自由民権運動の中心人物であった板垣退助が近代国家形成のきっかけを作る

近代化を目指すにあたって、明治政府は五箇条の御誓文において「日本中から優秀な人を集めて会議を開き、議論を交わしたうえで公正な意見をもって政治的な決定を行おう」という目標を掲げていました。

諸改革の中で各藩と諸学校から選ばれた公議人で構成された立法機関、公議所(1869年)を開いて各藩の意向を調整・統合したり新政府への意見をまとめたりしていますが、実際には上手くいきません。

また、政府関係者の間では「君民共治(=君主と議会とが共同で政務にあたること)」いわゆる後の立憲政治が欧米諸国や国際社会に並べるために必要という認識が広がっていました。

無能な人間が集まって政務を行ってもダメなので、かなりのお金をかけて優秀な人材が育つよう教育制度を整備していましたね。

欧米視察を終えた岩倉使節団一行も同様に立憲政体を採用することを推奨。意見書を起草し、立憲政治を行うための土台が着々と出来上がっていきます。

そんな状況の中で薩摩藩や長州藩といった特定の藩による藩閥政治が行われていたものですから議会政治を求める声が大きくなるのも当然でした。

ここに当時の明治政府内部の対立が加わり、自由民権運動が加速することになったのです。

ここでは、そうした自由民権運動とその後の国会開設運動、政党の設立までを簡単にまとめていきます。

自由民権運動とは

倒幕の大きな功労者である旧薩長土肥の出身者だけで政府の要職が独占されていたので、それを不公平だと考えた人々が、

今のほぼ薩長で要職が占められた状況はおかしい。

ヨーロッパ並みの近代国家にふさわしい憲法を備え、国会を作ってヨーロッパのようにして政治を行うべきだ。

という考えのもとはじめられた運動です。

人選をもっと公平にして、選挙によって議員を選びましょう

ということですね。

中心人物の板垣退助が民撰議院設立の建白書を提出し、国会開設を要求しています。

国会開設へ

ちょうど同時期、北海道の開拓使の施設を巡って当時の開拓使長官の黒田清隆が安い不当な価格で国のものを民間に売却しようとしていました【開拓使官有物払下げ事件】。

当然ながら、このような不当な価格での払下げは「みんなの物を一部の人の判断でほぼ無料のような価格で渡すというのはおかしいだろう」という話になります。自由民権派による政府への攻撃が激化し、政府は10年後に国会を開設する約束を後押しすることになりました。

政府はこれ以上、批判を受けるのはたまらないということで妥協案として板垣退助の建白書にあった国会開設を約束したのです。

政党政治の始まり

国会での政治を行っていく政党が必要です。この点について、板垣退助はフランスをモデルにした自由党という政党を作りました。

また、大隈重信たちはイギリスをモデルにして立憲改進党を作ります。板垣退助が作った自由党はルイ16世がいなくなったフランスをモデルにしたのに対し、大隈重信の立憲改進党は国王のいるイギリスをモデルとしています。

ルイ16世はフランス革命で処刑された国王です。

さらに、これらに対抗して福地源一郎を党首とする立憲帝政党も作られた他、地方にもそれぞれの系統をひく民権派などの政党が作られていきました。

こうした板垣退助らの運動は、言論という言葉の力で政府を動かそうとしたという点にも大きな意義がありました。かつての武士たちが異を唱えるのに刀を用いるだけではなく、言論で政府と戦うということができるようになったのです。

板垣退助の政党は大隈重信の政党に比べると急進的な特徴があったといえ、政府の弾圧を受けていったん解党されます(1884年)。立憲改進党でも大隈重信たち幹部が、自由民権運動はだんだんと沈静化していくという流れになりました。

まとめ

このように自由民権運動は武家政権から明治維新という政治制度の変化の中で、国民の自由と権利を保障するための政治的な取り組みのことを表わしています。

そして、自由民権運動の中で「どう国家が変化を遂げていくのか」という点については板垣退助が最初に思い描いていたものとは違った方向に行きましたが、自由民権運動は日本が近代国家として歩んでいく上で不可欠な運動であったのです。