東ヨーロッパの新しい動き

「神聖ローマ帝国の死亡証明書」と言われたウェストファリア条約を結んで終結した三十年戦争後に成長したのは、神聖ローマの辺境にあったプロイセンやロシアでした。

今回は、この東ヨーロッパで台頭し始めた両国についてまとめていきます。

プロイセンってどんな国?

三十年戦争が終わった後、先に急速に力をつけたのはプロイセンでした。

15世紀以降、ホーエンツォレルン家が支配していたブランデンブルク選帝侯領とドイツ騎士団国に由来するプロイセン公国が結びついてできた国です。

ドイツ騎士団国とプロイセン公国って?

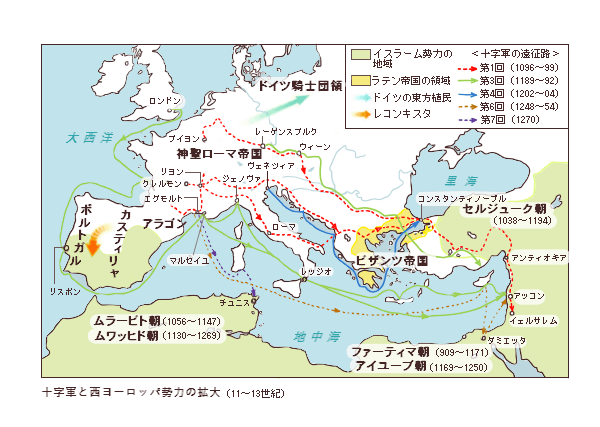

神聖ローマ帝国では11世紀ごろから諸侯主導による東方進出が本格化。人口が増え、食料・土地に限度が見えるはじめたヨーロッパ全土が膨張傾向にあった十字軍全盛期の頃のお話です。

一方、十字軍に合わせて聖地エルサレムの防衛とキリスト教巡礼者の保護や支援のため、騎士修道会が複数誕生しました。ドイツ騎士団もそうした団体の一つで12世紀後半に設立されています。

そうした背景からドイツ騎士団は東方植民を始めます。1230年には異教徒でバルト海沿岸に暮らす古プロイセン人を征服して基盤を作ると現在のエストニア、ラトビア、ポーランド、リトアニア、ロシアにまたがる範囲を支配しました。

アルブレヒト

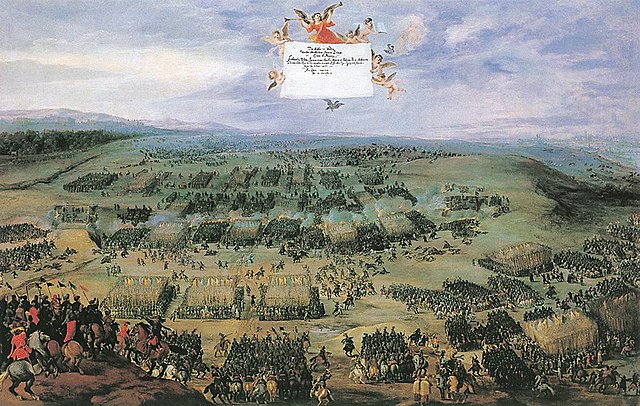

ところが、当時、同君連合となっていたポーランドとリトアニアとぶつかったタンネンベルクの戦い(1410年)や十三年戦争(1454~66年)の敗北でドイツ騎士団が衰退。一部領地も失った他、ポーランドの強い影響下に置かれていきます。

そんな中で16世紀に入ると神聖ローマ帝国から宗教改革が始まりました。

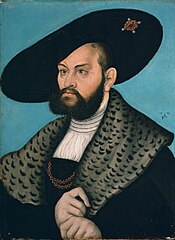

ドイツ騎士団も宗教改革とは無縁ではなく、ホーエンツォレルン家の傍流で時のポーランド王の甥にあたるドイツ騎士団の総長になったアルブレヒトが1523年に支配下の騎士たちとルター派に改宗。

1525年にはポーランド王のお墨付きの下でアルブレヒトが初代プロイセン公に封じられ、プロイセン公国が出来上がります。こうしてドイツ騎士団国は世俗化したのでした。

ブランデンブルク選帝侯・ホーエンツォレルン家の躍進

そんな経緯でできたプロイセン公国を継いだのはアルブレヒトの息子でした。息子は公位継承時まだ幼かったうえに大人になっても精神を病んでいたそうで、プロイセン公国は摂政の下で統治されます。

彼の息子たちは夭折しますが、娘たちはそれぞれプロテスタント派の貴族たちと結婚しました。中でも長女のアンナの相手がブランデンブルク選帝侯のヨーハン・ジギスムント。彼も義父の摂政を務めた一人で、後継のいない義父の跡を継ぐ契約を結んでいたのです。

というわけで、義父が亡くなった1618年にヨーハン・ジギスムントがプロイセン公に即位したことでホーエンツォレルン家の領地は倍増しました。暴飲暴食もあって即位後1年半も経たずに亡くなりますが、彼の息子たちはベルリンを都としたプロイセンを継いでいきました。

大選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルムについて

(Wikipedia)より

ここで語るのはブランデンブルク=プロイセンになった時のプロイセン公・ヨーハンの孫フリードリヒ・ヴィルヘルム(在位:1640-1688年)です。プロイセンは彼の下で大きく飛躍します。

巧みな戦争・外交政策でポーランド支配下の関係を解消させただけでなく、海外進出で奴隷貿易に関わり、フランスでナントの王令が廃止された際にフランスから逃げ出したユグノーたちを保護することで進んだ技術を手に入れています。

さらに15~16世紀のまだプロイセンが騎士団国だった頃、ユンカーと呼ばれる地主貴族たちが農民支配を強化していました。このユンカーに農民支配を委ねたうえで、彼らを行政官や軍の将校として起用し君主の権力を支えさせる方法をフリードリヒ・ヴィルヘルムは取りました。

このように官僚機構を整備し、経済力や技術力まで手に入れて国力を大幅に高めていたのです。

ロシアの躍進

15世紀までキプチャク=ハン国の支配下にあったモスクワ大公国はイヴァン3世(在:1462-1505年)の下で自立を果たします。

1453年にビザンツ帝国はオスマン帝国のメフメト2世により滅亡していましたが、その生き残りの皇女ソフィア(ロシア語名)と結婚したことでギリシア正教会の保護者の立場を手に入れ、ツァーリを名乗るようになりました。

そのツァーリの称号を正式なものとしたのはイヴァン3世の孫にあたる雷帝イヴァン4世(在位:1533-84年)です。イヴァン4世は貴族勢力を押さえつけて専制政治の基礎を築き、ロシアを拡大しています。のちのシベリアとなるシビル=ハン国やコサックの首長イェルマークが抑えた土地(こちらもシベリアの一部)、南ロシアまで支配を広げたのもイヴァン4世の治世下です。

コサックとはロシアの農奴制含む近隣諸国の圧政を逃れた農民を中心とした者たちのこと。独立性が強く、牧畜・狩猟・漁業などの傍らで戦士団を形成しました。

その後、イヴァン4世が亡くなった後を継いだ皇帝の義兄ボリス=ゴドゥノフ(在位:1598-1605年)が摂政として力を持っただけでなく、その後は本人が帝位にまでつくなどしたため宮廷内で内紛が続きます。そのうえ、隣国のポーランドが内紛に乗じてロシア領を奪おうとするまでの事態に。

そうした内紛の末に強力な指導者がいなくなったモスクワ大公国は、会議の末に古くから続くロマノフ家の当主で当時16歳だったミハイル=ロマノフ(在位:1613-45年)が即位することになり、ロマノフ朝が開始。ロマノフ朝のもとで専制支配と農奴制を強化しながら、ロシア最後の王朝として君臨することになったのです。