安土桃山時代から江戸時代までの流れ

安土桃山時代は諸説ありますが、ここでは1573年足利義昭追放から1603年徳川家康が征夷大将軍になるまでの時代とします。

この時代には大きく分けて、織田信長が中央政権を取っていた時期と豊臣秀吉が政権を握っていた時期と分けられます。この2人の名前を取って、この時代を織豊時代(しょくほう)と呼ばれています。

織豊時代の年表【安土桃山時代】

まずは、ザックリ年表を…

- 1573年 足利義昭を京都から追放(室町幕府の事実上滅亡)

- 1575年 長篠の戦い

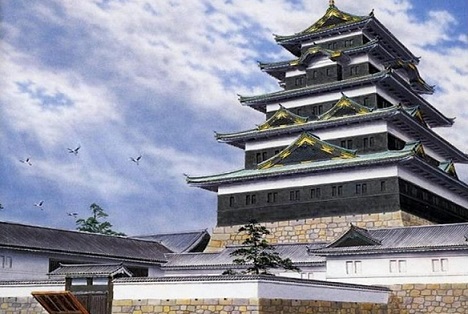

- 1576年 安土城完成

- 1580年 石山本願寺との対立が終了(石山の合戦)

- 1582年 本能寺の変で信長が討たれる

- 1583年 清須会議・賤ケ岳の戦い

- 1584年 小牧・長久手の戦い

- 1585年 秀吉関白就任 豊臣姓を賜る

- 1590年 小田原北条家討伐 天下統一へ…

- 1592年 朝鮮出兵 【文禄の役】

- 1595年 豊臣秀次切腹事件

- 1598年 朝鮮出兵 【慶長の役】

- 1598年 豊臣秀吉死去

- 1600年 関ケ原の戦い

- 1603年 徳川家康が征夷大将軍になる【江戸時代の始まり】

以上の出来事を中心に安土桃山時代から江戸時代までの流れを解説していきます。

織田信長による政権掌握

室町幕府滅亡の少し前の1568年織田信長は足利義昭を奉じで上洛します。これにより義明は15代室町幕府将軍となります。こうして信長は、義昭の後見人として幕府の権力を掌握していきます。

しかし、信長の飾りでしかない立場に義昭は不満をもち、両者が対立し始めます。この対立は収まることはなく、1573年、信長は義昭を追放して事実上室町幕府の滅亡となります。

その後信長は、浅井・朝倉・三好家を滅ぼし畿内の勢力を盤石なものとします。

1575年、信長は長篠の戦いにおいて武田勝頼を破ります。この戦い以降武田家は、衰退の一途をたどることになります。

1580年には、長い石山本願寺との争いに終止符が打たれて、畿内のほとんどが信長の支配下になります。ちょうどその頃、北陸には柴田勝家、中国地方には羽柴秀吉、関東には滝川一益を軍団長に天下布武への総仕上げをしていました。

しかし、1582年(天正10年)明智光秀の謀反により本能寺の変にて自害します。

豊臣政権の確立までの流れ

1583年信長の死後、織田家の宿老である、羽柴秀吉、柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興が清須にて会談を行い織田家の家督を3歳の嫡孫三法師が継ぐ事で決まります。秀吉と勝家は元々対立していましたが、この清須会議で決定的なものとなり賤ケ岳の戦いで両者は争うことになります。

この賤ケ岳の戦いで勝利した秀吉は、織田家内での権力を大きくしていきます。また、家督を継いだ3歳三法師の成人まで家督代行と決まった織田信雄は、安土城に入り政権を動かしていきました。

やがて秀吉と信雄は対立していきます。これは、信雄が秀吉にうまい事ケンカを売る様に仕向けた、秀吉の策だとも言われています。

この対立で信雄は、家康と組んで秀吉戦うことになります。

1584年の小牧長久手の戦いです。戦いは、家康・信雄連合軍が勝ちを収めました。しかし、ここで役者が上だったのは秀吉の方で、これ以上家康と争うのは天下統一の障害と判断した秀吉は、信雄との単独講和を図りました。

信雄の立場からしたら、秀吉は織田家の天下を奪おうとしているのだから講和は考えられません。また、どうしても講和するなら協力者である家康に相談するのが筋です。

しかし、信雄は講和を断るどころか、家康の相談なしに勝手に秀吉と講和をむすんでしまいます。そうなってしまうと、家康は秀吉と戦う大義名分がなるので、秀吉と和睦をして一連の戦いが終了します。

1585年には、朝廷より関白に命じられて豊臣姓を賜ります。これは秀吉が朝廷より天下の実力者と認められた瞬間でもありました。この時すでに主家である織田家を超えて事実上の豊臣政権が誕生します。

豊臣秀吉による天下統一

1586年、秀吉は小牧長久手の戦いで争った徳川家康を上洛させて臣従させようと使者を送っていました。しかし、家康は中々首を縦に振りませんでした。そこで秀吉は、生母である北政所を人質として家康の元へ送り、上洛の際の家康の身の安全を保障をしました。こうして、家康も豊臣家に臣従する事になりました。

この人質は、母の身に何かあれば家康討伐の大義名分が立つという意図もあったようです。

家康が臣従したことで、越後の上杉、安芸の毛利、1587年には薩摩の島津も屈服させて大阪より西は豊臣の支配下に入りました。

1590年、惣無事令に違反したとして、小田原の北条氏を攻めます。この小田原攻めの際に、東北の伊達家、最上家も臣従させます。この小田原攻めにも勝利して、秀吉は念願の天下統一を果たします。

全国統一を果たした秀吉は、1592年に明を目指して朝鮮半島へ兵を派遣します。(文禄の役)当初は、朝鮮正規軍を日本軍が圧倒して連戦連勝をしていました。しかし、1593年頃になると、両軍とも兵糧不足に陥り使者を講和交渉をはじめ休戦します。

豊臣政権の崩壊

1593年、秀吉に実子である秀頼が産まれた頃から、豊臣政権は崩壊の階段を上っていくことになります。秀吉は、秀頼誕生前までは実子の誕生をあきらめていたので、跡継ぎを甥の秀次に関白を譲り後継者として指名していました。

しかし、1595年に秀次に謀反の疑いありとして切腹を命じます。

1597年には、明との講和の話が決裂して再び朝鮮へ出兵することになります。(慶長の役)しかし、1598年秀吉死去により戦争をしている状態ではなくなり、全軍帰国命令が出ます。

秀吉の死後、わずか6歳の嫡男秀頼が家督を継ぎます。そのため、政権内で秀吉健在時からくすぶっていた加藤清正・福島正則ら武功派と石田三成・小西行長ら文治派の対立が表面化してきます。

そんな中家康に唯一単独で対抗できた大名の前田利家が死去、1599年のことでした。

それを機に、家康は豊臣政権を掌握し始めます。

関ケ原の戦い

家康が政権を掌握していく中で、文治派である石田三成と対立を深めていきます。そして、石田三成は上杉景勝、毛利輝元、宇喜田秀家らと組み、1600年関が原で衝突します。

この関ケ原の戦いは、石田三成と徳川家康の天下分け目の戦いと表現されていることが多いですが、厳密に言うと豊臣家VS徳川家ではなく、豊臣政権の内部争いです。

実際の東軍、西軍の大名を見てみると…

東軍 徳川家康・福島正則・黒田長政・細川忠興・加藤清正

VS

西軍 石田三成・小西行長・宇喜多秀家・大谷吉継・毛利輝元

見てもらえると分かる通り、豊臣秀吉の子飼いの武将である、加藤清正と福島正則が東軍にいます。また、家康は三成率いる西軍に対して、秀吉の跡継ぎである豊臣秀頼への反逆と定義していることから、家康は豊臣政権の代表として戦いに望んでいることが分かります。

最終的には、大坂の陣で豊臣VS徳川になってしまいますが、関ケ原時点では豊臣政権の内部争いだということを頭に入れておきましょう。

ここを抑えておくと、後の大坂の陣が分かりやすくなります。

徳川政権発足と豊臣家の滅亡

関ケ原の戦いのあと、1603年に家康は朝廷から征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開きます。ここで江戸時代になります。(少しかぶります…)

家康はまず、権力の固定化を図るために豊臣家が所有していた直轄地を幕領として没収します。ここで豊臣秀頼は220万石の大名から65万石の一大名へと押しやったのです。

また1605年には、家康は将軍職を早々に息子秀忠に譲ります。

これは、将軍職は代々徳川家が世襲していくものというのを天下に知らしめるためだと言われています。天下というより、豊臣家に示すと言っても過言ではありません。

先の関ケ原の戦いで、「秀吉の跡継ぎ秀頼への反逆」と定義していることから、豊臣側としては当然、家康が秀頼を正統な跡継ぎと捉えていると思われても仕方がありません。

要するに、

「今後武家政権を支配していくのは豊臣家ではなく徳川家なのである」

ということ豊臣家にアピールをしたのです。

このように豊臣家の弱体化を図っても家康は警戒を緩めませんでした。

その不安とは、秀頼の関白就任です。

徳川家が征夷大将軍という官職を持ってしても、天皇に最も近い関白という職に就いてしまったら、秀吉に恩義のある大名が豊臣家についてしまうかもしれない懸念があったのです。

そこで有名な方広寺の鐘に書かれた「国家安康、君臣豊楽」という文字の解釈を、【家康という文字を安で切り裂き、君臣豊楽は君主としての豊臣が楽しむ】無理やりこじつけて豊臣家を滅ぼす大義名分を作ったのです。

こうして大阪の陣へと向かい、1614年に豊臣家は滅亡することになります。