軍部はなぜ発言力を強めたのか 恐慌後の不信と満州事変から二・二六事件まで

世界恐慌後の不況は生活不安を広げ、政党政治への信頼も揺るがします。そうした空気の中で、世間では強い解決策を求める声が強まっていました。

軍部台頭は、そうした背景を元に進みます。満州事変に加え、三月事件、十月事件、五・一五事件、二・二六事件といったクーデター未遂・暗殺事件、さらに統帥権や軍部大臣をめぐる制度といった要因が重なった結果です。

本記事は1929〜1936年を中心に、軍部の影響力が強まった過程を因果で整理します(戦争通史や1941年の開戦決定の細部は別記事へ)。まずは、恐慌後の社会不安が政治不信を強め、強硬論が通りやすくなった背景から確認します。

恐慌後の社会不安が「強い解決策」を求めた

世界恐慌後の景気悪化は、輸出減や倒産、失業の増加を通じて生活を直撃しました。都市では賃下げと失業が広がり、農村でも現金収入が細り、社会に先行き不安が強まります。

不満が向かった先の一つが政党政治でした。

恐慌への対応は利害調整が多く時間もかかるため、生活の痛みが強いほど「遅い」「頼りない」と受け取られ、政党内閣への信頼が低下します。加えて、政党間対立や内閣交代が続いて危機対応の一体感も見えにくくなっていました。

そのため、対外問題で強硬論が支持される空気が広がっていたのです。

恐慌以前から、軍は「大陸の権益保護」を重視していた

恐慌後に軍部の発言力が増していく背景には、恐慌以前からの「大陸関与」の蓄積があります。

日露戦争後に得た関東州(租借地)や南満州鉄道など、満州には日本の権益が集中し、それを警備・保護する名目で部隊(関東軍の前身を含む)が置かれました。満州権益の成立(関東州・満鉄など)の経緯は別記事で整理しています。

1920年代中国情勢/情勢変化で現地判断が先行しやすくなった背景

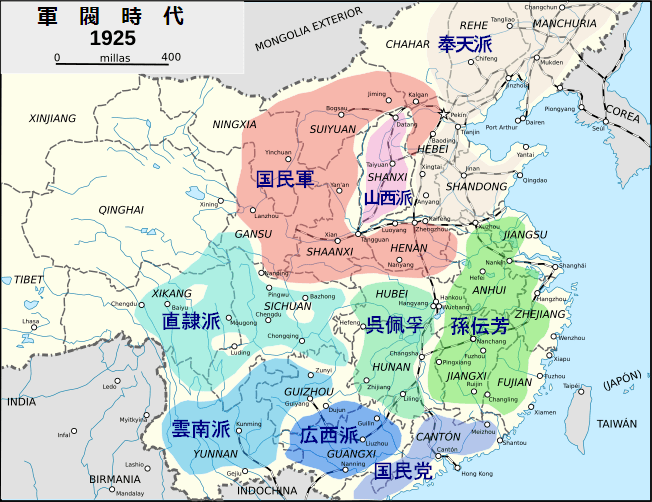

1920年代の中国は軍閥時代が続き、北伐(1926〜28年頃)で情勢が急変しました。反帝国主義・排外運動も強まり、権益や在留邦人の安全をめぐって緊張が高まります。

こうした局面では、東京が外交交渉を重視して方針を示しても、現場では「安全確保」「権益保全」を理由に強硬策が選ばれやすく、中央の想定より事態が速く進むことがありました。

たとえば、1928年の張作霖爆殺事件(奉天事件とも)がその例として知られます。

こうした積み重ねの上に恐慌後の社会不安と政治不信が重なり、満州事変では軍の行動が先行、政治が対応を迫られる構図が表面化していきます。

軍の独走が「既成政治の後追い」を生んだ

1931年の満州事変は、まさに現地判断が先行し、政府が後から対応を迫られる典型的な構図でした。

満州で軍が動き始めると、政府が事態の不拡大や収拾を掲げても、現場で積み上がった既成事実を無視して判断するのは難しくなります。こうして政治は主導権を発揮しづらくなり、既成事実への対応を迫られる中で、結果的に軍の行動を追認する判断に傾きやすくなりました。

満州事変〜満州国

発端となったのは、1931年9月の柳条湖事件です。これを契機に関東軍(満州で日本の権益の保護を担った陸軍部隊)の軍事行動は拡大し、満州事変へと発展しました。

その後、満州では新たな政治枠組みの構想が進み、1932年3月に満州国の建国が宣言されました。日本は同年9月の日満議定書によって満州国を承認し、事態は一つの区切りを迎えます。

満州国そのものの狙い(なぜ建国したのか)と日本が満州へ執着した背景は、別記事で整理しています。

国際批判が「国内の引けなさ」を強めた

日本は満州での軍事行動の拡大と満州国の成立を受けて、国際連盟や各国から批判され、外交的立場は厳しくなりました。

ところが、批判が強まるほど国内で「ここで引けば損をする」という受け止め方が強まり、政治判断が柔軟になりにくくなってしまいます。

外圧がかかるほど国内では強硬派と慎重派の対立は先鋭化し、内閣が方針転換や強い統制を打ち出す余地が狭まっていきます(国際連盟脱退はその帰結の一つです)。

政治的暴力(事件)が政党政治を弱らせた

国内で強硬派と慎重派の対立が激しくなるにつれて、軍人の一部によって暴力が持ち込まれるようになりました。結果として政党政治の基盤そのものが揺さぶられ、軍を無視しにくい空気が強まります。

三月事件・十月事件/未遂でも「軍の政治介入」の空気を作った事件

1931年、陸軍の中堅幹部らによってクーデター計画が立てられました。三月事件(1931年3月)と十月事件(同年10月)として知られています。

いずれも未遂に終わりますが、軍人が政治の枠組みそのものを動かそうとした事実は、政界・官界にとって暴力や恫喝を背景に政策や人事が揺さぶられる可能性を残しました。

これを機に、政治は“最悪の事態を避ける”ことを優先しがちになり、政策論争も正しさより反発の回避に寄りやすくなります。こうして政党政治の主体性は、じわじわと削られていきました。

最悪の事態を避けて「反発を招かない」ことを優先するようになると、議論は先細りしやすくなります。

こうした傾向は時代を問わず起こりうる話で、現代でも似た構図を見かけますね。

五・一五事件/政党政治の権威低下+組閣に変化した事件

1932年5月15日、海軍青年将校らを中心とする襲撃で犬養毅首相が殺害されました。首相暗殺は、政党政治の正統性に直接の打撃となり、後継内閣の人選も難航します。

結果として海軍大将の斎藤実を首相とする非政党色の強い挙国一致内閣が成立し、以後、首相の座を政党が主導して担う時代は長く途絶えます。これを機に政治の主導権は政党から軍・官僚など政党外に重心が移り、政党は責任を負いながら裁量を発揮しにくい立場に傾いていきました。

さらに、事件後の裁判では実行犯に同情が集まり、減刑を求める動きも広がりました。政治的暴力が強い非難だけで終わらず一定の支持を得ると、「暴力で政治を動かせる」という認識が残ります。

こうした空気の中で、次は陸軍青年将校が「実力で政治を動かす」形に出て、二・二六事件へと至ります。

二・二六事件/軍を無視できない構図が固定化した事件

1936年2月26日、陸軍の青年将校らが兵を率いて要人を襲撃し、政府中枢を占拠する二・二六事件が起きました。

反乱は鎮圧されたものの、政治への影響は極めて大きく、以後の内閣運営は「軍の不満をどう抑え、どう納得させるか」を強く意識せざるを得なくなります。

事件後、軍部の発言が政策・人事に及ぼす重みは増し、政治は正面から対抗して衝突を招くより、妥協や調整で危機回避を図る傾向を強めました。三月・十月の未遂、五・一五の首相暗殺を経て、二・二六で「軍を無視できない」構図がよりはっきり固定化した、と位置づけると流れが整理しやすいでしょう。

こうした事件が相次いだことで、政治は軍に強く出にくくなりました。さらに、軍の同意がなければ内閣が成立・運営しにくい制度上の仕組みもあり、軍の要求を拒みにくい条件がそろっていきます。

制度面で「軍の要求を拒みにくい」仕組みがあった

ここまで見たように、世論の硬直化や事件の連鎖だけでも政治は揺れました。

加えて、制度の仕組みも軍部の発言力を押し上げます。ポイントは大きく二つ。内閣が軍の動きをその場で止めにくい領域があったこと、そして内閣の人事や存続に軍が関わり得る仕組みがあったことです。

まず統帥権から確認し、次に軍部大臣(現役武官制)の影響を見ていきます。

統帥権/政策判断が「軍の領分」をめぐる争点になりやすい

統帥権とは、陸海軍の指揮(作戦・用兵)に関わる権限が天皇に属するとされた考え方です。この枠組みの下では、軍事に関する判断の一部が「内閣の一般行政(統治)」とは別の領域として扱われやすく、内閣が軍の方針に踏み込もうとすると「軍の領分に介入した」と反発を招きやすくなります。

その結果、本来は政治が決めるべき条約や外交方針であっても、軍事上の影響が絡むと憲法解釈の争点に転化しやすくなりました。

1930年のロンドン海軍軍縮条約をめぐる統帥権干犯問題が象徴ですが、重要なのは是非の結論そのものより、政策判断が「正当性を争う場」に移り、内閣が統制を発揮しにくくなる力学が生まれた点です。

そしてもう一つ、内閣運営そのものに軍が関与し得た仕組みがありました。

軍部大臣/内閣運営に影響し得た仕組み

軍部大臣(陸軍大臣・海軍大臣)は内閣の一員ですが、同時に軍の人事・組織とも強く結びつくポストでした。

内閣は軍事・外交を進めるうえで陸相・海相を欠かせないため、軍が方針に反対する場合、軍部大臣の辞任や後任の不提示が内閣運営そのものを不安定化させかねませんでした。つまり政策の是非以前に「内閣が成立するか、続くか」が軍の意向に左右されやすい状況にあったのです。

この圧力を強めたのが、軍部大臣現役武官制です。軍部大臣を現役の大将・中将から選ぶことが原則になると、軍が候補者を出さない限り組閣が進みません。

1936年に軍部現役武官制が復活すると、軍は「大臣を出す/出さない」を通じて、内閣の成立・存続により直接的に影響しやすくなりました。事件や世論で政治が弱った局面ほど、この制度上の手段は効きやすく、結果として政府は政策決定の前段階から軍の同意を強く意識せざるを得なくなります。