なぜ女真族が九州を襲ったのか?「刀伊の入寇」と東アジアの戦乱背景

10世紀末から11世紀初頭、日本ではまだ朝廷中心の時代が続いていました。しかし、1019年、日本の対馬や壱岐、九州北部が突如として襲撃を受けます――これが「刀伊の入寇」です。

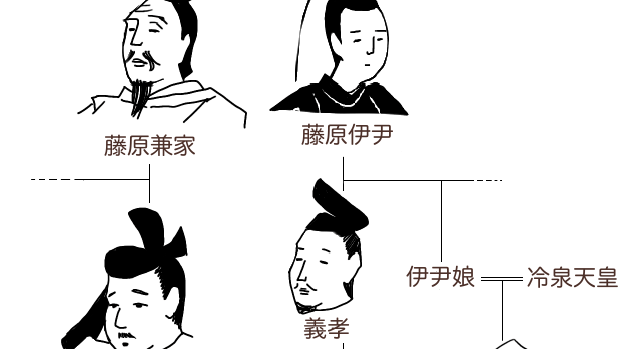

この事件は藤原隆家が九州の武士を率いて撃退したことで知られていますが、実は東アジアの国際情勢が大きく関係していました。

今回は刀伊の入寇の背景に迫りつつ、そこから見える武士団の台頭や女真族の動き、そして中国・高麗・遼の関係についてわかりやすく解説します。

刀伊とは誰か?

「刀伊(とい)」とは当時の高麗で使われていた呼称で、主に女真族を指す言葉でした。

1019年、この女真系の海賊が対馬・壱岐・北九州に来襲した事件が「刀伊の入寇」として記録されています。

この頃の女真族は現在の中国東北部(旧満州)に住んでおり、「遼(りょう)」という国に服属していました。普段は農耕や狩猟、漁業を行っており、平時には安定した生活をしていたと考えられます。

遼という国と女真族の置かれた状況

遼は、モンゴル系の遊牧民「契丹(きったん)族」が建てた国です。

唐が滅んだ後の907年、契丹族は満州地域を統一し、916年には皇帝を名乗り国号を「遼」としました。

重要なのは、渤海(ぼっかい)国の滅亡(926年)と、それによる遼と高麗の国境接触です。

さらに、遼は現在の北京周辺の「燕雲十六州」という資源豊富な地域も支配していました。そこには石炭や鉄鉱石が豊富にあり、11世紀には製鉄に石炭が使われていたことも分かっています。

つまり、遼は軍事・経済の両面で重要な土地を押さえた強国でした。

渤海はその後も何度か再興と滅亡を繰り返したそうですが、定かではありません。その再興した渤海が滅亡した時期が1018年とも言われています。

遼と北宋・高麗との緊張関係

960年に中国で北宋が建国されると、遼と宋の間では国境争いが激化します。

1004年、遼が宋へ攻め込んだ結果、「澶淵の盟(せんえんのめい)」という条約が結ばれました。

その内容は:

- 宋が遼に毎年大量の銀と絹を送る

- 両国は兄弟関係(宋=兄、遼=弟)を築く

- 国境を現状維持する

高麗と遼の対立、女真族の動揺

遼と高麗の関係が悪化した背景には、「渤海の遺民問題」があります。

渤海滅亡後、その世子(王の子)が高麗に亡命し、それを高麗が受け入れたことで遼との関係は一気に悪化しました。

さらに、高麗は遼と敵対する宋と国交を結び、遼にとっては脅威となります。

こうして高麗と遼の対立が激化。遼は1009年、1018年、1019年と相次いで高麗へ侵攻します。

そして問題なのがこの「前線地域に住んでいた女真族」です。

高麗と遼の戦争に巻き込まれた女真族の一部が、生活の糧を失い、海賊化して日本を襲った――これが刀伊の入寇の背景だと考えられています。

刀伊の入寇と九州の武士団

1019年に女真系の海賊たちは船団を組んで対馬や壱岐を襲撃。その後、北九州へと侵入します。

このとき防衛の指揮を執ったのが、太宰府の藤原隆家。

彼のもとに集結した九州の武士たちは連携してこれを撃退し、日本への大規模侵入を防ぎました。

この事件は、中央政府(朝廷)ではなく、地方の武士団が主導して外敵を防いだという点で注目されます。

つまり、武士の軍事力が本格的に機能し始めた象徴的な出来事だったのです。

刀伊の入寇は、単なる海賊事件ではなく、東アジアの戦乱と交易ルートの混乱が背景にあった国際的事件でした。女真族の動きは、遼・高麗・宋といった大国のパワーバランスの中で翻弄された結果とも言えます。

そして、日本ではこの事件を通じて「地方武士団の台頭」がはっきりと現れ始めました。

それは、後に平氏・源氏が登場し、本格的な「武士の時代」へ突入する予兆でもあったのです。