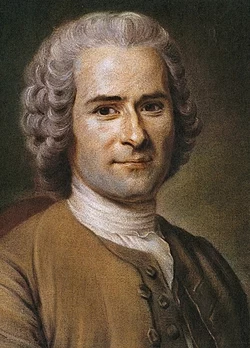

【社会契約説】ジャン=ジャック・ルソー(1712-1778年)の思想について詳しく解説

ホッブズやジョン・ロックに少し遅れたジャン=ジャック・ルソーも、彼らと同様の枠組みである社会契約説を唱えた人物です。ただし、前提条件となる自然状態などが異なるため、同じ“社会契約説”でも中身はだいぶ異なります。

※社会契約説とは、もともと自由で平等な人びとが自然状態の不安や衝突を避け、互いの権利を守るために約束(契約)を結んで政治社会=国家をつくるという考え方のこと

ここではジャン=ジャック・ルソーの社会契約説について詳しく解説していきます。とはいえ、非常に抽象的なもので解釈など多岐に及び現在でも議論がつきません。あくまで一説としてとらえてください。

ジャン=ジャック・ルソーってどんな人?

ルソーはジュネーブ(現スイス)出身の苦労人です。

哲学者でありながら『新エロイーズ』の恋愛小説などを書いた小説家として、または(諸説ありますが)『むすんでひらいて』の原曲を作曲した音楽家としての顔を持つ多彩な人物として知られています。

「むすんでひらいて」の音楽になったとされる曲は「村の占い師」というオペラ作品としてヴェルサイユ宮殿で初演されました。当時の国王ルイ15世とポンパドゥール婦人も聞いたのだそうです。

ちなみに、フランスでは小説の作者としても有名。自伝では自身の変わった性癖をあらわにして一部界隈で変態呼ばわりされています。

38歳でフランスのアカデミーが募集していた懸賞論文に応募し、『学問芸術論』で当選すると脚光を浴びました。以後、ルソーは『人間不平等起源論』『エミール』『社会契約論』で近代政治思想の核に切り込んでいきました。

なお、当時は啓蒙思想が全盛期の時期にあたります。その時代に生きた当事者として内側から文明の功罪を問い直した批判者でもありました。

ルソーの考える自然状態とは?

自然状態とは、政治社会が形成される前の世界がどうだったのか?という“もしも”設定のこと。現在の社会や規範と比較し見直すための出発点にあたり、どこにスタートラインを置くかで契約の中身や守りたい自由の形が変わります。

ルソーの解く自然状態は『人間不平等起源論』の中で大筋が示されました。

『人間不平等起源論』の正式名称は『人間の間の不平等の起源と基盤についての論文』。タイトル通り、人間の不平等の根源を考察しました。この論文の中でルソーは不平等を次の二つに分けています。

- 自然的(身体的)不平等:年齢、健康、精神の差といった生まれや体質などに基づく不平等のこと

- 社会的(政治的/道徳的)不平等:富・身分・権力・名誉など合意や慣習・制度が生み出す不平等のこと

中でも『人間不平等起源論』は後者(社会的不平等)に焦点を当てました。

自然状態には所有も定住もないため

もし私が一つの樹から追われるなら、それをすててほかの樹へ行きさえすればよい。

『人間不平等起源論』ルソー著/本田喜治・平岡昇訳 岩波書店 1933年発行

と述べるように、別の場所に行けば良いだけの話なので持続的な主従関係は成り立ちにくいとされています。

そうした前提からルソーは自然状態を人は他者との関係を持たず独立し分散的に生きるが、そこに自己保存の気持ち(自愛)と憐れみ(憐憫・ピティエ)が働いて激しい争いは少ない状態と仮定しています。

ところが、社会が発展して人が集まり比べ合うことがはじまると、比較や虚栄(名誉心)が芽生えて欲が出てくるように。

さらに金属や農耕の発見を契機に定住や分業が進んで、土地の境界が出来上がり私有財産が固定化。その後も社会が発展し続けて、不平等と支配・服従が広がり社会不平等が拡大したとしています。

契約の方向性

社会の進展で社会的不平等が広がると、人々は本来の独立を失い、他人の意志に従わされる状態に陥ります。

そこで市民どうしが相互契約を結び、公共の人格=人民(主権者)を立ち上げ、他人の意志への従属状態から抜け出して自由(自律)を取り戻そうとしていきます。

その際、人民は一般意志に基づいて法を自分たちで定め、他人の恣意に振り回されずに自分たちで決めた法に従うことで服従と自由を両立させようと目指したのです。

『社会契約論』

こうして到達した結論をまとめたのが、1762年に刊行された『社会契約論』でした。

人間は自由であるように生まれてきたが,いたるところ鉄鎖に繋がれている

入門 哲学の名著 ナイジェル・ウォーバートン著/船木亨監訳 ナカニシヤ出版2005年発行

冒頭に掲げられたこの一文は、ルソーの思想を象徴しています。

ここでいう“鉄鎖”は、私たちを拘束する社会的なルールや支配のことを指しており、ルソーはそれが一般意志に基づくときにのみ正当化できると論じました。言い換えれば、法は一般意志の表現であるという立場をとっています。

また、この鉄鎖に関する一文に関しては

このジャン=ジャック・ルソー『社会契約論』の最初の一行は,過去200年以上のあいだ,多くの革命家の心を揺さぶってきた。

同上

こうした受け止められ方が示すように、フランス革命などの市民革命に影響を与えたため、ルソーは近代民主主義の基礎を築いたと言われるようになりました。

一般意志とは?

一般意志は「みんなが暮らしやすくなるほうへ向かう全体の意志」のことです。単に多数決で多い人の希望をそのまま通すこととは違います。

たとえば、多くの人々にとって税金は「安くあってほしい」と思うものでしょう。ところが、国家全体が高い税金によってより良い生活...救急や学校、上下水道の整備などに代わるのなら、高い税金は「みんなが暮らしやすくなるほう」に向いているため一般意志と言えます。

逆に特定の人だけが得をするような配分の場合は賛成が多いのなら一般意志とは言えません。

ルソーは、この一般意志を言葉にしたものが法であると考えました。自分たちで決めたルールに従うからこそ、自由でいられるというわけです。

ルソーの考える政体の在り方

最後にルソーが考える国を実際に動かす政体(政府のかたち)について語っていきましょう。

ルソーにとって政体は主権そのものではなく、後から任命される“執行機構”でしかありません。人民が自分たちで定めた法(一般意志)を政府が実行役として運用する役割を持つということです。

彼は特定の政府のありかたを推奨しませんでした。国の事情(国家の大きさ・国民性・文化・習慣など)に合わせた柔軟性を持つ形態が適当だとしています。基本的にルソーは民主制・貴族制・君主制の政府の3つの形態がありうると考えており、多くはこの三種類の政府の混合体で国を運営していると考えていたようです。

民主制・貴族制・君主制…どの形でも共通するのは最終決定権は人民にあり、政府は取り替え可能な実行機構だという点です。

政府が一般意志から逸脱して正当性を失えば、解任・再構成、場合によっては体制の作り替え(歴史上は「革命」と呼ばれる規模)も正当化されます。この発想は、のちの市民革命で「政府を替える自由」を支える理屈になりました。

民主制

ルソーが考える民主制を取り入れやすい国は割と小さめの国とされています。

この時の民主制とは直接民主制のこと。比較的簡単な案件を決めるには有効ですが、すべての市民をその都度集めて難しい内容を決めていくと、政府の他の業務が立ち行かなくなると考えました。

そうした実務上の困難を乗り越えられるのなら直接民主制は非常に魅力的な政府のかたちではあるものの、直接民主制の下で行われる「完全な政治」については人間よりも神の方がふさわしいとも言っています。つまりは、現実的に考えると人間社会では運用条件が厳しすぎて持続困難というニュアンスの指摘をしていたのです。

貴族制

次に紹介する貴族制を推奨するのは中くらいの規模の国だそうです。

ここでいう貴族制は、政府(実行役)を少人数に任せる形式の制度です。厳密に貴族制には自然の貴族制/世襲の貴族制/選挙による貴族制と三類型に分けられるとしています。

中でもルソーが推すのは能力で選ぶ選挙による貴族制です。実務に強く決定が速い利点がある一方、身内化・なれ合いの危険があるため、選挙・任期・説明責任で引き締めることが可能になります。

現在のアメリカやイギリスの政治形態は「民主制」とよく言われていますが、厳密なルソーの定義に則ると両者ともに「選挙による貴族制」であると考える人もいるそうです。

君主制

大国向きなのが君主制。一人の意志で決定が速い反面、取り巻きや寵臣の影響、能力のない君主の存在など常に腐敗の危険をはらんでいる、と述べます。

仕事の能力ではなくゴマすり・・・ 宮廷で好印象を与えるかどうかで選ばれ、彼らが傀儡とするために赤ちゃんや無能を即位するなんて話はは古今東西よく聞きますね。

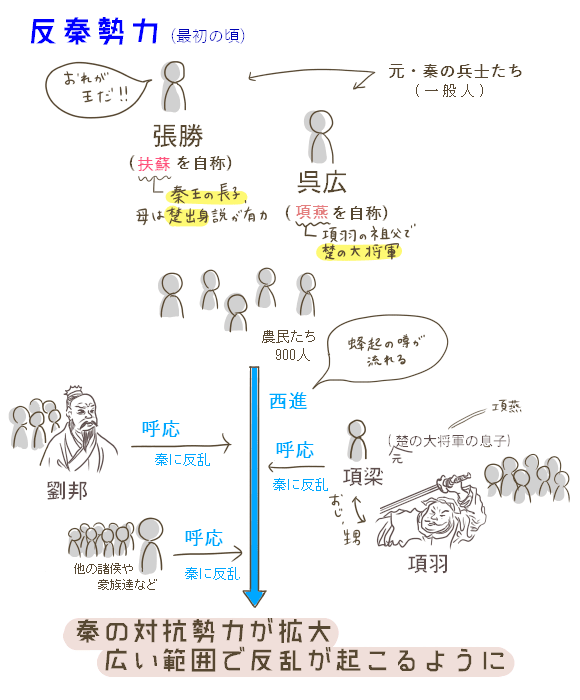

↓秦(紀元前206年)が滅亡させた暗君として悪名高い胡亥や彼の寵臣である張高が記事に出てきます

↓百年戦争中に精神病を発症したフランス国王シャルル6世や幼くして王位に就いたイングランド王リチャード2世について触れています

↓タイトル通り、引きこもり生活を続けて国をピンチに追いやった皇帝です

参考サイト

『社会契約論―――政治的権利の諸原則 第三篇,ジャン・ジャック・ルソー 第三章 政府の分類』(Open Shelf)