インド大反乱(シパーヒーの乱)とは?背景を詳しく<19世紀>

インドではムガル帝国が17世紀後半頃から宗教政策の失敗などで衰退。国内で争いが続く中、イギリスの東インド会社が勢力を拡大していました。

これに反発したインド人傭兵シパーヒーたちが1857年にインド大反乱(シパーヒーの乱)を起こしますが、イギリスに降伏します。

一方で「ものすごい規模の反乱を起こされた」ということで本国から「統治能力なし」と判断された東インド会社は解散に追い込まれ、1877年にヴィクトリア女王がインド皇帝を兼ねる形でイギリス本国が直接統治するインド帝国が成立しました(なおインド総督が副王を兼任)。

ここでは、インド大反乱について触れていこうと思います。

東インド会社が反乱を起こされた理由とは?

イギリスが東インド会社に代わって直接統治を行うようになった背景には、同社が本来の業務の枠を超えて政治的・軍事的な役割を担うようになったことが一因とされています。

ここでイギリスに統治される前のムガル帝国時代のインドや世界情勢について紹介していきましょう。

17世紀頃からオランダ・フランス・スウェーデン・デンマークなどの国々では、植民地の製品を直接取引できる勅許会社を設立しはじめていました。

イギリスも当初は香辛料を扱う貿易を目当てに1600年に東インド会社を設立し、アジア方面へ進出。上記のような国と植民地をめぐって激しく競合し、最終的にイギリスが勝者となっています。

その過程に起こったのがプラッシーの戦い(1757年/英仏間の植民地をめぐる戦いの一つ)です。

本来はアジア貿易の独占権を獲得していたイギリスの勅許会社である東インド会社がベンガルなど一部地域の徴税権や司法権(=ディーワーニー)を獲得し、植民地統治機構の役割も担うことになります。

ただし、本国政府はこの状況を完全に容認していたわけではなく、東インド会社の肥大化に警戒していました。1774年にはベンガル総督の管理下に入れて、権限を制限しようとしています。

そうした状況の裏で、イギリス本国では18世紀半ば頃から最初の産業革命が起こっていました。製品を作る工程が手工業から機械工業に変わり「世界の工場」と呼ばれるほどになります。

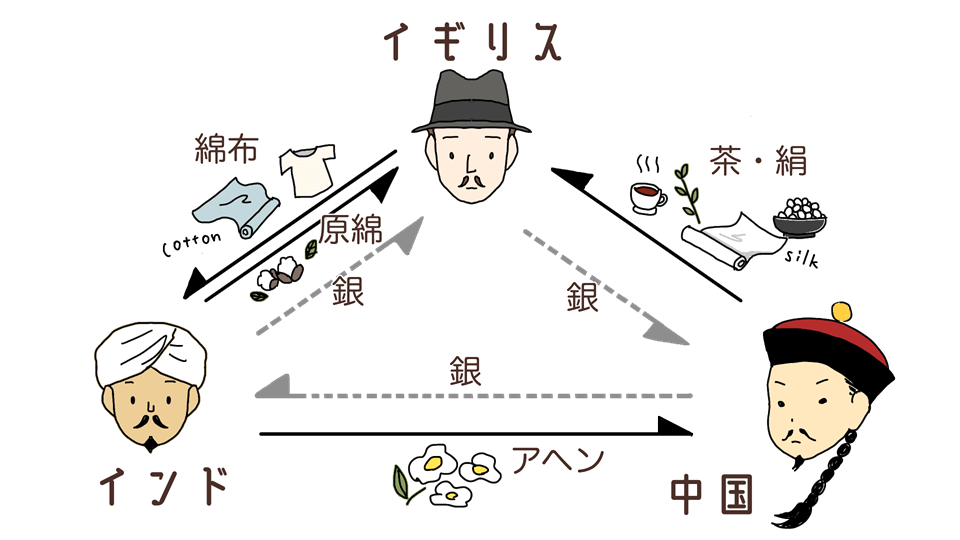

インドで採れる原材料の綿花を輸入してイギリスの機械で作った大量の安価な木綿製品がインドに逆輸出される経済が出来上がりました。もともと農村部で作られてきたインド産の綿製品が売れなくなり、多くの地域で経済的打撃を受けています。

こうした農村部の疲弊や不満も、やがて反乱に繋がっていきました。

※インド男性のイメージであるターバンを被った男性ですが、実際にはかなり少数派のシク教徒の恰好です

さらにイギリスは、清(中国)との貿易で紅茶の輸入などで大赤字を抱えていました。その赤字を補うためにインドで作らせたアヘンの密貿易を行うようになります。このアヘン貿易による収入は、19世紀半ばにはインド政府の歳入の約15%まで占めたとも言われています。

東インド会社の限界と支配のゆがみ

東インド会社は統治する中で、本来の枠を超えた役割を果たすようになりました。

その際に大きな問題となったのが以下のような莫大な支出です。

- 領域の拡大維持に関わる軍事費

- 現地や帰国後のイギリス人官僚・軍人たちの年金の支払いなど

こうした赤字を補うため、インドの財政資源に依存するようになっていきました。

また、インド経済はイギリスの産業革命とも結びつき、グローバル経済の一部に組み込まれていきます。

例えば

- インドがイギリスへ綿花を輸出し

- イギリスがその綿花を原材料にしたも綿製品をインドや東南アジア、アフリカに輸出する

といった構図です。それでもインド財政の赤字を完全に埋めるには至りませんでした。

東インド会社の特権廃止と反乱の前兆

19世紀に入り、商業活動のグローバル化とともに東インド会社の「独占的に貿易を行う特権」が非難の的となっていきます。

商品が数多く作られているのにの既得権益が理由で他社が新規参入できず批判される様子は、今の時代にも通じる部分がありますね。

しかも、この独占権はエリザベス1世の時代(1600年)に与えられた約200年も持ち続けている権利なので批判はなおさらです。

その結果、インド大反乱(1857~58年)が発生する前段階で

- インド貿易の独占権廃止/1813年

- 中国貿易の独占権廃止/1833年

が決定しました。

しかし、もともと「会社」でしかありません。軍事・財政・行政全てを担うには限界がありました。

こうした歪んだ支配体制下で不満が募り、約2年にも及ぶ大規模な反乱が発生することになります。

インド大反乱/シパーヒーの乱(1857-1858年)

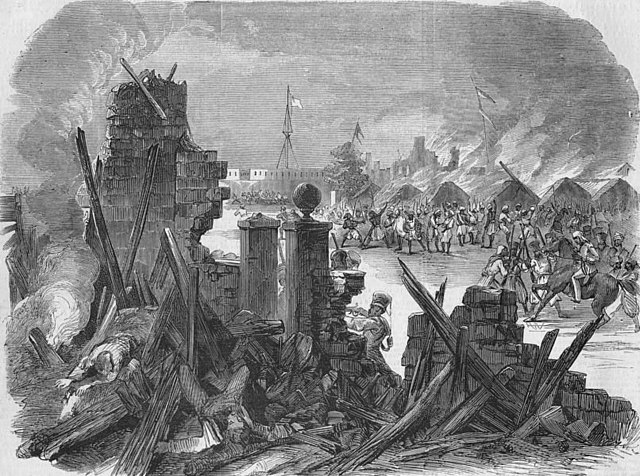

これまで見てきたような背景のもと、1857年、ついに発生したのがインド大反乱でした。別名シパーヒーの乱です。

シパーヒーとはペルシア語の「兵士」「軍人」が由来の言葉ですが、ここでは東インド会社に雇われていた現地のインド人傭兵部隊を指します。

シパーヒーたちは火器をよく用いましたが、その中で反乱の直接的な引き金になったのが新たに配備されたエンフィールド銃の弾薬包装(=薬莢/やっきょう)です。

この包装紙は湿り気を防ぐために脂が豚や牛の脂が使われていたとされ、銃の装填の際に包装紙を歯で噛み切らなければなりませんでした。

ところが、これは宗教上大きな問題でした。

- ヒンドゥー教徒:牛を神聖視

- イスラム教徒:豚を忌避

こうした処置に対し、シパーヒー達は当然ながら反発し、蜂起しました。

既にデリー城しか支配できていなかった名目上の最後のムガル皇帝バハードゥル・シャー2世を担ぎ出し、北インド各地のイギリス人たちを襲撃するなど反英運動を展開しました。

ところが、明確な指導者や統一された指揮系統がなかったこともあり、反乱は次第に鎮圧され、1858年には完全に終息することになっています。

この反乱を機に「統治能力なし」と判断された東インド会社は本国から解散を命じられ、インド統治がイギリス本国による直接統治にうつるのですが、また次回解説していきます。