江戸時代の言葉と言葉の地域差(方言)はいつから認識されていたのか?

昔の日本では、現代のように標準語や方言などと言った言葉の括りはありません。

したがって標準語・大阪弁などと言う考え方もなく、それぞれが使い慣れた言葉を自由に使っていました。

平安時代の言葉となると、現代の私たちが理解するには難しいかもしれませんが、江戸時代も後期頃であれば、比較的なじみのある言葉も登場してきます。

そこで今回は、言葉の認識の違いなどを踏まえて江戸時代の言葉【話し言葉】について調べてみました。

江戸時代初期は色々な方言が入り交じっていた?

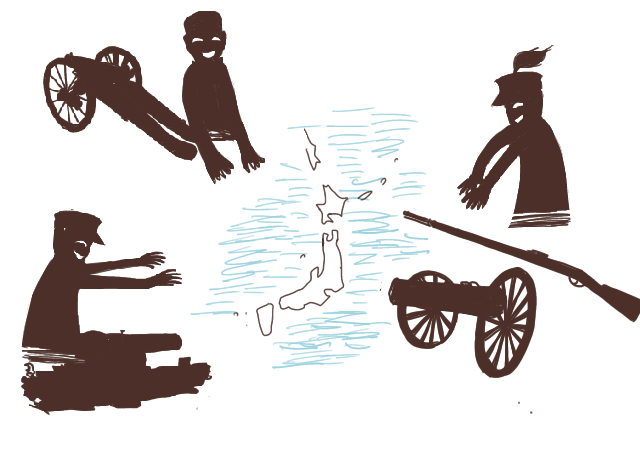

江戸時代初期には、全国から南は九州、北は東北などの武士たちが江戸に集まり、街の整備などでも労働者たちが各地からやってきました。そのため、九州の方言や東北なまりなどの話し言葉が飛び交い江戸の町はカオスな状態だったかもしれません。

現在残っている、史料などは一般的に文語体で書かれているので、当時の人たちがどのような口調や言葉使いがされているのかはわかりません。

しかし、時代が進むにつれて口語体を使った文学も発達し、こうした史料から当時の言葉がわかってきました。

簡単に書くと文語体は昔の文体で書かれた文章の事で、口語体は話し言葉の文章の事を言います。

武家の言葉は堅苦しい

江戸時代に武士たちが使っていた言葉を武家言葉と言います。

現代風にアレンジはしておりますが、時代劇などで使われているのがそれです。

- かたじけない ⇒ 感謝の意の言葉(現代ならすみません)

- かわいいやつ ⇒ 愛いやつ

- お前は ⇒ うぬは

- いらっしゃる ⇒ おなり

と言うのがお馴染みの武家言葉です。

当時の言葉をそのまま再現してドラマをすると視聴者には意味が分からなくなるので、時代劇では現代人が聞いても理解できる程度にきれいになおしてあります。

使われてる通りの言葉づかいをしていたわけではありません。上で紹介したような言葉でドラマ化しても、ほとんどの人はぽかんとしてしまうのではないでしょうか。

江戸の町民たちは柔らかい江戸(弁)言葉

現在でも残っていて耳にしたことがるのがべらんめえ口調の江戸言葉。

町人の間で使われた言葉ですが、主に職人が使っていたとの事。

べらんめえ口調とは、主に江戸の町の職人たちに使われてきた言葉であり、「荒々しい」「雄々しい」「豪胆」「怖い」「ぶっきらぼう」「乱暴」など、さまざまな印象をもたれる方言といえます。

【ヒ】と【シ】を入れ替えて発音するのが特徴で、東を【シガシ】質屋を【ヒチヤ】などと読み、潮干狩りを【ヒオシガリ】と読みさらになまって【ヒヨシガリ】となるようです。

人情を大切にしてきた江戸っ子の職人たちの、少し荒々しい江戸弁の奥には、温かみや深みかあるのが特徴です。一見、ぶっきらぼうでも実は優しい、江戸弁にはそんなギャップがあります。

こうした現代でも残っている江戸弁は理解できますが、実際に使われてた当時の言葉の表現の中には津軽弁くらいわからないものもあります。

【浮世風呂】に描かれている女性たちの会話で、

Aさん「こうこう、おめえ、ゆうべは大酒屋か」

Bさん「ああ、おめえは」

Aさん「あれが口っぱたきなら、そっちは尻っぱたきだ」

と女性も同士の会話でもお前(おめえ)と使っていたようです。

また、【傾城買四十八手】に描かれている吉原の場面では、

A「てめえ、もってきたなあなんだ。うめえものならくれろえ」

B「さあくいなんし」

A「おきやあがれ。温石か、おらあまた餅かとおもった」

というやり取りがあります。

津軽弁ほどではないが、分かるようでわかりにくい会話ですが、現代訳にすると

A「持っているのはなんですか、おいしいものならください」」

B「さあどうぞ」

A「なんだ、温石(石を熱して布にくるんだ暖房器具)か、餅かと思ったのに」

という内容で、現代とは雰囲気が違いますね。

吉原の有名な言葉【ありんす】

吉原などの高級遊郭では、おなじみの【ありんす】が使われていました。

これは、地方から買われてきた女郎たちが各地の方言を隠すために使われていた言います。客に出身地を知られ、地元の話をされて女郎たちに【里心】を起こさせないようにするためだったと言われています。

使い方としては、「です」「あります」の代わりに「ありんす」を使うなど独特の言い回しですが、次第に洗練され、優美な表現として定着しました。

日本史上で言葉の地域差の認識

言葉の地域差は、奈良時代から認識されています。

万葉集の14巻東歌(あずまうた)巻20の防人の歌を比べると、政治の中心地・奈良と東国の言葉が異なっているのがわかります。

たとえば東国のうち現在の関東地方にあたる地域の言葉には、

大君の命みことかしこみ弓の共みた真寝さねか渡らむ長けこの夜を(長いこの夜を)

『万葉集』大伴部子羊

中央政府のある奈良では【長きこの夜】東国である関東では【長けこの夜】などの特徴がありました。

このように奈良時代からすでに言葉の地域差があり、そのことが『万葉集』などの文献に記録されています。このことは、すでに言葉の地域差が人びとに意識されていたということを示していると考えられます。

平安時代の方言意識

時代が進み平安時代になると、方言に関する文献記述はほとんど見られませんが、文学作品の描写から都の人々が方言をどのような認識でいたのかが伺えます。

『源氏物語』の「宿木」の巻には、薫が常陸ひたち前司ぜんじの姫君である浮舟の一行と出会う場面で、東国出身の浮舟の従者について、

声うちゆがみたる者、「常陸の前司殿の姫君の、初瀬の御寺みてらに詣まうでゝ、帰り給へるなり。初めも、こゝになむ宿り給へりし」と申すに

『源氏物語』紫式部

上記のように「声うちゆがみたる者(声がひどくなまっている者)」と表現しています。また『今昔物語集』にも、東国方言を「横ナハレタル音コエ(なまった声)」と表現しています。

平安時代の文学作品には、東国の人の言葉使いを取り上げた描写がいくつもあります。

当時は方言の中でも特に東国の方言が都の言葉と異なるものとして、強く意識されていたようです。また、東国の人は野蛮人と言われるように、東国方言をいやしい言葉という意識で見ていたと考えられます。

上方の言葉と江戸の言葉

江戸時代になると東国の言葉も市民権を得てきます。

政治の中心が江戸に移り、江戸文化が形成されると、江戸の言葉が上方の言葉に対抗する大きな勢力を持つようになります。そして、上方の言葉と江戸の言葉とを対比してとらえるような意識も出てきたようです。

江戸の町の発展とともに、江戸弁が江戸に住む人々も上方の言葉に対抗するものだったり、自分たちの言葉の方が正しいとするような意識を持つようになったものと思われます。