幕末に京都の治安維持に結成された新選組を簡単にわかりやすく解説

江戸時代末期、尊王攘夷思想を持つ浪士たちによる乱暴狼藉が京都で横行していました。そこで幕府は不逞浪士取り締まりのために新選組を結成します。

その新選組のリーダー近藤勇や副長土方歳三の元には多くの隊士が所属しました。彼らを描いたドラマや物語は現代でも人気です。

そこで今回は、今なお歴史ファンを魅了してやまない新選組について近藤勇・土方歳三の人物像を簡単に織り交ぜながら紹介していきたいと思います。

新選組の結成

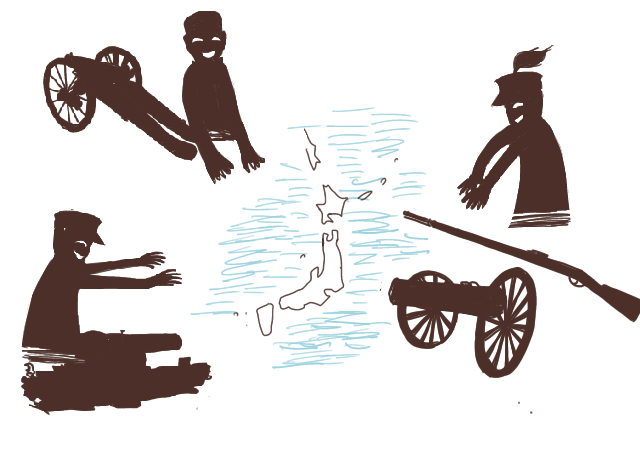

鎖国政策を続けていた江戸幕府でしたが、1853年に浦賀沖にアメリカのペリーが来航して開国を迫ってきました。渋々上陸を認めた幕府にはアメリカ合衆国大統領国書が手渡され、その翌年日米和親条約が締結される事となりました。

日本では、黒船来航以降~大政奉還までの期間を幕末と定義しています。

黒船来航以降、力づくで日本で開国を迫ってきた相手に対して言う通りに開国すべきか外国人を排除すべきかの情勢が渦巻く不安定な時代が訪れます。

※「開国すべき」と考えた人々を開国派、「外国人を排除すべき」とした人々を攘夷派と呼んでいます

京都には諸外国に対して弱腰な姿勢をしている幕府に対して異を唱えるものも多く、倒幕思想や外国人を打ち払う攘夷思想を持つ脱藩浪士が溢れるようになりました。そのため、従来京都の治安を守る京都所司代と町奉行だけでは対応が困難になっていきました。

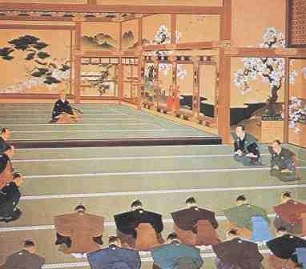

そこで当時の14代将軍・徳川家茂は、京都まで上洛し朝廷との話をすることに…

この上洛に伴う将軍護衛のたの浪士組を1862年に募集したところ、近藤勇をはじめとした試衛館8人の若者が志願してきました。

近藤勇をはじめとする試衛館の8人はその足で京都へ向かいますが、浪士組の中に勤皇思想の人物がいることが発覚。その人物は、浪士組での活動の傍ら勤皇運動を行う予定だったそうです。

浪士組のトップと協議した末に江戸に戻ることを決定しますが、試衛館組と芹沢鴨が中心となり京都残留を主張します。京都残留組は壬生浪士組と名づけられ、京都壬生村の八木邸・前川邸を駐屯地として使用し活動することになりました。

この壬生浪士組の中心メンバーの近藤勇・土方歳三・芹沢鴨が隊士の募集を行い、合計36人の武士集団になりました。

結成当時の壬生浪士組は近藤勇・芹沢鴨・新見錦を局長として、そのうち芹沢鴨が筆頭局長として組織を運営しています。

隊士が増えたことで【京都守護職】の会津藩主・松平容保の庇護下に置かれ、壬生浪士組は京都の市中警護や不逞浪士の取り締まりを任されました。そして、壬生浪士組改め新選組と改名し局長に近藤勇が就いたのでした。

新選組局長・近藤勇

1834年に武蔵国多摩郡上石原村で生まれ、百姓の家系で幼名を『勝五郎』と言いました。

百姓とは言え、石高は中流クラスで比較的裕福な家であったと言います。

この多摩地域が幕府直轄地であった事から、農民たちも自然に「幕府の為に戦い将軍様を守る」と言う意識が強く育ったそうです。そのうえ、剣術を学べる天然理真流の試衛館もありました。

1848年に勝五郎は試衛館に入門しめきめきと剣術を上達させ、道場主の近藤周助に認められています。1849年には免許皆伝をし周助に養子入りし、現在も知られている近藤勇を名乗るようになりました。

近藤勇は口が大きかったことから、拳を丸ごと口の中に入れるという特技を持っていたと言われています。近藤の尊敬していた加藤清正が同じ特技を持っていたことから習得したそうです。

新選組と池田屋事件

新選組の名前を世間に轟かせたのが池田谷事件でした。

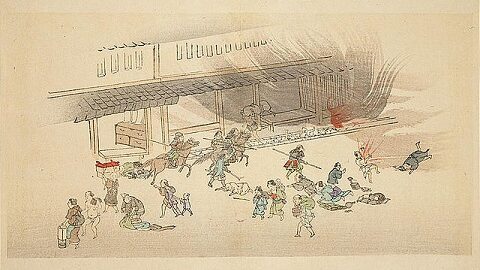

池田事件とは...1864年に京都の放火と松平容保の暗殺計画を立てていた尊王攘夷派が潜伏していた池田屋に新選組が襲撃した事件です。この討ち入りを実行したのが、試衛館の近藤勇・沖田総司・永倉新八・藤堂平助などでした。

多くの不逞浪士たちを討ち取りましたが、新選組方も重症を負っており、沖田総司は戦闘中に喀血して戦線離脱。永倉新八は親指を切る重傷、藤堂平助も額を切る大けがを負いました。

多くの傷者を出しながらも池田屋事件によって新選組は広く世に知られるようになり、京都の放火や一橋慶喜の暗殺を未然に防いだことは江戸幕府から大きな評価を受けたのです。

新撰組と戊辰戦争

1867年10月14日、15代将軍・徳川慶喜が朝廷に政権を返す大政奉還を行いました。

10月24日には将軍職を返上し、12月9日には公家・岩倉具視や薩摩藩士・大久保利通の働きかけで王政復古の大号令を発令します。

この出来事で260年以上続いた江戸幕府は幕を閉じました。

政権を朝廷に返した江戸幕府ですが、実際の政権運営は朝廷から委任されていたままでした。このような状態は、討幕派の薩摩藩や長州藩は納得がいくわけがありません。

また、会津藩や桑名藩・紀州藩からは、政権を朝廷に返した事への反発が強くなりました。

徳川慶喜は、これら佐幕派の藩による軍を結成し1868年に戊辰戦争を開始。以降、約1年半の間に国内では、新政府軍と旧幕府軍による内乱がはじまります。

この戊辰戦争の初戦である鳥羽・伏見の戦いで新選組が参戦します。

新選組は政権奪取の戦いに意気揚々と参戦しますが、新政府軍は錦の御旗を掲げており、新政府軍が正式な朝廷の軍であり敵対する新選組を含む旧幕府軍は完全な朝敵となってしまいました。

新政府軍はイギリスから輸入した最新鋭の銃や大砲を使用し、幕府軍に攻撃を続けました。旧幕府軍は旧式の武器火薬類しか持たないために太刀打ちが出来ず、鳥羽・伏見の戦いでは大敗します。

しかし、戦線は京都から江戸・東北・北海道まで続いていきました。

新選組は旧幕府から命じられ甲陽鎮撫隊と改名し、元局長・近藤勇は江戸で新政府軍と善戦していましたが、板橋宿で新政府軍に捕縛され1868年に斬首されました。

一番隊隊長・沖田総司は1867年以降は体調の悪化を理由に活躍の話はなく、近藤勇の後を追うように病没しました。

一方で、新選組副長・土方歳三は新政府軍との戦いを続けており、北海道函館へと戦線を伸ばし続けていました。しかし、1869年5月11日に戊辰戦争最後の戦い【函館五稜郭防衛線】で戦死します。

土方の遺体は首を取られないように埋葬され、今なおその場所はわかっておりません。

簡単ではありますが、こうして激動の幕末期を生き抜いた新選組も終わりを迎えました。

新選組【鬼の副長】土方歳三

土方歳三は、1835年に武蔵国多摩郡石田村に生まれました。

お大尽と呼ばれる豪農の一族に生まれた歳三は、10人兄弟の末っ子で父は生まれる前に母は6歳の時に亡くなっています。

後に新選組の鬼の副長と呼ばれるようになるのですが、そこからは想像できないほどやんちゃな逸話を若い時に残しています。

14歳~17歳ころまで歳三は奉公に出ていたようで、その奉公先の呉服屋の女性と問題を起こし解雇になったり上司に暴力を加えて解雇になったりしているそうです。

しかし、記録には奉公にはいったようですが、それが呉服屋かどうかは確認が取れないことからこの逸話は信ぴょう性が低いようです。

その後、歳三は実家秘伝の【石田散薬】を行商しながら、各地の剣術道場で腕を磨いていくことにしました。

時がたち土方歳三の姉の夫・佐藤彦五郎が試衛館に所属すると自宅に道場を設けるようになります。その道場に剣術指南に来ていたのが近藤勇。武士になり将軍家を守りたいと言う気持ちがお互いに一致し、土方と近藤は義兄弟の契りを結んだのでした。

1859年に土方は天然理心流に正式に入門。後の新選組一番隊長の沖田総司に出会ったのもこの頃だったと言います。

土方歳三の趣味は俳句

喧嘩っ早く荒っぽい性格と言われていた土方歳三は、一方で俳人であった父・土方義徳や兄の影響で俳句の趣味がありました。

京都に迎えう前に詠んだ句が…

- 「さしむかふ 心は清き 水かがみ」

- 「梅の花 一輪咲いても 梅はうめ」

この二つの句からは、乱暴者のイメージが浮かばな程の純粋な好青年が書いた句と思えるのは私だけでしょうか??

これらの句は【豊玉発句集】にまとめられ、現在は東京都日野市にある【土方歳三資料館】におさめられています。

この記事では、近藤勇と土方歳三の人物像をサラッと紹介しましたが、後に人物伝としてほかの隊士たちを書いていきたいと思います。

新選組が今も歴史ファンの皆さんを夢中にさせるのは、純粋でまっすぐな隊士たちが命をかけて将軍を守ろうとする姿に胸を打たれたからかもしれませんね。