ヤマト政権下で基盤となった氏姓制度とは?

少々わかりにくい氏姓制度ですが、ヤマト政権下における内政の基盤にもなりますので詳しく説明していきます。

氏姓制度はヤマト政権の豪族の身分秩序の事です。

この氏姓制度を基盤として、支配の仕組みや政治制度が構成されていました。

まず、氏・姓と聞くと「氏名」「姓名」のイメージが先行しますが、まずは忘れてください。簡単に言ってしまうと氏姓制度とは古墳時代における身分秩序のことを指しています。

氏姓制度とは??

ヤマト政権は、機内を中心として形成された大王(後の天皇)を頂点として豪族らによる連合組織と考えられています。このヤマト政権が作り上げた身分制度の仕組みが氏姓制度と呼ばれています。

現在でも「氏」や「姓」は、名字で使用されますが、ヤマト政権下の氏姓はそれとは違う意を持っています。簡単に言うと「氏」は血族グループの名称で、「姓」は大王から氏に与えられた称号と押さえておけば良いでしょう。

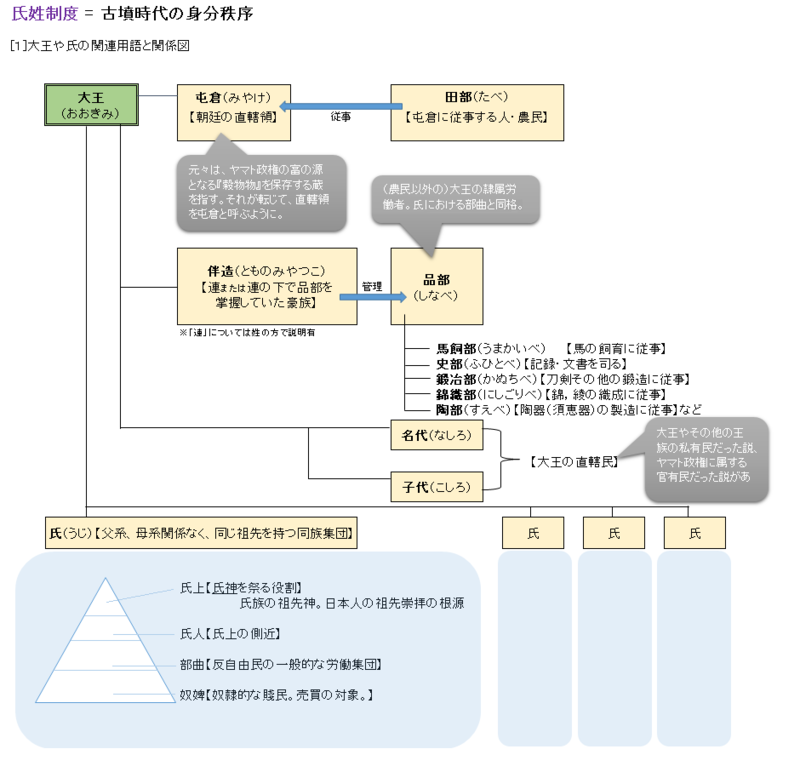

以下でおおまかな図を作成したので、参考にしてみてください。

氏姓制度関係図

※地方豪族の大和政権への服属が進むと地方の人民も田部として徴収されるようになるが、その際ヤマト政権は田令(たつかい)を派遣している

氏【うじ】とは?

基本的には「同じ祖先を持つ同族集団」である氏単位で政権の職務を担当します。

なお豪族と呼ばれる人々は、田荘(たどころ)と呼ばれる私有地(部曲は田荘でも働きます)や財産、私兵を持ち、一定の地域を支配しているような一族のことです。

「氏」の種類には、平群氏・巨勢氏・蘇我氏などの「地名」に由来するものや大伴氏・物部氏・土師氏・中臣氏などの「職業・職能名」に由来するものがありました。

ヤマト政権は、こうした豪族たちに、以下で説明する臣・連・君・直・造・首・史などの「姓(かばね)」を与えました。

姓【かばね】とは??

「姓」は、ヤマト政権内での豪族の地位をあらわす称号です。

発祥の経緯は不明ですが、神話にも出て来る「○○ヒコ」「○○ヒメ」「○○ヌシ」などが姓の原型だと考えられているものです。これを制度化したのが4世紀頃にいたとされる(実在性は疑問視)第13代成務天皇です。

- 国造(くにのみやつこ)…地方を治める官職、または官職についた人物。軍事権、裁判権などを持つ。

- 県主(あがたぬし)…古墳時代初期3~4世紀にはすでに成立されたとされる。ヤマト政権の直轄する行政区分、県の首長で政権に対する忠誠度高い。

- ワケ(別、和気、和希、和介、委居、獲居)…4世紀前後、ヤマト皇族から別れ地方に領地を得た者、およびその一族。

⇒5世紀前半の第19代允恭天皇の氏姓制度改革により君や臣の姓に変更 - 稲置(いなぎ)…県主より立場の弱い地方官の名称。名前の通り稲殻収納を取り扱った。

これらが5~6世紀、氏姓制度として本格的に発展することになり、ヤマト政権に服属した証として臣や連といった称号(つまりは姓) を与えることになりました。地位や職能、後から服属したか否かが分かるようになっています。

臣は畿内の有力豪族に与えられ、その代表者が大臣で政治の中枢を担いました。元々地域の支配者だった者達の称号で、代表的なのが葛城・蘇我・平群などです。

連は大王に古くから職業・職能をもって仕えた豪族達に与えられ、連の代表大連は大臣と共に大王の下で政治を担当しました。代表的なのが、大伴(地方から出仕したトモ(※品部)の管理)・物部(武器・祭器の管理)・中臣(神事担当)です。

※品部とは、大王の隷属労働者の事。上の画像参照。

また、吉備・出雲などの地方の有力豪族(ヤマト政権への協力度が高い豪族)には直を、低い者には君という姓を与えています。

氏姓制度を基盤とした支配機構

氏姓制度=身分の秩序というのを踏まえた上で政治的な支配のしくみとの関係を押さえると理解しやすくなります。

政治には、軍事や経済・徴税といった国政レベルと、地方支配があります。

国政については、大王のもとで大臣・大連が担当しました。

これらは、臣・連の姓をもつ豪族(氏)のうち、もっとも力のある豪族の氏上が任命された地位で、いわば当時の最高の官職と考えればいいでしょう。

もうひとつ紛らわしいのは【伴造(とものみやつこ)】でしょうか?

大伴氏や物部氏のような職業・職能をもって大王に仕えた豪族(氏)は、それぞれの職業・職能に従事する集団から構成されています。この集団を伴といい伴のリーダーを伴造というのです。

つまり連は伴造に与えられた姓であり、連の姓をもつ氏(の長)はヤマト政権の政治機構の中では伴造という地位をもちました。

ま と め

- 「氏」…血縁関係によってまとまった豪族の一族。

- 「姓」…氏にひとつずつ与えられた身分や地位を示す称号。

氏姓制度の目的

3世紀後半ごろ、畿内(山城・大和・河内・和泉・摂津)を中心とする有力豪族の連合政権、ヤマト政権が成立しました。その豪族たちの中で最も大きな権力をもつ大王を中心に、地方の豪族たちを吸収します。

5世紀頃には勢力範囲を九州中部~東北地方南部まで広げました。

多くの豪族たちが集まり、巨大になったヤマト政権をまとめるために導入した支配制度が氏姓制度なのです。構成する豪族たちの身分を与え上下関係を作ることによって支配しやすい体制を作りました。

氏姓制度の廃止

この氏姓制度は、645年の乙巳の変(いっしのへん)をきっかけに新政権が誕生し支配体制が変わったことで、機能しなくなりました。

翌646年には新しく即位した孝徳天皇が新たな政治方針を示した改新の詔を発布。天皇に権力を集中させた中央集権国家を目指すことになりました。

この政治改革が大化の改新と呼ばれています。

この大化の改新により、これまでの土地や人民を所有する豪族たちが集まってできた連合政権~天皇に権力を集中させた中央集権国家へと支配体制が変わります。それぞれ支配者がいる小さな国の連合体から一人の天皇(大王)が支配する体制へと変わっていったのです。

支配体制が変わるとルールが変わるのは当然のことで、氏姓制度で、豪族たちがそれぞれ所有していた田荘(土地)や部曲(人民)は、新たに公地公民制を導入したことですべて天皇のものになりました。

同時に、政権内の役職も一新し連合政権の中心を担っていた大臣(おおおみ)、大連(おおむらじ)の代わりに、左大臣、右大臣を新設します。この初代左大臣には、阿倍内麻呂(あべのうちのまろ)、右大臣には蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらやまだのいしかわまろ)が就きました。

八色の姓の導入

ほとんど機能しなくなっていた氏姓制度を再編したのが天武天皇でした。

天武天皇は、天智天皇(中大兄皇子)の弟で、天智天皇の息子である大友皇子との皇位継承争い「壬申の乱」に勝利した人物です。

天皇の中心の中央集権国家に変わった事で、豪族たちの身分の序列がくずれていたため、八色の姓(やくさのかばね)という制度を導入し、8つの姓で豪族の身分を新たに作り直しました。

詳しくはこちらに書いてますので参考にしてください。

このような血族関係を重視した氏姓制度は、大化の改新後に違う身分秩序が制定されることにより変化しますが、上に出た官職名などがそのまま残っている場合もありますので、大体どんなものか把握しておいた方が良いかと思います。