【図表で比較】旧石器時代と新石器時代、縄文時代や弥生時代の違いは何?

縄文時代は歴史区分で言うと【磨製石器を使う】という要素から新石器時代に相当するのですが、同じく新石器時代の要素である【農耕・牧畜を主体とする】部分には当てはまりません。

※縄文時代は農耕・牧畜が社会の主体だったとは言えませんが、クリやクルミなどの樹木資源を管理していた可能性は指摘されています。

『旧石器時代と縄文時代と新石器時代の違い』は後述します

そうした事から、縄文時代は歴史区分でも異なる要素を含んでいます。そうした事情も踏まえて日本史の中では旧石器時代と縄文時代に分けられていました。

世界史でいう新石器時代の要素である「農耕が社会基盤になる」弥生時代が新石器時代の特徴により近いものとなっています。が、途中から金属器の使用が始まるため、弥生時代=新石器時代とも言い切れません。

そんな感じで、旧石器時代と弥生時代では時間も数万年も離れており文化も食糧事情も全く異なります。

この記事では旧石器時代、縄文時代、弥生時代がどんなものか分かりやすくまとめてみたので、参考にしてもらえれば幸いです。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代の時期について

旧石器時代は人類が日本に来た頃~1万6000年前まで、縄文時代は約1万5000年前から2300年前を指していると言われていましたが、ここに来て「もっと前から縄文時代は始まっていたのでは?」説が浮上してきました。

地域差はありますが「およそ 1万6500年前(紀元でいうと紀元前145世紀)から始まり水稲農耕社会が本格的になった弥生時代が始まる3000年前(紀元前10世紀)までの約1万3000年の期間だったのでは?」という説が出てきたのです。

この頃の日本には文字もなく、出土した土器や石器などから年代を測定したうえで【どんな生活が営まれていたか】【どんな出来事が起こったか】を考察していくことによって縄文時代と呼ばれる時代の括りができています。

古ければ古いほど様々な説や時期に幅が出てくるのはそんな理由で、口伝だけで伝えるには少々時が長すぎるわけです。

一部では文字があったという説もありますが、証拠は見つかっておらず信憑性に欠けています。

ちなみに「1万6500年前から縄文時代が始まった説」が出てきたのは、AMS(炭素14年代測定法)という割と最近広まった過去にあった出来事の年代を測定する手法が確立したためです。

AMSの手法が信頼される前は「1万2千年前」が縄文時代の始まりの通説でしたが、現在は青森県津軽半島にある 「大平山元遺跡」で出土した土器片が1万6500年前の物だった可能性が指摘されたことから縄文時代の始まりが早まったことになります。

縄文時代が終わると完全な新石器時代に突入。新石器時代とは石器時代の最後の時代を指し、日本では弥生時代と呼ばれている時代がそれに相当します。弥生時代は紀元前10世紀~紀元後3世紀ごろの時代を指しています。

※従来は紀元前3世紀頃開始とされていましたが、弥生時代に関してもAMS法で紀元前10世紀頃まで遡る見方が有力になっています。

【図表】旧石器時代と新石器時代の違い

先述した通り、縄文時代は無理やり当てはめると世界史区分でいう新石器時代に当てはまります。

この旧石器時代と新石器時代の違いは、狩猟の際に使っている武器(石器)の造りの違いにあります。

| 使用された石器 | 食糧獲得手段 | |

|---|---|---|

| 旧石器時代 | 打製石器 | 狩猟採集主体 |

| 新石器時代 | 磨製石器 | 農耕牧畜主体 |

打製石器・磨製石器は順に『打ち付けて作った石器』『磨いて作った石器』のこと。

人類が最初に作ったとされる道具が打製石器で、石斧やナイフ形の石器、尖頭器などを狩りや採取に使用していました。

一方の磨製石器ですが、縄文時代以降に登場した石器で打製石器に研磨作業を加えて形を整え、従来の打製石器よりも切れ味を良くしたものです。旧石器時代にも打製石器の一部を磨いているものが見つかっていますが、本格的に磨きをかけて作られた石器が登場するのは縄文時代以降と言われています。

磨製石器を取り入れていた縄文時代でも打製石器は継続して使われていました。

磨製石器は打製石器に比べると凹凸が少なく、スムーズに抜き取ることができるため、劣化が抑えられ繰り返し使うことに向いていたとされています。

打製石器に比べて作るのに時間がかかりますが、これは時間が確保できるようになったためとも言えます。狩猟だけに頼らずとも食糧を確保することができるようになったのです。

旧石器時代から縄文時代への変化

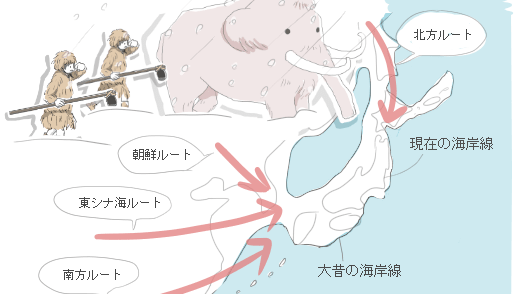

旧石器時代から縄文時代に移行する際、気温が上昇し海岸線もそれまでとは違ったものになりました。そして、食糧事情もそれまでと変わってきます。

旧石器時代にメインとなっていた「狩猟による食糧獲得」から「採集メインの食糧獲得」へと変化しました。特に、東北地方では温暖な気候と豊富な森林資源(=食糧)があることから栄えていたようです。

食料獲得事情はなぜ変化したのか?

『ベルクマンの法則』(外部サイト)をご存知でしょうか?

『似たような種の動物は寒い場所ほど大きくなる』という法則です。

寒い旧石器時代に狩ることの出来た動物も、暖かくなり植生の変化で減少・減少し、小さな動物を狩らざるを得なくなりました。

このような環境の変化により食糧事情が変わると、それまで食べてきた食べ物以外も食べないと餓死してしまいます。そこで環境を打破するために、縄文人は採集という手段で食糧を確保するようになっていきます。

また一部地域では「栽培にも手を出していたのでは?」説が出て来るようになっており、実際に有力な説となってきているようです。

生活の変化

狩猟メインの生活から採集メインへと変わることで生活にも変化が起こりました。定住生活とそれに伴う日用品が発達します。この日用品の一つが「縄文土器」で食料の煮炊きなどに使われていました。

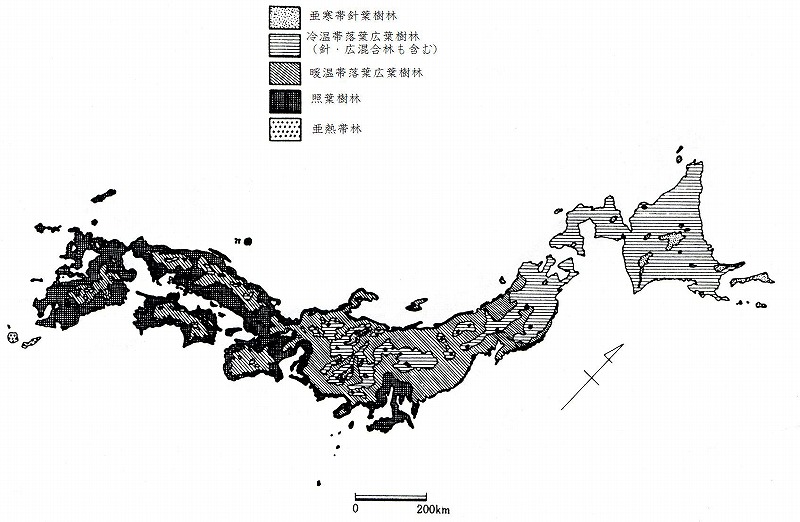

なお、縄文時代の植物分布図は以下の通りです。

縄文時代前期(6000年前頃)の日本列島の植生図と古地理 より

小さな獣を狩っていただけの時は大規模な集団生活が重荷になることもあったでしょうが、狩り以外の食糧獲得手段を得たことで状況が変わります。

- 獣に襲われる確率を減らしたい

- 煮炊きするための土器をつくる時間を確保したい

- 時間はかかるけど性能の良い武器が欲しい

こういった面を考慮すると、集団での生活の方が無難だと推測できますね。

ただし、そこら中に洞穴が都合よくあるわけでもないため集団生活を営むだけの住居を確保する必要が出てくるようになって暫くすると竪穴式住居が普及するようになりました。

そうした集団で住んでた大規模な集落が三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき/青森県)などとなっています。

縄文時代から弥生時代への変化

非常に長い期間の縄文時代は気候変動にも悩まされました。後半になると寒冷化が進むと植生の変化が起こり、縄文時代に栄えていた北東北や北海道でそれまで採れていた食物の数が減ってきてしまいます。次第に最盛地は南へ南へと移動しました。

日本列島の中でも暖かい場所といえば西の方になります。西側の方というと中国や朝鮮半島と非常に近い地域です。

特に中国は日本が縄文時代中期にあたる紀元前17世紀頃には文字が使われ、青銅器文化の最盛期となった殷(商)と呼ばれる国が誕生するなど非常に先進的な地域でした。

栄えた場所が西に向かえば向かうほど、そうした先進地域との接触確率が増えていきます。実際に弥生時代に移行したのは先進地域からの技術が入り込んだ九州や山陰地方で早く進みました。

薄くて丈夫な土器・弥生土器や稲作文化などを取り入れていくこととなったのでした。

【図表】旧石器時代、縄文時代、弥生時代の違いとは?

旧石器時代、縄文時代、弥生時代は非常に長い期間に渡り、もちろん紆余曲折がありました。土器や住居などだけではなく、気候も変わっています。旧石器時代から縄文時代に移行する際には温暖化、縄文時代から弥生時代に移行する際には寒冷化といった具合です。

上でも触れましたが、気候変動は環境に適応するために様々な工夫を生み出すことになりました。

縄文時代の気候変動については下の記事に詳細。

その工夫が旧石器時代から縄文時代へと移行するのと同時に見つかった土器。縄文時代に入る前の旧石器時代との差は、この土器にあります。

この土器は各時代区分で使われるほど重要なものでした。縄文時代は便宜的に6つの時代に区分されますが、その区分の判断基準に土器の種類が用いられ、さらに縄文時代と弥生時代の区分にも土器の違いが用いられています。

日本史の区分のうち、最初の3つ「旧石器」「縄文」「弥生」時代の区分は全てこの土器が基準になっていると言って良いでしょう。

| 旧石器時代 | 人類が日本列島に来た頃〜1万6500年前 | ・土器がない時代、且つ打製石器が使用された ・狩猟メイン、採集社会 |

| 縄文時代 | 約1万6500年前〜3000年前頃 | ・縄文土器を使用 ・狩猟採集メイン時々栽培 |

| 弥生時代 | 紀元前10世紀前?or紀元前5〜4世紀ごろ | ・弥生土器を使用 ・農耕牧畜メイン+狩猟採集 |

もう少し詳しい其々の違いは下の記事を参照にしてください。

なお、撚り紐(綱引きの縄をイメージしてください)を土器の表面に当てたり転がしたりして作った文様が多く見られたことから縄文土器という名前が付けられ、その土器の名前から縄文時代という名前が付けられており、弥生土器は東京府弥生町という場所で出土したことが由来となっています。

※2026年1月7日記事更新