ペルシア戦争とポリスの変化

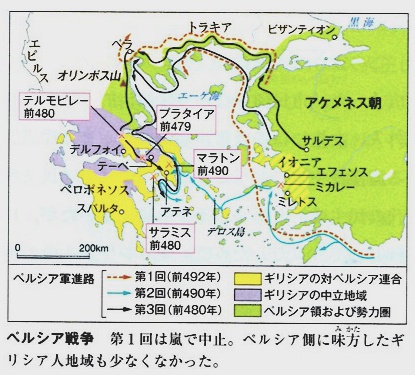

紀元前500年から始まった50年近く続いたペルシア戦争。ギリシアの対ペルシア同盟とアケメネス朝ペルシアの戦いです。

ギリシアにとっては、独立と自由を勝ち取った戦いとして深い自信となりました。一方でギリシア内部の対立が激化するキッカケとなる戦争でもあります。

今回はそんなペルシア戦争についてまとめていきます。

ペルシア戦争の前に当時の状況を確認しよう

はじめにアケメネス朝ペルシアとギリシアの位置関係と簡単な状況から確認です。

詳説世界史B(山川出版社)より

【アケメネス朝ペルシア(以下、ペルシア)】

紀元前6世紀半ばに建国され、三代目のダイオレス一世の治世。内政を整え、地中海貿易の要のフェニキア人や砂漠での交易の中心であったアラム人の活動を保護。

【ギリシアのポリス】

■アテナイ:地中海に面した地理的優位を活かして交易でギリシア経済圏で優位な立場に立つようになり、民主政が成立しつつあった。

■スパルタ:内陸部に位置する農業国。奴隷を使って農業を行っていたため、奴隷による反乱を最も警戒。そこでスパルタ市民は7歳から軍人としての教育を受け軍を統制、6世紀半ば頃は既にギリシア最強の陸軍国家として名を馳せるように。

ペルシアとアテナイ・スパルタの状況をまとめてみると・・・

ペルシアとアテナイには共通する『交易』というキーワードが出てきます。どちらも地中海やエーゲ海での交易を行っています。地中海やエーゲ海の島嶼にあるポリスもペルシアと利害が対立するのが何となく見えてきますね。

もちろんギリシア沿岸のポリスとペルシア間の制海権を巡る対立だけではありません。統一国家を持たないギリシアですから、ポリス間の利害対立も生まれる構造となっています。

一方のスパルタは、ペロポネソス半島の内陸国家で周囲を多くのポリスに囲まれています。6世紀半ばには周囲の脅威をある程度一掃してますが、あくまで『ある程度』。他の敵対したポリスに対抗するのに紀元前6世紀末、周辺ポリスと緩やかな軍事同盟(=ペロポネソス同盟)を結んでいます。

以上のような背景を頭の片隅に置いてペルシア戦争について見ていきましょう。

ペルシア戦争のキッカケ・イオニアの反乱って?

イオニア地方の諸都市は

- 元々ギリシアの植民都市だったポリスが由来(ギリシアのポリスとの繋がりが深い)

- ペルシア建国以前はリディア王国の支配下に置かれていた

- ペルシアによるリディア侵攻の際、キュロス2世からのリディア離反勧告を拒否してペルシアへ協力しなかった

ために侵攻され、ペルシア支配下に置かれることに。ペルシアからすると『信用ならない地方』というのがミレトスをはじめとするイオニア地方への印象だと思われます。

ペルシアによるイオニア支配

ペルシアによるイオニア支配は『僭主を置いて内政に干渉する』という方法を取っていました。自治は認められていますが、地中海貿易の要となる土地だけに何かと口出しされることの多かったのです。

そうした口出しを減らすには「信用を得るのが一番」と僭主は考えたのかもしれません。ミレトスがギリシアのポリス間で発生した制海権を巡る抗争や内乱に首を突っ込みました。

ところが、ミレトスはじめイオニアは巨額の戦費を突っ込んだにもかかわらず敗北。信用を得るどころかペルシア内の立ち位置もポリス自体もヤバい立場に追い込まれます。そこで目を付けたのがギリシア内で孤立しがちになったアテナイです。

アテナイの詳しい状況を見てみよう

アテナイは地中海貿易を中心とした交易国家ですが、当時は海賊が横行。海賊行為を黙認したアイギナというポリスとアイギナを保護するアルゴスというポリスとは敵対関係にありました。

また、経済圏で優位になりつつあったアテナイを警戒していたのがスパルタ。スパルタはペロポネソス半島内で盟主でしたから、必然的にペロポネソス同盟に属したようなポリスとの関係も悪い状況にあった訳です。

アテナイは四面楚歌の状況を打開しようとペルシアの総督に同盟を求めますが、総督がアテナイに突き付けたのはペルシアへの服属でした。

イオニアの反乱の結果は…??

ギリシアの一部ポリスによる支援もむなしく、イオニア地方の反乱は鎮圧されています。

イオニアの反乱では

- ペルシアは僭主制に限界を感じ、民主制を敷くようになる

- 反乱を支援したエーゲ海島嶼のポリスが苛烈な弾圧を受ける

ようになっています。

また、エーゲ海の島々が陥落して

- ギリシア本土が直接ペルシアからの脅威を受けるようになった

- その様子を見ていたアテナイと敵対していたポリスもペルシアへの危機感を募らせた

ため、ポリス間同士のイザコザは後回しにしてペルシア対策を優先させた方が良いという機運がアテナイ以外の地域で高まりはじめていったのでした。

ペルシア戦争の勃発

以上のような経緯からギリシアのポリス連合とペルシア間は険悪な事態に陥ることとなり、紀元前500年、反乱に手を貸したアテナイに対してペルシアが遠征軍を差し向けるまでに至ります。これがペルシア戦争のはじまりです。

ペルシア戦争の中でも重要な局面が

- マラトンの戦い

- サラミスの海戦

- プラタイアの戦い

です。それぞれ、どのような戦いだったのか見ていくことにしましょう。

マラトンの戦い

紀元前490年、アテナイの中でも経済的に豊かになった層が作り出した重装歩兵団が活躍。圧倒的に不利だったアテナイ側の戦力でペルシアを破った戦いです。

ちなみに、この喜ばしいニュースを伝えるべくマラトンからアテナイまでの約40㎞の距離を走りぬいたことから『マラソン』競技が生まれています。走りぬいた兵士はアテナイが勝ったことを伝えると力尽きて息を引き取りました。

こうして地元に伝わったアテナイ勝利の朗報は、アテナイだけでなくギリシア中に伝わり沸きに沸きました。

また、マラトンの戦いでの勝利によって、アテナイ内部では完全に独立派の意見が大勢を占めることになります。

サラミスの海戦

マラトンの戦い後もいくつかの戦闘を経たうえで起こった紀元前480年のサラミスの海戦。アテナイは元々地中海貿易に従事していたこともあって、船舶の技術はかなり先進的でした。

指揮官にも恵まれ、テミストクレスの指導によって海軍が充実した状態でペルシアとぶつかることに。ギリシア連合軍は彼の指揮の下でペルシア軍を大敗させます。

この海戦で使われたのが三弾櫂船と呼ばれる船です。

漕ぎ手が上中下3段に並んで腰かけ、いっせいにオールを動かす。高速のままへさきで敵船に体当たりし、沈没させる戦法であった

詳説世界史B(山川出版社)

プラタイアの戦い

サラミスの海戦後に起こった、紀元前479年の戦いです。サラミスの海戦と同様、ペルシア戦争の行く末を決定づけた戦いとも言われています。

これまで紹介した戦いの中ではイマイチ存在感を出せていないスパルタがプラタイアの戦いでギリシア最強の軍事国家としての真価を発揮しています。

35万(ペルシア)対 11万(ギリシア連合軍/うちスパルタ重装歩兵10000人、軽装歩兵35000人)の戦いでしたが、右翼のスパルタ軍だけで大半のペルシア兵を討ち取ったとも言われています。どんだけ強いんだ、スパルタ兵・・・

デロス同盟の締結

ペルシア戦争での攻防が一進一退する中、エーゲ海周辺の多くのポリスの間でアテナイを盟主としたデロス同盟が紀元前478年に結ばれています。ペルシアの復讐に備えての同盟でした。

その一方で

- サラミスの海戦である程度戦況が落ち着いている中、テミストクレスがアテナイ以外の船舶を密かに焼き払おうと計画していた

- スパルタの王族の一人で指揮官を務めた人物がペルシア国王の娘を娶る代わりに、ギリシアをペルシア支配下に服属させるといった内容の書状を送っていた

なんて話が複数出ているようにギリシアのポリス間も一枚岩ではありませんでした。内通の話は同盟国間から顰蹙を買い、アテナイ寄りの姿勢のポリスが増加。スパルタは急遽その王族を裁判にかける事態となっています。

ペルシア戦争の終結

局所的な戦いではペルシア側の勝利もあったのですが、ペルシア戦争全体で見た場合はギリシア側の勝利となっています。あれだけ強大なオリエントの専制的支配体制から独立と自由を守り切ったことでポリスは自信をつけました。

そんなギリシアのポリスですが、ペルシア戦争で中心的役割を果たしたアテナイの変化は非常に大きなものでした。先ほど挙げた三弾櫂船を使ったサラミスの海戦で無産市民の発言権が高まったことはお話しした通りです。ここではアテナイの変化とアテナイを取り巻く環境についてお話していきましょう。

アテナイにおける民主政の完成

この無産市民の発言権の高まりを背景に、紀元前5世紀半ばごろに将軍ペリクレスの指導の下でアテナイにおける民主政を完全なものにしています。

アテナイの民主政は現代の日本とは異なる直接民主政で、代議制ではないのが特徴です。アテナイ市民全員が政治参加するスタイルです。

政治参加してたら他の仕事はどうするの?という疑問が出てきますね。その疑問、アテナイでは奴隷制で解決させています。奴隷にそういった仕事を振り当てていたのです。

奴隷は参政権を持ちません。また、参政権を持たないと言えば、アテナイで生まれ育った女性や外国人居留者にも参政権はありませんでした。

この様なスタイルの民主政は、デロス同盟を結ぶ諸国に急速に広まっていきます。

アテナイを取り巻く環境の変化

アテナイがペルシア戦争で発展し、周囲から一目置かれるようになったのとは反対に、それ以外の地域はペルシアの脅威は取り除かれただけでアテナイ程の恩恵に与れませんでした。

特にペロポネソス同盟の盟主・スパルタはアテナイの勢力拡大に対して大きな危機感を抱くこととなります。これが後々大きな災いに発展していくのです。