中央集権体制の強化と各種改革について解説!<明治時代>

戊辰戦争に勝利した新政府は、その戦いの最中から既に新しい政権発足に向けた動きを活発化させていました。五か条の御誓文の公布や五榜の掲示で今後の基本方針を明らかにし、新たな官制を組織したり東京遷都したりと次々に新たな時代に向けた大変革を実行。その後も欧米列強の圧力に対抗すべく、中央集権体制を強化する政策を次々と打ち出します。

ここでは、そうした『新政府が行った政策にどんなものがあったのか』をまとめていきます。

版籍奉還と廃藩置県

新政府は戦争で勝利を収めると、旧幕府領や幕府に味方した諸藩の領地を没収・削減して直轄領として府や県とそれぞれに知事が置かれるようになりました。それ以外の地域は藩として大名が治めるという形で支配されています。

この段階で、日本にはかつての幕府直轄領に置かれた府と県に加えて藩が混在する形になりました。この状態のことを府藩県三治制と呼んでいます。

こうした封建的な藩による統治では「欧米列強に対抗できない」と考えた明治政府は天皇を中心とする中央集権体制を樹立する動きを開始。その目的のために政府は版籍奉還や廃藩置県を行ったのです。

版籍奉還とは

中央集権国家の確立のため、大久保利通と木戸孝允が中心となって1869年1月に行ったのが版籍奉還です。

薩長土肥の藩主がそろって版籍奉還を申し出て諸藩種の領地(=版)、領民(=籍)を天皇に返上しています。他の藩主たちも多くがそれに倣いました。同年6月には新政府がその申し出を認めると共に、版籍奉還を申し出ていない藩にも同様に奉還を命じます。

同時にそれまで藩主だった人物たちは知藩事に任じられます。彼らは石高に代わり家禄を支給されて藩政に臨みました。これまでの藩主は新政府の行政官吏のような立ち位置になったのです。

家禄は知藩事に限らず華族や元藩士に対して与えられた禄のこと。知藩事の場合は石高の10分の1に減っています。

ちなみに、王政復古の際に貢献した華族や士族に対して与えられた褒賞を賞典禄と言い、家禄と賞典禄を合わせて秩禄と呼んでいます。この支出が思った以上に大きく国家財政の総支出の約30%も占めたと言います。これは後々、新政府が解決しなければならない問題でした。

廃藩置県とは

版籍奉還は形式的、表面的には中央集権体制となりましたが、基本的に中身は藩主が旧藩領を治めるということで、あまり以前と変わりません。実質的な効果は大して上がりませんでした。

列強各国との差を痛感していた元藩主たちの中には、彼らに対抗するのに中央集権化に納得して版籍奉還を行った者もいたことでしょう(そうでなければ戊辰戦争はもう少し規模が大きくなっていたはずです)。

それなのに効果が出なければ次第に藩の対立や新政府への不満も増え始めて当然です。

庶民の間にも江戸時代と何ら変わらない新政府への不満の機運が高まり始め、各地で世直しの農民一揆が起こり始めたことで、新政府は新たな政策を実行しなければなりませんでした。

農民一揆や反政府運動が広がる中で知藩事の中には「第二次戊辰戦争が起こるやも」という認識が生まれつつありました。

そのため、諸藩では独自に軍制改革を行い始めています。中にはプロシアの兵制を取り入れた最新式の軍を取り入れた藩もあったそうです。

古今東西どこの国でもどの時代でもそうですが、国を治める際に軍事力が大きな力になります。地方で独自の軍事力を作り上げている以上、新政府も同様に軍をどうにかしなくてはいけません。薩摩・長州・土佐の三藩から1万の兵力を東京に集めて御親兵として中央の軍事力を固めていきます。

同時に江戸時代から力を持っていた雄藩である薩長土肥の実力者を参議に据え

- 木戸孝允:長州

- 西郷隆盛:薩摩

- 板垣退助:土佐

- 大隈重信:肥前

政府の強化も図りました。

そんな中で明治維新に大きな功績を残し『維新の三傑』として西郷隆盛や木戸孝允と共に名の上がる大久保利通らがひそかに廃藩置県の詔を発する計画を進めると、新政府の軍事力を背景に一挙に藩を廃止して県を設置。300以上あった府県は、区域ごとに統合・整理され3府72県にまで数を減らしました。

この時に知藩事は罷免されて東京に住まわせることを決め、中央政府から官吏を派遣して県知事(のちに県令に改称した時期も)もしくは府知事に任命しています。

こうして幕藩体制は終わりを遂げ、形式だけではなく実質的に政府が直接統治する形へと変貌を遂げたのでした。

官制改革

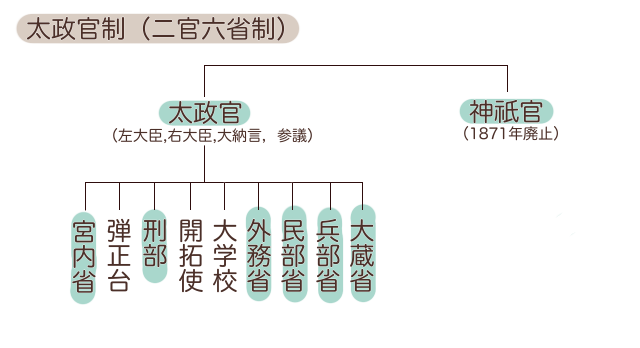

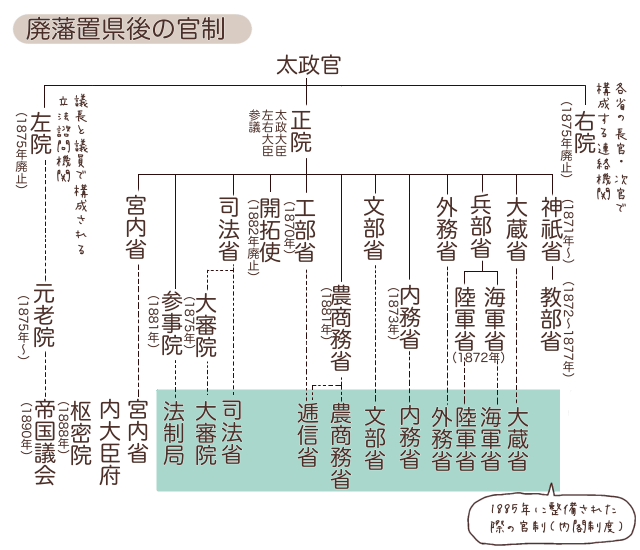

版籍奉還の直後の1869年に二官六省制と呼ばれる官制を取り入れて神祇・太政の二官を置いて祭政一致の形式がとられるような制度を作り上げていましたが、廃藩置県後に改めて制度に関する大改革が行われ、神祇官は廃止されました。

太政官は正院・左院・右院の三院制となり、正院には政治の最高機関として太政大臣・左右大臣・参議が置かれます。

左院は立法諮問機関とし、右院は各省の長官(卿/きょう)、次官(大輔/たいふ)で構成される連絡機関として機能しました。

この官制で偉い人たちは薩長土肥の実力者で固められ、公家出身者は三条実美、岩倉具視を除くとほぼ勢力を失います。こうした出身地に偏りのある政権は後に藩閥政治と呼ばれるようになっていきました。

なお、それぞれの省がどのような職務を扱っていたかは別記事でまとめていきます。

徴兵制度と警察制度の導入

さて、ここまで政治の枠組みをお話してきましたが、その政治の枠組みが作られていくのとほぼ同時進行のような形で一般庶民たちにも影響の出る制度が作り上げられていきます。それが徴兵制による近代的な軍隊を立ち上げること。

1872年に徴兵の詔が、翌年には徴兵令が公布されて士族や平民の身分に関係なく満20歳の男性が3年間の兵役に服する軍制が出来上がりました。

これまでいた御親兵は近衛兵となって天皇の警護に当たり、藩兵を解散させたうえで徴兵制を進めていきました。この方針を立案したのが大村益次郎で、彼の暗殺後は山形有朋によって進められています。

また、タイトルにもあるように同時期に導入されたのが警察制度です。

東京府には1871年に邏卒(らそつ)が置かれ、1873年に設立された内務省が殖産興業や地方行政と共に国内の治安維持を司ると、翌年にはその管轄の下で東京に警視庁が置かれました。

身分制度の改革

国内の制度を整える傍らで並行して行われていったのが封建的身分制度の撤廃です。詳しくは過去記事にも書かれていますので簡単にまとめると、これまで士農工商と呼ばれた人々を

- 大名・公家:華族

- 一般武士:士族

- 農工商:平民

に改めたのです。

『士農工商』という言葉は身分制度をあらわす言葉ではなく、現在では「すべての人々」のような意味で使われていたと認識されています。

ただし、「士」と「農工商」は明確に支配者層と被支配者層として分かれていたのも確かです。

1871年にはえた・非人の故障も廃止。身分・職業もすべての平民と同様にしています。そうした平民たちに対して四民平等の立場から苗字をつけることを公認したのもこの頃です。

逆に廃止されたのが士族となった武士たちの帯刀の禁止。廃刀令により身分的な特権を失いました。また、士族たちが失った特権は刀だけではありませんでした。先ほど触れた国家財政の大きな負担となっていた秩禄をどうするか問題のことです。

ただし、財政改革に関しても触れると記事が長くなりそうですので、別の機会に触れていこうと思います。