石田三成は有能で豊臣政権(秀吉)に対して実直で忠義に厚い人物だった。

以前、豊臣政権が短命だったのは、弟・秀長が早くに死んだからと記事にしたことがありましたが、秀長亡き後の政権を作り上げたのは間違いなく石田三成でしょう。

彼は政権を盤石にするために秀吉の政策を着々と実行してきます。九州平定や小田原征伐の兵站※を滞りなくやってのけたのは三成の手腕です。さらに朝鮮出兵では、兵站業務の他に撤退の手筈も行い、大軍を帰国させました。

兵站とは...

戦場の後方にあり、作戦に必要な物資の補給や整備・連絡する機関等を指しています。

太閤検地では秀吉から検地奉行として全国を駆け巡り土地の測定に当たりました。この太閤検地で三成は土地を図る基準のものさし『検地尺』を決めます。こうした三成の政治的活躍で、年貢の徴収が安定し豊臣政権の力は強大になりました。

いまでこそ全国統一の基準で物事を決めるのは当たり前ですが、戦国時代では革命的な事だったのです。

サラリーマン目線で理想の目線での人気の戦国大名は信長や家康だったりしますが、経営者目線でいくと石田三成が人気という事で理想の部下像だったりするようです。

そこで今回は石田三成について紹介して行こうと思います。

豊臣政権のシステム作りに尽力する

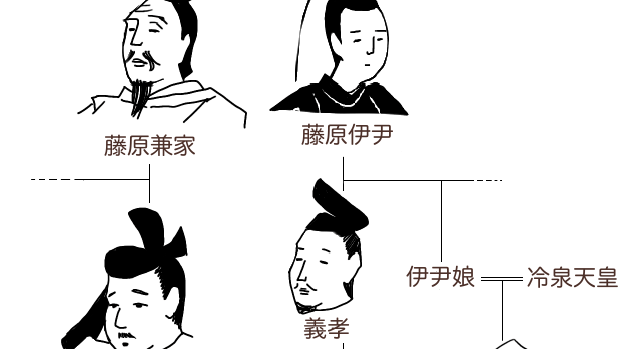

豊臣政権初期は千利休や豊臣秀長が政権の基盤作りを担っていましたが、秀長が亡くなると改めて政権を存続させるためのシステム作りをしなければならなくなりました。

そこで、五奉行制度を作り人間が替わってもその役割を任せれば良いシステムを作ります。その最初のひな型作りを石田三成に任せたのでした。そういった意味で、三成は非常に優秀な人材でした。

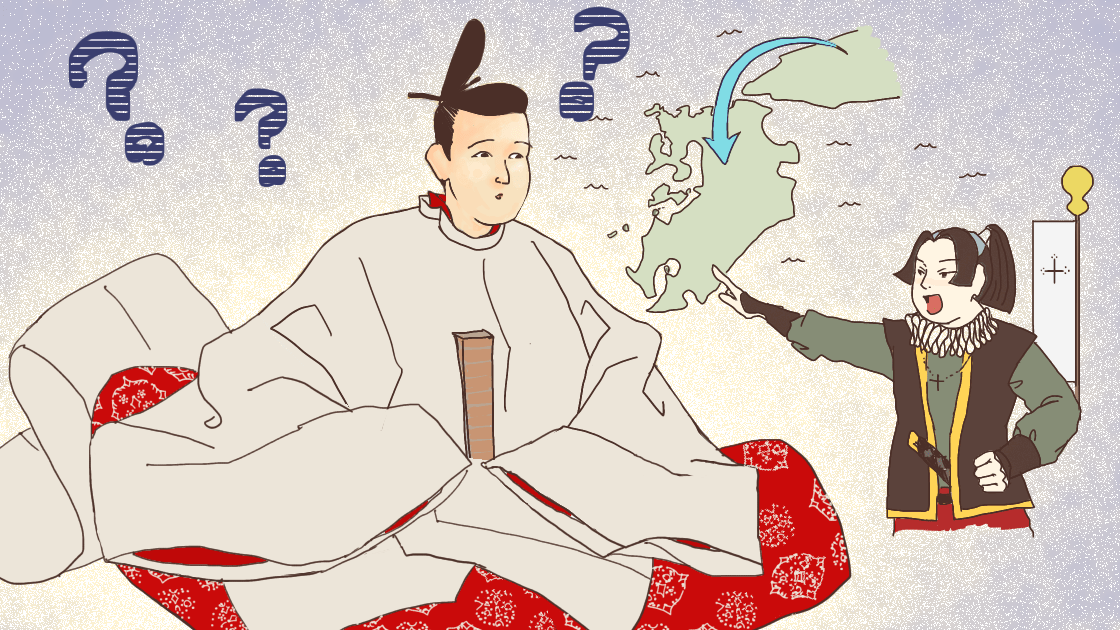

従来の京都中心のネットワークを三成は大坂に切り替え、南蛮貿易の拠点・堺を大坂につなぎ、そこから更に世界につなぐことに成功します。豊臣政権には直轄領がそれほどありませんが、海外貿易による富が凄まじく、金には全く不自由しなかったと言います。

そんな石田三成は、秀吉の下で天下統一が果たされ少し前から太閤検地の奉行として全国各地を回り、美濃や奥羽、越後、薩摩など全国各地の石高の測量を行いました。

この時、現場の検地奉行たちに【七カ条の誓い】と呼ばれる検地の方針を定めました。

- 謝礼をもらっても検地はきちんと行う

- 主君に対して失礼なことをしない

- 部下が謝礼をもらわないように取り計らう

- 自分が担当するエリアは迅速かつ丁寧に検地する

- 不心得者がいれば報告する

- 農民に乱暴な対応をしたり、威張ったりしない

- 村人が憎い者でも不公平な検地はしない

そうしたシステム作りの一方で、豊臣秀吉は天下統治を確実にするため九州平定や小田原討伐・欧州平定などを行っていきます。この時の石田三成は戦の武働きではなく物資の輸送や戦後処理を担いました。また、1588年に聚楽第に天皇を招く際の対応を一手に引き受けています。

以上のように豊臣政権では多様な任務を難なくこなし、政権に貢献していくのでした。

実直に領内運営を行った石田三成

石田三成は佐和山城を治めるようになると、近江で【石田三成の身に余るものは2つある島左近と佐和山城】と揶揄されています。実際の領国経営は善政を敷いており、佐和山の領民から慕われていたようです。

政策としては、十三ヶ条掟と九ヶ条掟と呼ばれる掟を定めて年貢計算に関する詳細な取り決めを行っています。その規定の中に【農民の皆さんが困った事があれば、直接三成に直訴してください】と定めていました。

また、三成は主君に仕えるべき奉公人の心構えを『奉公人は主君より受け取った金は、主君のために全て使うべきだ。残すやつは盗人。使いすぎて借金する奴は愚か者だ!』と述べています。

実際に関ヶ原の合戦後に佐和山城を占拠してみると、実に何もなく殺風景だったと言われています。秀吉子飼いの権力者だったことから「さぞかし貯めこんでいるだろう」と思われていたのですが、いざ攻めてみると何もなかったと…攻め入った侍大将が『三成は噂に違わずすごい奴だ』と感心したそうです。

三成を一番評価していたのは家康だった

豊臣政権下で石田三成を一番評価していたのは、関が原で戦った徳川家康でした。家康は『三成のような家臣がほしい』まで言っています。

徳川家康は秀吉が亡くなったら次の天下を狙ってくると警戒されていたので、政権内ではとても浮いた存在で嫌われていました。一方で石田三成も仕事はできるが性格自体に難があるために人望がありませんでした。

関が原の戦いで共に争ったことから非常に仲が悪いと思われますが、上杉討伐くらいまでは嫌われ者同士、仲が良かったようです。

そもそも家康が秀吉が亡くなったと聞いたのは三成からで、この時に『これからも豊臣家のために一緒に頑張りましょう』と三成と確認をしていました。しかし、家康が秀吉の遺言を破り暴走を始めた事から真面目な三成は家康と対立姿勢を見せていくのです。

関ヶ原の戦いは裏切りが無ければ勝っていた!?

明治初期に日本に派遣されていたドイツの参謀将校メッケルは関ヶ原の陣を見た際に、『西軍が勝っただろう』と述べました。しかし、実際には『東軍が勝った』と聞くとメッケルは納得しませんでした。

しかし、帝国陸軍の児玉源太郎が『裏切り者が現れたから敗れた』と聞くと納得したと言われています。

陣形だけを見ると西軍の配置は完璧であったようで、実際、小早川秀秋が裏切るまでは石田三成の軍は奮闘し、徳川勢は劣勢に立たされていました。

石田三成は後に、西軍を裏切る運命にある小早川秀秋の陣に2回も訪れ、彼に対し『のろしを上げたら家康の陣に攻撃してください』と頼んだとされています。もし小早川秀秋が実際に家康の陣に攻撃を仕掛けていたなら東軍の勝利はあり得なかったでしょうね。

石田三成は仕事はできるが嫌われ者!?

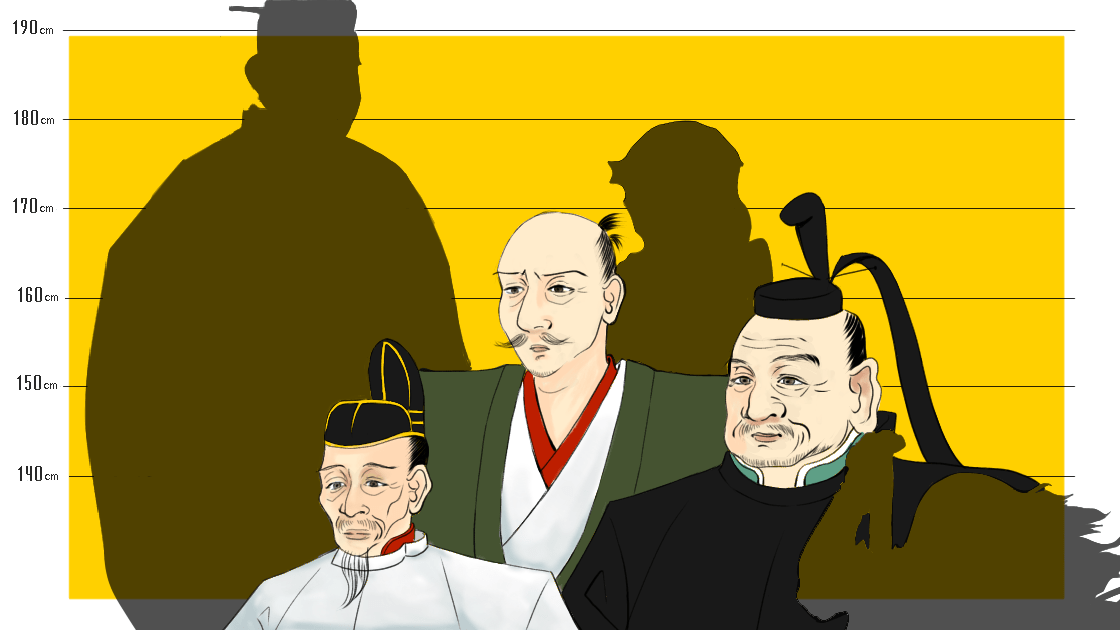

石田三成は戦上手ではありませんが官僚としては優秀でした。しかし、コミュ力が低い・融通の利かないお役人みたいな人柄だったようで人望があまりありません。

台風に見舞われ城が大きな被害を受けた時には、自分の担当奉行でもないのに三成は早朝に城の隅々まで回り、どれだけ損傷したか調べてすぐに手配をしました。その後、土木担当の奉行が昼ころ登城して秀吉に怒られたと言う逸話があります。

土木奉行からすれば『役割の違う三成が何を出すぎじゃね?』となり、こういう所から不信を買っていました。

嫌われ者でも親友はいた!?

そんな三成でも理解してくれる人もいたようで、大谷吉継などは真の友として三成を語れば吉継が出てくるほど深い仲だったと言われています。関が原を戦う時に『お前は人望が無いから家康とやってもやられからやめておけ』と本音のアドバイスをしたのも親友だからこそだったのでしょう。

西軍で最後まで奮戦したのメンバーを見てみると、島左近を初め大谷吉継など武士の鑑と言われるくらい真っすぐなメンツが多いような気がします。

一方で、西軍でありながら動かなかった人や東軍に付いたものは私利私欲で動いたメンバーだったのでしょう。実際に、家康もこれまでの経験から人間(武士)なんて自分の損得勘定で動くものだと分かったうえで味方に引き入れています。

関が原敗戦後は再戦を狙っていた

関ヶ原の戦いでは石田三成は敗れましたが自害はせず逃げて佐和山城を目指したと言います。これは当時の武士ではありえないすごい事です。三成は生きている限りまだ家康と戦えると信じて次の機会をうかがっていたのです。

この逃げっぷりは、南北朝時代の中先代の乱を起こした北条時行と同じ匂いを感じます。

しかし、自国の領民に見つかると逆に『自分を家康に突き出せ』と言ったそうです。これは、もし三成を匿うと殺させるのを知っていたことから彼なりの思いやりだったのだと思います。

これまでの石田三成の人生は、秀吉・豊臣家に対する忠誠心だけで行動していたが、最後の最後は領民を思い、彼らに捕縛され家康に引き渡されることを選びました。

組織を運営していくには『嫌われ役』や『汚れ役』を引き受けなければいけない人がいます。それを一手に引き受けだのが、石田三成だったのでしょう。秀吉に与えられた命令を忠実にこなせばこなすほど言いたくない事も言ったと思います。周囲から煙たがられて誤解を招きやすい立ち位置にもなりますよね。

そんな中でも付き合いのあった家康や島左近、大谷吉継などは深く付き合えばいい奴だと分かっていたのだと思います。

石田三成はとても真面目で不器用にしか生きられなかったように感じます。人付き合いも、人生も、戦も死ぬまでずっと豊臣秀吉を慕い秀吉のために生きようとして散り忠義を貫き通した立派な人生だったと思います。

※この記事は、9月18日のYahoo!ニュースエキスパートに掲載したものを再編集・加筆しています。Yahoo!ニュースエキスパート記事に飛ぶ