白河天皇って何をした人だったの?【平安時代末期】

第72代天皇の白河天皇は摂関家から完全に政治の実権を奪い院政を開始した天皇として知られています。院政とは上皇が天皇に代わり政治を行う政治形態のことです(ただし、言葉自体は後世に出来たもの)。

今回は、そんな院政を初めて本格的に敷いた白河天皇がどんな人だったのか?何をしたのか?まとめていこうと思います。

白河天皇(wikipedia)より引用

1053年7月(天喜元年6月19日)誕生

~ 1129年7月24日(大治4年7月7日)崩御(享年77歳)

在位:1073年1月18日(延久4年12月8日)

~ 1087年1月3日(応徳3年11月26日)

白河天皇の父・後三条天皇の生前の状況を見てみよう

<白河天皇の関連年表【~20歳】>

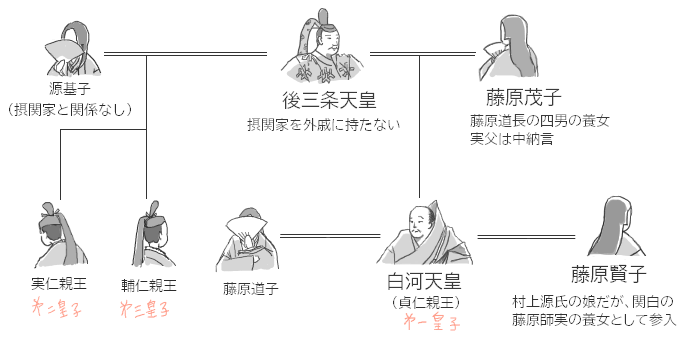

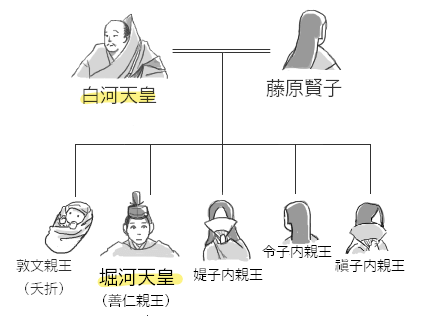

後三条天皇と藤原茂子(藤原北家の支流・閑院流出身)との間の第一皇子として誕生

貞仁親王の異母弟・実仁親王生まれる(母の姉妹は村上源氏出身者の妻で、彼女自身も三条源氏の系譜)

20歳で白河天皇として即位。わずか2歳の実仁親王が皇太弟に。

実仁親王の同母弟・輔仁親王生まれる

息子に譲位して院政を開こうとしたが、半年も経たずに崩御。実仁親王が即位した後は輔仁親王を皇太弟とするよう遺言

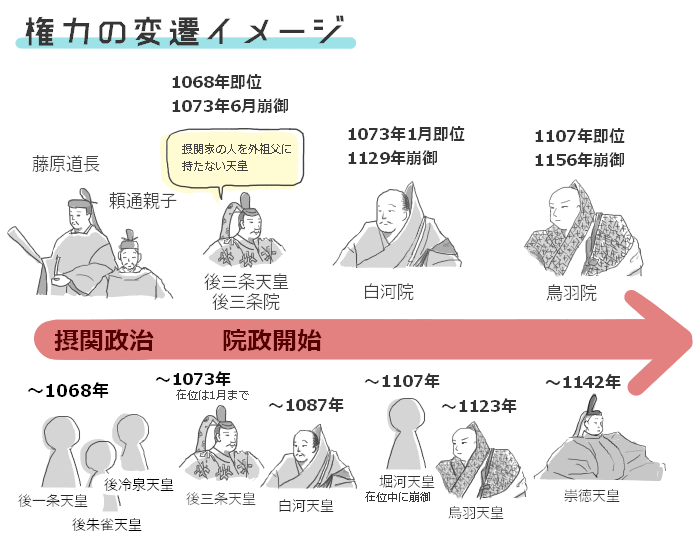

白河天皇の父に当たる後三条天皇の即位前に活躍した政治家と言えば藤原道長・頼通親子。摂関政治の全盛期でした。後三条天皇は摂関家に外戚を持たず、東宮時代は当時の関白・藤原頼通から冷遇されています。

そんな不遇な東宮の皇子だった貞仁親王は元服後にも妃はありませんでした。が、父の即位後は義理の従姉・藤原道子、後三条天皇の希望から藤原賢子が貞仁親王に入内しています。

賢子は後三条朝で右大臣をしていた村上源氏出身者の孫娘ですが、摂関家が養女として迎え入れたため “藤原”賢子 として入内しています。このような素性から、摂関家の顔も立てつつ村上源氏の勢力を強くしようとする意図が見えてきます。

そういった周囲の思惑とは裏腹に貞仁親王と賢子は夫婦仲は良好で、二男三女の子宝に恵まれました。

以前のような摂関政治ではなく、皇室主導の政治を目指していた後三条天皇ですから、摂関家と関係を持つ白河天皇はあくまで繋ぎと考えていたようです。

皇太弟の薨去と賢子の死がもたらした変化とは??

後三条上皇が崩御してから11年後、白河天皇の最愛の妻・賢子も28歳で崩御すると、その1年後には皇太弟まで薨去してしまいます。

賢子が亡くなった時の白河天皇は憔悴しきりだったそうです。本当に仲が良かったそうなので亡き賢子の忘れ形見に跡を継がせようとしたのも無理はありません。

後三条天皇の遺言によって摂関家との外戚関係のない第三皇子の輔仁親王を皇太弟にさせようと白河天皇らの祖母・陽明門院(後朱雀天皇の皇后)が動いていましたが、主な後見が陽明門院のみ。現天皇と摂関家がバックについている善仁親王(堀河天皇)を降ろすことはできませんでした。祖母の反対を押し切り賢子の忘れ形見の8歳の善仁親王を皇太子とし、同日に譲位したのです。

一方で白河法皇のプライベートは荒れまくり。賢子が亡くなってから正式な女御も妃も迎えず身分関係なく女性と関係を持ち、男性にまで手を出すまでになっています。その上で関係を持った女性や男性が近臣に加わるようにまでなっていました。

※院政だけで43年も政治の中心にいましたから、白河法皇の崩御後もこの近臣の関係者が白河法皇の息子や孫に仕えたり婚姻関係を結んだりして影響力を保ち続けることになります。

この信用のなさが孫と曾孫の仲を微妙なものにすることに。

堀河天皇崩御以降の白河天皇

白河法皇の子、堀河天皇と女御の間に後の鳥羽天皇が生まれた4年後。堀河天皇も若くして崩御すると、白河法皇の介入がますます強くなっていきました(というよりも強くならざるを得ませんでした)。

こうして白河院政が本格的になった頃。過去に後三条天皇から天皇になるよう言われていた親王を擁立する派閥が鳥羽天皇への暗殺未遂【永久の変】を起こすと白河法皇は完全に権力を掌握することになります。

白河天皇の関連年表

宗仁親王が5歳で鳥羽天皇として即位。忠実はまだ立場が弱いままだったため、白河院政が本格化

後三条院が天皇とするよう遺言のあった輔仁親王を擁立する勢力が鳥羽天皇暗殺未遂

→ 輔仁親王の皇位継承はなくなり権力を完全に掌握

後の崇徳天皇

崇徳天皇即位

白河法皇が権力を握って院政を敷くようになるまでの権力変遷のイメージが上の図です。下に描かれた方々が天皇ですが、実際に権力を持っていたのが上の方々でした。

院政を強固にするために行っていた事とは?

これまでの政治で主に活躍していたのは藤原氏などの摂関家を中心とした貴族達。これまでの長い年月の中で培ってきた力だけに一筋縄では崩せません。

そこで行ったのが新たな人員整備と財源確保でした。

人員整備として行ったこととは?

白河上皇は院近臣の重用と北面の武士という院直属の武力をおきました。

院政を行う上皇や法皇(治天の君)の側近やその集団を院近臣といい、天皇や上皇の血縁者、時に受領層(主に下級貴族が任命された)の愛人もその地位につけています。

治天の君が政治を行う役所は院庁(いんのちょう)と呼ばれ、院近臣たちは院司(いんし)という役人として院庁で働いて諸務をこなし、ここから上皇が直接命令を下す院宣や院庁を介して命令を下す院庁下文を出して政治を行いました。

北面の武士とは元々寺社の強訴を防ぐための動員された武士達でしたが、上皇の身辺警護や外出時などにもお供しています。ここに平氏や源氏も入ることになりました。

財源確保のためにしたこととは??

父・後三条天皇が延久の荘園整理令を公布していたのは有名ですが、白河天皇(上皇)も2度ほど出しています。

11世紀頃の日本では寄進系荘園(←不輸・不入の権利を持つ貴族や寺社が名前貸しして脱税、ただし農民は代わりに貴族などに支払いはする)が各地に広がり、国司の支配し国に税収を入れられる公領がごちゃごちゃになっていました。

これを改め明確にすることで成立が曖昧な荘園や規定から外れている荘園を没収。税が増えることで皇室の経済力は増し、逆に摂関家や有力寺社をはじめとする既得権益層は財源を削られることになったのでした。