近代産業の発展②【松方財政と企業勃興】

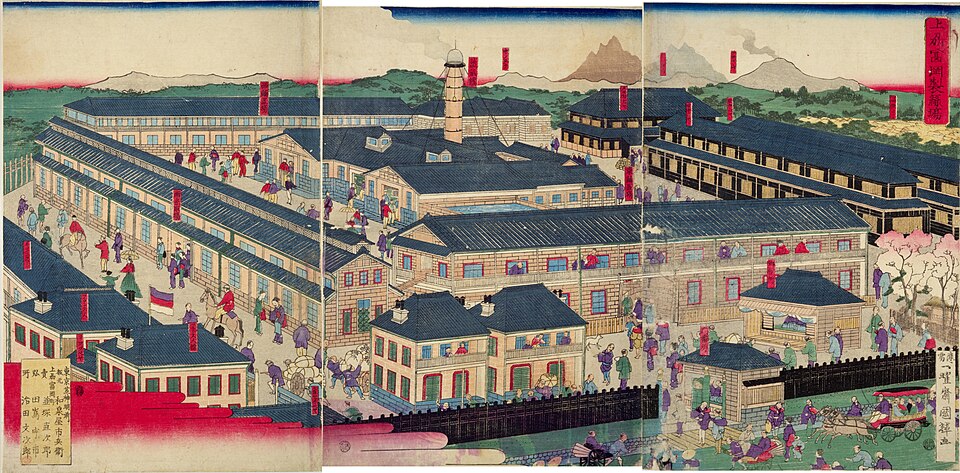

前編では、鉄道・郵便・電信や地租改正、国立銀行から日本銀行(1882)へ至る基盤整備、そして、官が見本を示すこととなった富岡製糸場の始動や内国勧業博の開催までの経緯をたどりました。

後編の今回は、松方財政による引き締めと官営の事業を民間へ移す流れ、日清戦争後の賠償金と貨幣法(1897)=金本位制による通貨安定を土台に、日本の産業革命がどのように本格化したのかを見ていこうと思います。

松方財政と官営払下げ――国家主導から民間主導へ

1870年代後半、日本は不換紙幣の増発(とくに西南戦争〈1877年〉の戦費)で物価が上がり、通貨の信認が揺らいでいました。

松方正義(蔵相・1881年〜)は、インフレ退治と財政再建を最優先課題とみなし、物価をいったん下げて通貨を引き締めるデフレ路線を採用します。併せて、中央銀行を創設して発券を一元化。国立銀行券の整理を進めて通貨の信用回復をはかりました(のちの金本位制〈1897年〉への基盤となります)。

この松方財政のもとで、政府は抱えていた工場・鉱山を順次(軍事事業や鉄道を除き)民間へ払い下げています(官営事業払下げ)。テストの役割を終えた官営事業を、民間経営へ移行したのです。

これを契機に三井・三菱・古河などの大資本が近代産業に本格参入し、いわゆる企業勃興が広がります。渋沢栄一は“合本主義”(多くの出資者で近代的な会社を運営する考え)を広め、鉄道・紡績・銀行など多方面で民間主導の産業化を後押しします。

中には、後に持株会社を核とするコンツェルン(財閥)へと発展していく企業集団も現れることに。

こうして主役が官から民へと確実に移っていきますが、急速な引き締めは米価下落や農村の困窮(松方騒動)という副作用も生みました。

日本で産業革命が本格化できた背景

さて、ここから先は機械技術を本格的に用いる工場制が日本で広がる段階...いわゆる日本の産業革命について語っていきましょう。

松方財政で通貨の引き締めと日本銀行(1882)の創設が進み、紙幣整理で物価は落ち着きを取り戻しました。しかし本格的に産業の構造を変える転機となったのは、日清戦争(1894–95)の勝利です。賠償金の流入で外貨・正貨準備が厚くなり、政府は金融制度を一段と整えることができました。

その要となったのが貨幣法(1897)による金本位制の採用です。これにより、円は金と結び付けられ、発券の信認が強化されました。

為替と物価の安定は金利の低下と長期資金の調達を促し、株式・社債市場にも人と資金が戻ることにつながります。こうして安定した通貨体制が出来上がると、社債発行や長期借入が促され、装置産業への大規模投資が可能となりました。

- 貨幣法(1897)で銀本位→金本位へ。日本銀行券の金兌換を原則とする体制になり、通貨の信認が強化された。

- 銀価格下落で不安定だった為替相場が、英ポンドなど金本位通貨に対して安定。輸入機械の調達や長期契約の価格決定が見通しやすくなった。

※1917年に一時金兌換停止。本稿の対象期は導入直後の効果に焦点を当てています

結果、機械の大規模更新や鉄鋼・化学など重化学部門への投資が現実味を帯び、綿業を先頭とした軽工業の推進力に、鉄と機械という自力での近代化に必要となる産業が追いついていきました。

どんな産業で近代化が進んだの?

日本の近代化は一つの工場が成したわけではありません。軽工業が先鋒となって市場を広げ外貨を稼ぎ、あとから重化学工業が追いつく流れが出来たことで経済に厚みがもたらされました。

ここでは、日本が重視した軽工業と重化学工業がどんなものだったのかをまとめていきます。

紡績の道筋――厚手綿布×東アジア市場

近代日本の工業化で先頭を走ったのが綿業でした。

日本は産業革命後発組で既に先発組が市場を開拓しており優位性がない状態で参戦することになりましたが、市場の大きな清と近いという地の利を大きく生かしました。

そのうえで厚手綿布の分野に強みを見いだします。

東アジア市場では日常着や作業着、寝具向けの丈夫で厚めの布の需要が大きかったこと、同じ綿布でも薄手の製品を作っていたイギリスがカバーしていなかった製品だったことから輸出を大きく増やしています。

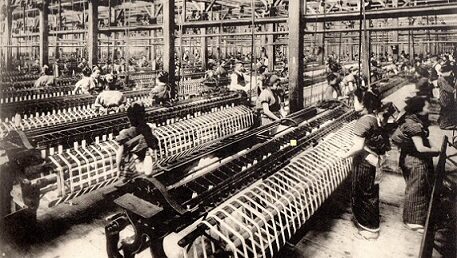

大阪紡績会社(1882年設立/1883年操業)などが最新のリング精紡機を導入し、夜間操業や労働の熟練によって品質を追求しました(初期にはミュール精紡機の導入も見られたが、やがてリング精紡機が主流となった)。同時に綿布を作る労働力の多くが女工中心であり、当時の賃金水準の低さや長時間稼働も相まって東アジア市場を席巻しています。

1896年イギリスで作られたプラット社リング精紡機が、文化遺産オンライン(外部リンク)に載っているよ。どんな見た目か気になる方はリンク先へ。

国産のガラ紡から輸入のリング精紡機を主力とする近代設備へと装置が世代交代し、生産性が一段引き上げられたのです。

重化学工業の基礎/八幡製鉄所の操業開始

1901年、八幡製鉄所が操業を開始し、レールや機械の国産供給が本格化しました。鉄鋼はあらゆる工業の基礎資材です。

八幡製鉄所の操業により鉄が安定的に供給されるようになると、造船・海運・機械工業が一体で押し上げられていきます。

同時期、日本製鋼所(1907年)がイギリス企業の出資金と技術の導入により室蘭で大砲・大型鋼材の近代工場を稼働。池貝鉄工所(1906年)が国産旋盤などの機械工具を供給して“機械を作るための機械”を国内で賄いはじめました。

※池貝鉄工所:前身1889年創業/合資会社・池貝鉄工所の設立は1906年/1913年に株式会社化。1894年、日清戦争では銃器類の制作注文を多く受注していた。

さらに水力中心の電力事業が都市の照明から工場動力へ広がったことで近代日本の工業は軽工業の成功に続いて重化学工業の骨格が出来上がっていったのです。

鉄道業/海運業の発展

近代産業の発展と並行して、1881(明治14)年には華族を主体として日本鉄道会社が設立されています。この日本鉄道会社が政府の保護を受けて成功したことを受けて商人や地主たちも会社を設立するようになりました。

1889(明治22)年には官営でも東海道線(新橋―神戸間)も全通するほど長距離の鉄道網が敷かれていましたが、それ以上に民間鉄道の方が営業キロ数で上回っていたと言います。さらに政府の方でも1892(明治25)年には鉄道敷設法(てつどうふせつほう)を制定し、全国幹線網の計画を立てた結果、日清戦争(1894ー1895年)後には本州の両端、青森と下関が鉄道で結ばれていました。

僅か13、14年ほどしか経っていません。それほど会社設立ブームがすごかったんですね。

一方の海運業でも、この時期は様々な動きがありました。1885(明治18)年には三菱汽船会社(1870年設立・1874年九十九商会から改称)と共同運輸会社(1883年設立半官半民の会社、三井系)が合併して日本郵船会社が設立。

三菱汽船会社は西南戦争や台湾出兵で軍事輸送を担当。政府からの信頼を積み上げていったんだ。

政府の保護の下で大阪商船会社と並んで沿岸航路だけでなく、外国航路にも進出しました。

そうした交通網の整備などを経て、帝国経済圏の拡大により資源調達や市場に占める植民地の比重が高まっていったのでした。