日露戦争後の国際関係:韓国併合・満鉄・辛亥革命を一連の流れで

1905年に日本は日露戦争に勝利し、国際的地位を高めていきました。

この事実を教科書では“列強入り”の象徴として語りがちですが、実際の現場で起きていたのは軍事の勝利を前提に、国際社会の黙認を取り付け、統治・経済の枠組みを制度化することで既成事実を積み上げていく過程の一つということでした。

加えて、日本側はその既成事実を作り上げるために日露戦争中からいろいろと準備していたことも知られています。

ここでは日露戦争の裏で行っていた日本の外交や、(国際社会の中でも)戦後の国際社会で力を持っていた、あるいは持ち始めていた米英の黙認の確保や統治・経済の制度化による既成事実化について触れていきます。

※本記事では1897~1910年の国号を「大韓帝国(=韓国)」と表記し、1910年以降の植民地行政を「朝鮮」、半島は「朝鮮半島」と表記します。

日露関係悪化の裏で起きていた韓国との外交

/日韓議定書と第一次日韓協約

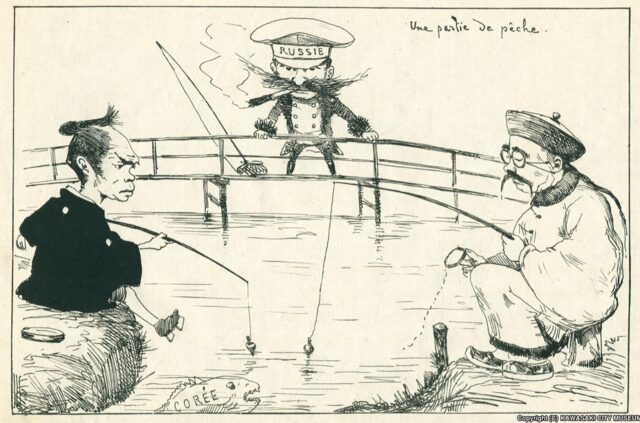

日清戦争後、ロシアは三国干渉で日本が手放した遼東半島を租借して満州への進出を強めただけでなく、(李氏)朝鮮王・高宗がロシア公使館へ避難した事件(=露館播遷/1896年)以降、影響力を増していました。

日本は朝鮮へのロシアの影響を避けたい・ロシアも日本の影響を避けたい、という両者の思惑が一致し、日露間では韓国の独立と相互不干渉をうたいますが、満州駐兵の継続や鴨緑江木材利権をめぐる対立が解消せず、日露対立は戦争へと傾きます。

日露間の交渉は小村=ウェーバー覚書〔1896〕、山県=ロバノフ協定〔1896〕、西=ローゼン協定〔1898〕と複数の取り決めをしていたよ

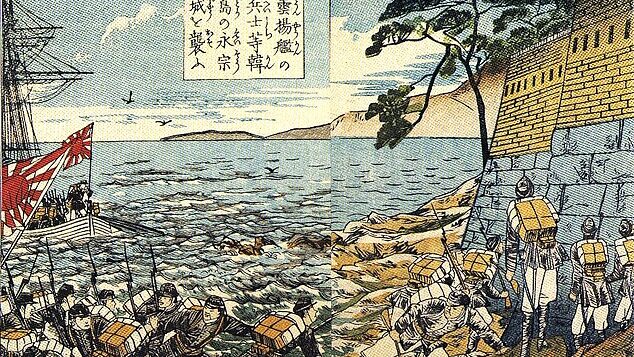

日露戦争開戦直前の1904年2月に、韓国独立と領土保全の口実として日韓議定書を韓国政府と調印しました。そして、同年8月には財政に対する日本の指導権を確保するため第一次日韓協約を締結します。

この協約では韓国政府に外交顧問・財政顧問を置くことが定められ、ここから顧問政治が始まりました。外交は“日本政府が推薦する外国人”、財政は“日本人”を充てる取り決めがなされたのです。

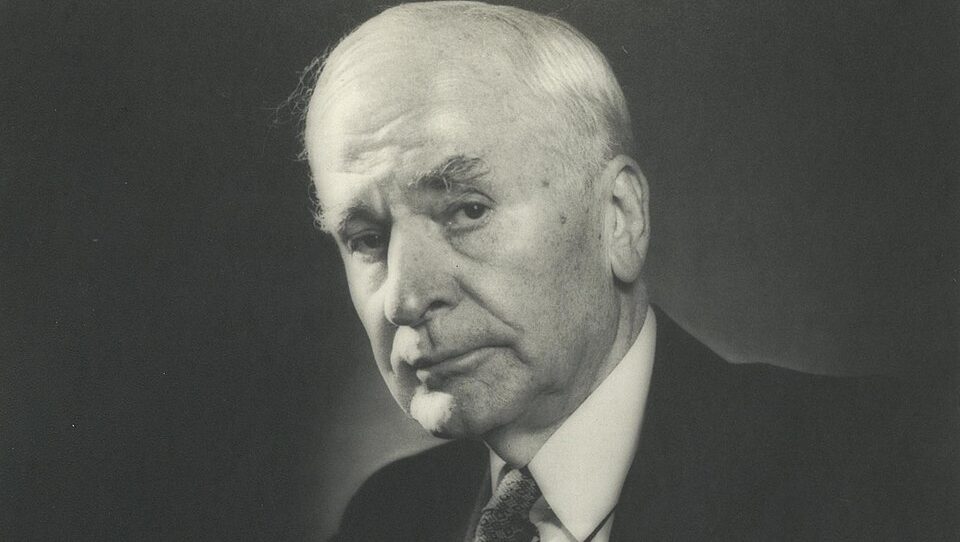

外交顧問には日本政府推薦のアメリカ人D.W.スティーブンス、財政顧問には目賀田種太郎が選ばれたよ。

外交顧問に選ばれたD.W.スティーブンスは表向き外国人の中立性を装っていたけど、日本の保護国化を擁護する発言を繰り返した人物。数年後、韓国人亡命者に暗殺されるほど日本寄りだったんだ。

これは、韓国を保護国化してロシアに対抗していくと同時に、日本が帝国主義国家として歩んでいくことを意味していました。

日本の韓国支配と英米の黙認

日露戦争で日本が勝利すると、日本は大陸進出の拠点の確保に努めます。

以前締結した第一次日韓協約で韓国に外交・財政顧問制を導入させ保護国化を進めていましたが、実際に日本が韓国を植民地として支配するには欧米諸国の承認を必要としていました。

そのため、1905年にアメリカと非公式に桂=タフト協定を結びます。これにより日本がアメリカのフィリピン統治を承認する代わりに、アメリカが日本の韓国における指導的地位を黙認する意向を確認しました。

一方でイギリスとは第二次日英同盟で攻守同盟へ強化し、事実上日本の動きを容認させています(他にも日英同盟の延長には目的があるので後述)。

こうして欧米諸国に韓国の支配を認めさせた日本は、すぐに第二次日韓協約を結んで、韓国の外交権を奪います。漢城(のちの京城=ソウル)に韓国の外交を統括する統監府を置き、伊藤博文が初代の統監となり保護国化に着手しました。

第三次日韓協約からの義兵運動の激化/韓国併合へ(1907〜1910)

1907年に韓国の皇帝・高宗は、オランダのハーグで開催されていた第二回万国平和会議に密使を送って韓国の独立を欧米諸国に訴えましたが、各国が日本の韓国の支配を容認していたので、この訴えは受理されませんでした。この事件はハーグ密使事件と呼ばれています。

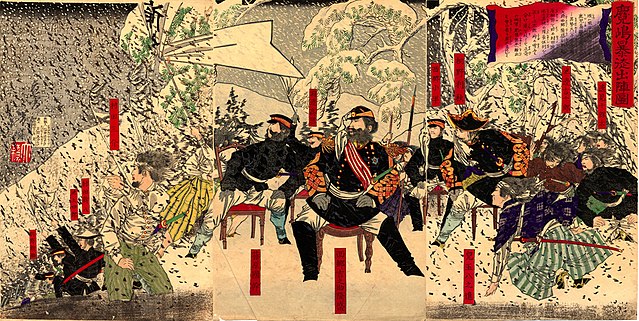

この出来事で日本は、韓国の皇帝・高宗を退位させ第三次日韓協約を強引に結ばせ、内政権も掌握して韓国軍を解散させています。

このような日本の動きに、韓国全土で反対運動が拡大しました。

韓国国内では民主化を勝ち取るための義兵運動が激化。そこで日本政府は1909年に軍隊を派遣して義兵を鎮圧しますが、その中で安重根により伊藤博文がハルビンで暗殺されてしまいます。

伊藤博文暗殺後の日本は韓国併合を急ピッチにすすめ、1910年には韓国併合条約が調印されて、韓国が植民地化しました。

併合後は土地調査事業(1910~1918)で地籍・地価を確定し、課税・土地移転の基盤を整備。東洋拓殖会社(1908)は移住や土地・資本の運用、小作貸付を担い、経済面の制度化が進みました。

韓国を朝鮮と名称変更。統治機関として朝鮮総督府を漢城に置き、初代総督に陸軍大将・寺内正毅を任命し、軍事・警察力を背景にした武断政治(憲兵警察制度)が行われています。

韓国併合までの関連する出来事は下の記事に載っています。

また、日本と仲が悪くなった理由は下の記事に。日本国内の話ではありますが、韓国への対応(征韓論)を巡って政権が真っ二つになり、政変が起こっただけでなく反乱や西南戦争の遠因となったため韓国と日本事情についても触れてあります。

満州進出の本格化/関東州・関東都督府・満鉄(1905〜)

さて、日本が韓国併合を行っていた裏で満州進出が本格化して行きました。

1905年のポーツマス条約によって南満州における諸権利を得ていた日本は、1906年に関東州を統治する関東都督府を旅順に設置。要塞・港湾・行政を束ねる拠点が形成されました。

さらに南満州鉄道株式会社(満鉄)を設立し、大連の港と鉄路を結び付け、ヒト・モノ・情報が行き交うネットワークを作り上げます。

この満鉄は、鉄道だけでなく沿線の炭鉱なども経営した他、現地の調査や産業開発、都市計画まで担う半官半民の巨大複合体です。満州への経済進出の足掛かりとしています。

これに対して、満州市場に関心を持っていたアメリカが1899~1900年に門戸開放を訴え、日本が南満州の権益を独占することに異を唱えたことで日米関係が冷え込み、日米間では摩擦を抱え込むことになりました。アメリカ西部では、日本人移民排斥運動が激化していきます。

米国は「満州=独占反対(門戸開放)」「韓国=日本の優越的地位を黙認」という立場をとっていたよ。

のちに1908年、南満州の“特別の利益”も一定容認されることに。

- 日米間の外交に関する年表

-

1899~1900年米、門戸開放通牒

中国(清)の領土保全・機会均等

1905年ポーツマス条約南満州権益・関東州の租借権

1906年関東都督府(旅順)設置/満鉄設立(11月) → 1907年営業開始日本の満州での権益拡大

1907年日米紳士協約移民問題の調整

1908年ルート=高平協定門戸開放の再確認+日本の特別利益を容認

また、清国内でも権益の返還を求める声が強まったため、日本は1905年の第二次日英同盟及び、1907年以降の日露協約を盾に満州の権益を国際社会に認めさせました。

一方、清国では、1911年に専制と異民族支配に反対する辛亥革命が勃発し、孫文を臨時大総統とする中華民国が成立し、300年近く続いた清王朝が倒れました。

日本は、帝国主義国家として突き進んでいく中、アメリカとの関係が悪化するも、日英同盟は維持し、日露関係も良くなって行きました。今後、それぞれの国が利権を求める国際情勢は、複雑化して行くことになります。

※2026年1月17日 記事更新