17~18世紀の政治思想と経済思想【社会契約説とは何か─ホッブズ・ロック・ルソーをやさしく比較】

『科学革命』とは自然科学が大幅に発展した出来事や時期のこと。その自然科学に向けられていた旺盛な探求心は、やがて「人間社会はどんな原理で動くのか?」という問いへ向かいます。そこで前面に出てきたのが自然法でした。

自然法とは国や時代に関係なく人間の本性に基づく不変の法のこと。古くは古代ローマのキケロも触れていたもので、真の法を「自然にかなう正しい理性」と表現しました。

このキケロ起点の線は、中世にトマス・アクィナスが神学的に整理し、近代にはグロティウスが世俗化して再度基礎を作り、国家間の関係(国際法)にまで広げます。

こうした積み重ねから自然権(生命・自由・財産)や主権・社会契約・国際法といった近代政治思想が具体化しました。

本連載では、この流れを押さえたうえで、17~18世紀の思想を段階的に整理します。

今回は「社会契約説の比較」。ホッブズ/ロック/ルソーの違いを見比べ、次回以降は分立・国際法、そして経済思想(重商→重農→スミス)に触れていこうと思います。

社会契約説とは

17~18世紀頃に開花した社会契約説とは、もともと自由で平等な人びとが自然状態の不安や衝突を避け、互いの権利を守るために約束(契約)を結んで政治社会=国家をつくるという考え方です。

現代社会にも強い影響を与えた思想で、16~17世紀のメジャーな思想である絶対王政を支えた王権神授説への疑問に対する答えを探ったり反発したりするところから生まれています。

ちなみに自然状態とは下記の通り。

人為的に政治社会を形成する以前に,人間がおかれていた状態(後略)

現時点での社会状態・社会規範を知るために「政治社会が形成される前の自然状態と比較しよう」とする発想は古代から地域を問わずにありましたが、論者によって前提条件となる自然状態は異なります。

戦争や秩序のない状態を仮定していたり、自由で平等な状態を仮定していたり…

前提条件が全く違うため、同じ「契約を結ぶ」でも各哲学者が描く国家像と自由の守り方が異なるものでした。

17~18世紀の社会契約説の代表的な論者にはホッブズ/ロック/ルソーがいますが、彼らは社会契約説という同じ枠に入りながらも、自然状態・契約の向き・主権像・抵抗権という軸を見ると全く違う答えを導き出します。

ここからは、それぞれの人物の思想を簡単に見ていきます(詳しい思想については別記事を用意しています)。

ホッブズ(英)【1588-1679年】

- 著作

『リヴァイアサン』(1651) - 自然状態

共通の裁き手がなく、互いの疑いが連鎖して「万人の闘争」に陥る。 - 契約の方向性

争いを止めるため、市民どうしで権限を預け合い、最後に決める係=主権を一つにまとめる(理性が導く)。 - 主権像

主権者は契約当事者ではないため、権力は分けずに一つ。立法・裁判・戦争と平和などの最終決定権を持つ(王でも議会でも可)。 - 抵抗権

一般の抵抗権は認めない。ただし自己保存はゆずれないので、命を直接脅かす命令は拒否可/守ってくれない主権には服従義務が解ける。

ロック(英)【1632-1704年】

- 著書

『統治二論』 - 自然状態

自由で平等だが、共通の法・裁判官・執行力がなく自然権の保障に不便=紛争が長引きやすい - 契約の方向性

二段階に分けられる

1)個人同士の合意による共同体の構成(多数決を受け入れる)

2)共同体が政府に自然権の一部を信託して譲渡(=限定政府)

あくまで信託のため、抵抗権あり - 主権像

最終的な権威は人民。日々の統治では立法が要。ただし、すべての権力は自然法と基本的権利に拘束され、恣意的支配は不可。 - 抵抗権

政府が信託目的(自然権の保護)に反し権利侵害を継続するなら信託は解ける。

その時には政府を取り替える権利を持つ

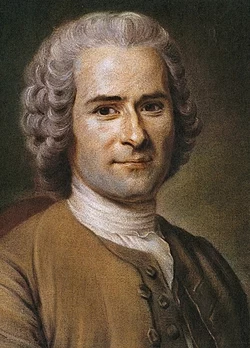

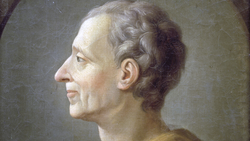

ルソー(仏)【1712-1778年】

- 著作

『社会契約論』(1762)/『人間不平等起源論』(1755) - 自然状態

人はもともと孤立ぎみで、自分を大事にする気持ち+憐れみが働くから大きな争いは少ない。のちに比較と私有の固定が進み、不平等と支配が広がる。 - 契約の方向性

一人ひとりが自分を全体に預けて「人民=主権者」をつくり、あとから政府(執行係)を任命する。 - 主権像

主権は人民にあり、譲れない・人にまかせられない・分けない。

法=一般意志(みんなの共通の益)。 - 抵抗権

特別な“抵抗権”を立てるより、政府が一般意志に反したら取り替えられる(主権はいつも人民側にある)。

ホッブズ/ジョンロック/ルソーの比較

同じ「社会契約」でも三人の答えはけっこう違います。

まずホッブズ(英)。彼は、共通の裁き手がいない自然状態では疑いが連鎖してケンカが絶えない(=万人の闘争)という前提条件に立っていました。

だからこそ、市民どうしで約束を交わし、権限を一つに集めて「最後に決める係=主権者」を作るべきだ、と言います。主権は分けないのが前提で、命を脅かすような命令は別として原則として反抗は認めない立場を取りました。

続いてロック(英)。

彼は人は本来自由・平等で、理性が「他人の生命・自由・財産を侵すな」と教える、という前提から始めます。ただし自然状態には共通の法・裁判官・執行力がなく不便です。

そこで①市民の合意で共同体をつくり、②その共同体が権力を政府に“信託”して預ける――政府はあくまで預かり役(限定政府)であり、政府の目的はあくまで“自然権の保護”という役割を持つに留まります。もしその目的に反して権利侵害を続けるなら、取り替えてよい(抵抗権)という思想を持っています。

最後に紹介するルソー(仏)は、かつては自分を大事にする気持ち+憐れみで比較的おだやかだった社会が、人が集まったことで比較や私有の固定で不平等と支配に傾いた、と考えました。

その歪みをただす際、正しい“鎖”(ルール)を作るために各人が自分を全体に委ねて「人民=主権者」を立ち上げ、みんなの共通の益=一般意志で法を決めるべきだ、という立場に立っています。政府はその実行係であり、一般意志に反するなら人々は政府を解任してやり直すことが出来るとしています。

一言でまとめると――ホッブズは安全のために主権を一つに集中、ロックは権利を守るための信託政府+取り替え可、ルソーは一般意志で法を定める人民主権(政府は執行のみ)をうたっていたのです。

| 項目 | ホッブズ(英) | ロック(英) | ルソー(仏) |

|---|---|---|---|

| 著作 | 『リヴァイアサン』(1651) | 『統治二論』(1689–90) | 『人間不平等起源論』(1755) 『社会契約論』(1762) |

| 自然状態 | 裁き手なし→「万人の闘争」 理性は自然法を示すが実効性は弱い | 自由・平等・自然法に拘束。 ただし「既知の法/公正な裁判官/執行力」欠如=不便。 | 孤立+自愛・憐れみで争い少ない →比較と私有の固定で不平等・支配が拡大。 |

| 契約の方向性 | 市民どうしの相互契約で権能を一括委ね主権を樹立(人民↔主権者の契約ではない)。 | ①市民合意で共同体形成 ②共同体が権力を政府へ信託(=限定政府)。 | 各人が自分を全体に委ね「人民=主権者」成立 → のちに政府(執行)を任命 |

| 主権像 | 不可分の最終決定権。立法・裁判・戦争と平和等を統括(形は君主/貴族/民主いずれも可)。 | 最終的権威は人民。統治では立法が要。すべての権力は自然法・基本権に拘束。 | 人民主権。不可譲・不可代表・不可分。法=一般意志の表現/政府は執行係。 |

| 抵抗権 | 一般的抵抗権は否定。ただし自己保存に反する命令の拒否は可/保護不能なら服従義務は解ける。 | 政府が信託違反で権利侵害を継続すれば抵抗権で政府交代を正当化。 | 別立ての抵抗権ではなく、政府が一般意志に反すれば解任・再構成(主権は常に人民)。 |