十字軍遠征までの経緯を見てみよう

封建社会の中で権威を高めた教会が政治的権力を持つまでに至った結果、十字軍の派遣を行うまでに至りました。なぜ教会は十字軍を派遣するまで強硬な動きに至ったのか、皇帝や国王が何故それに賛同したのか、そしてどんな影響を及ぼし、後にどんな社会になっていったのかを探っていきます。

キリスト教圏の状況と周辺諸国の状況を見てみよう

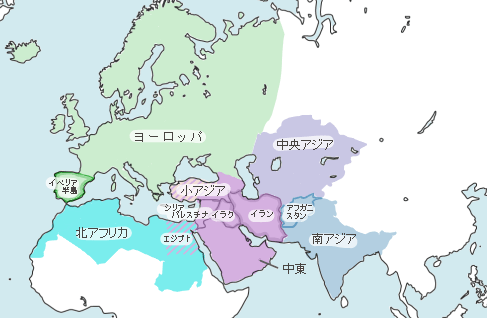

ヨーロッパの範囲は、主にユーラシア大陸の北西の半島部を指しています。東南にはギリシアを挟んで中東、南はアフリカ大陸に囲まれており、この海外情勢がヨーロッパ情勢にも大きく影響を与えました。

※緑:ヨーロッパ / 紫:中央アジア / ピンク:小アジア(アナトリア) / 赤紫:中東 / 水色:北アフリカ

エジプトは北アフリカと中東の分類に、小アジアは中東の分類にも含まれることもある

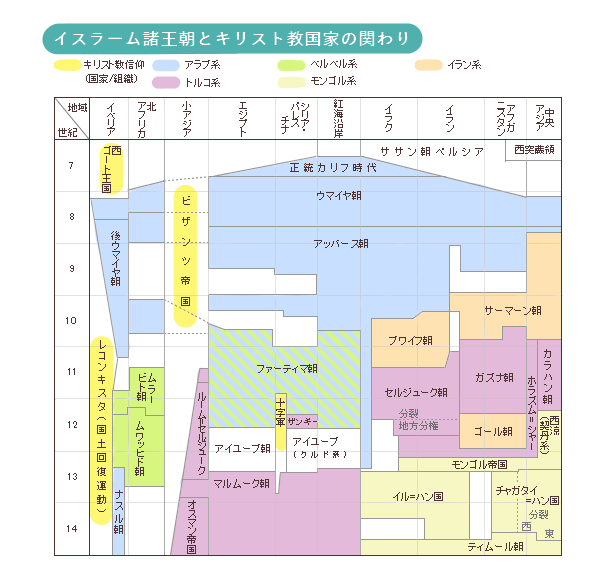

実際に当時の周辺諸国や西ヨーロッパ諸国が、どのような状況だったのかをまとめてみることにします。

周辺諸国の状況

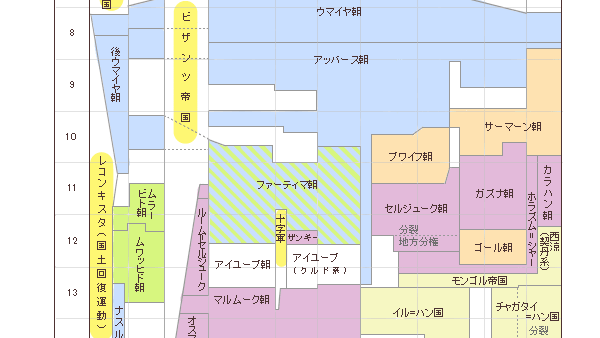

十字軍遠征が始まる頃、小アジアではビザンツ帝国の一部がセルジューク朝(イスラム王朝)に進出され始めていました。このセルジューク朝がキリスト教・イスラム教・ユダヤ教の三つ宗教の聖地・イェルサレムまで勢力を拡大させています。

イェルサレムはかつてユダヤ人紀元前10世紀前後にイスラエル王国領、1世紀頃からはローマ帝国領、7世紀に入ってからはイスラム王朝下に入ったこともあって異なる複数の宗教の聖地となっている土地です。

ファーティマ朝の時代までのイェルサレムは、ユダヤ教・キリスト教の人達とも共存していましたが、ファーティマ朝が11世紀後半の大飢饉などで弱体化しセルジューク朝が占領するとイスラム教徒がイェルサレムを独占する事態となってしまいます。

ということで、キリスト教圏の国としては

イスラム王朝の国に自国を削り取られる危機感を抱いていた

と言えそうです。この頃の中東地域は世界的にも先進地域でしたので、ヨーロッパの危機感は半端なかったと思われます。

西ヨーロッパの状況

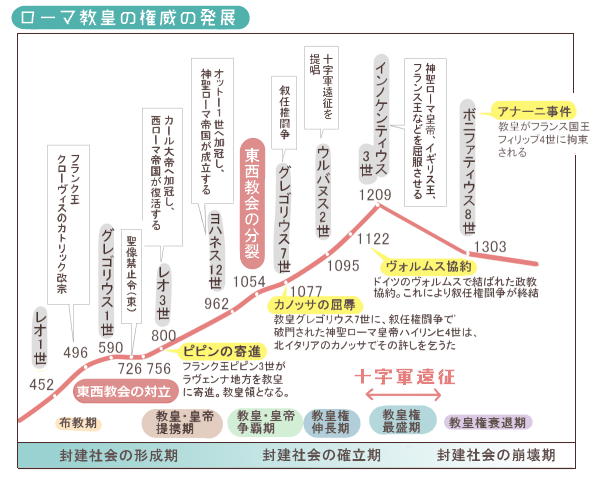

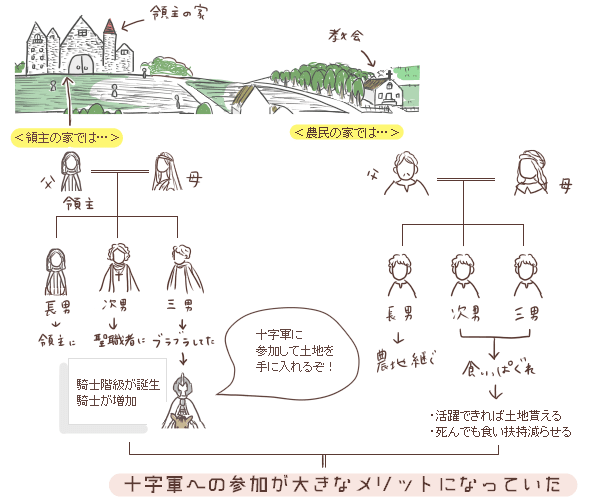

ウルバヌス2世により十字軍遠征が提唱された時代、封建社会が確立していくと寄進を受けるなどした教会はこれまで以上に高い発言力を持つようになっていました。時には皇帝を屈服させるほどの権力を持つほど。ちょうど11世紀末から13世紀初めの頃の話です。

また、ヨーロッパ人の宗教熱も高まっていた時期でもありました。教会が荘園内での唯一と言っていい情報発信機関であったことも影響しています(『中世西ヨーロッパでの封建社会の成立と教会の権威』参照)。

この宗教熱も相まって、シリア・パレスチナにあるキリスト教とイスラム教の聖地・イェルサレムがイスラム教徒に独占された事態に大きな反感を生むようになっていたのです。

加えて、ヨーロッパでは三圃制【春蒔き・秋蒔き・休耕地】などによる農業技術の進展と鉄の生産が一般的になって農業生産力が一気に上がります。農業生産力が上がったことで人口が増加し、それまでの土地だけでは手狭となり膨張傾向に向かっていきました。

つまり…

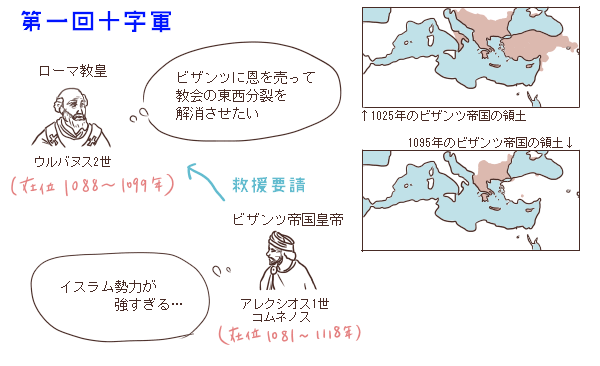

ビザンツ帝国が西ヨーロッパ世界にSOSを出したのは

西ヨーロッパ内での教会の発言力がピークを迎え、尚且つ世論を味方につけている状態

の時のことだと言えそうなのです。

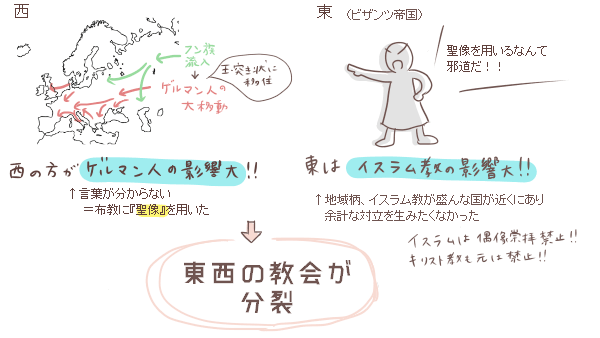

当時のキリスト教会は

東西で分裂状態にあり統一のための交渉を進めていたことから、カトリック教会(西)のトップ・ローマ教皇ウルバヌス2世にはビザンツ帝国のSOSに応えて「教会を統一させたい」「統一の交渉を優位に進めたい」という意図もあったと言われています。

まとめてみると西と東の思惑はこんな感じですね。

こういった状況を受けて、救援要請を受けたウルバヌス2世はクレルモン宗教会議を開き、

- 打倒イスラム勢力

- イェルサレム奪還

を目的とした十字軍遠征を決定したのです。ここから7度にわたる悪名高い十字軍の遠征が始まりました。

十字軍の遠征

教皇の呼びかけで各国の諸侯や騎士を募って1096年から始まった十字軍遠征。この十字軍に参加した者には

「罪の赦しが与えられますよ」

という甘い言葉で騎士たちにやる気を出させます。殺生を行わなければならない騎士階級ですから、この言葉は非常に魅力的に感じたようです。

やる気が出た反面「罪を重ねても赦しがある」と捉えられ、神によるお墨付きが与えられたことで十字軍は悪行を重ねることになります。

一方、事情があって参加できない者には

「寄進をすれば従軍できなくても罪が赦されますよ」

と従軍に変わる罪に対する赦しの方法を提示。これで遠征費用を捻出したわけです。これが後の 贖宥状 (しょくゆうじょう・免罪符)に繋がっていきました。