戦乱なのに人口が増えた?戦国時代の人口事情

日本の総人口は現在およそ1億2,000万人。その中には外国人も含まれます。

この数字は昔と比べるととてつもなく多いように感じますが、実際は2010年に比べて約90万人も減少しており、2050年には総人口が1億人を下回るとも言われています。

そんな人口減少が続く日本ですが歴史を振り返ると、戦国時代には人口がむしろ増加していた時期があるのです。

戦が多く、人の命が軽かった印象のある戦国時代ですが、実際には人口が増えていたと言われています。今回は、そんな「不思議な人口増加の時代=戦国時代」の秘密を探っていきます。

戦国時代の人口推移

一般に戦国時代は、応仁の乱(1467年)を起点とし、1600年の関ヶ原の戦いまでの約150年間とされています。一部では大阪の陣までともいわれています。

この期間の人口推移を見ると、

- 1450年頃:約1,000万人

- 1600年頃:約1,600万人

なんと1.5倍に増えています。

たしかに、長禄・寛正の飢饉(1459~1461年)などで多くの人が命を落としました。

たとえば、1461年の京都では2ヶ月間で8万人以上が亡くなったとも記録されています。

それでも、長い目で見れば人口は右肩上がりでした。

関ヶ原の戦いを経て徳川幕府が成立し、以後200年以上の平和が続く「江戸時代」に入る直前――つまり、合戦と混乱の時代にも関わらず、人口はむしろ増えていたのです。

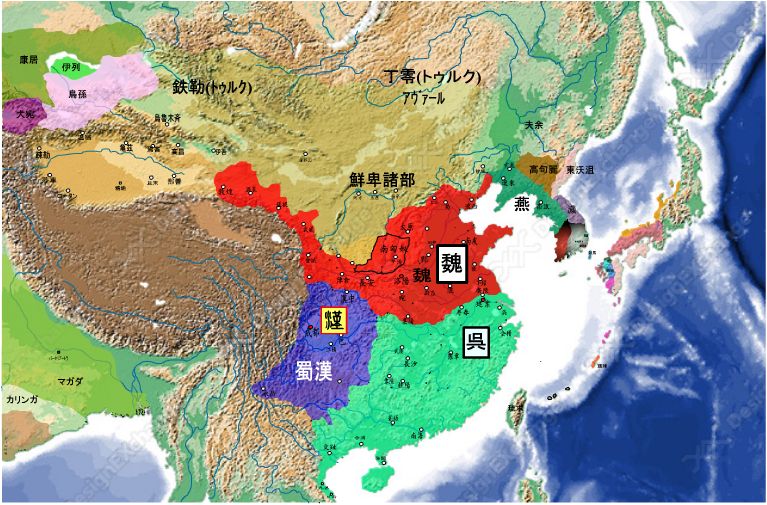

世界との比較:戦争で人口が減った国々

対照的に、同時代の世界では戦争によって人口が激減した地域も多くあります。

たとえば、中国の三国時代。

後漢末(157年)の人口は約5,600万人でしたが、三国時代には約818万人にまで減少。実に86%の減少です。

また、ヨーロッパではイギリスとフランスが争った「百年戦争」で大打撃を受けます。

さらに14世紀にはペスト(黒死病)が流行し、両国の人口の約3分の1が死亡したとも言われ、人口の回復には300年近くを要しました。

ではなぜ、日本の戦国時代では人口が増えたのでしょうか?

戦国時代に人口が増えた理由

戦乱の中で人口が増加した理由は、いくつかの要素が複雑に絡み合っています。

農業技術の進歩

戦国時代には農業技術が大きく向上しました。

- 畿内地方では「米→麦→蕎麦」の三毛作が行われていた

- 灌漑(かんがい)技術の進歩で用水路や水車の活用が進み、水田管理が効率化

- 農具の改良や、気候に強い作物への品種改良も進んだ

これらにより、安定した食料供給が可能となり、人口増加を支えました。

庶民の台頭と自治の広がり

戦国時代は、農民や商人が台頭し、地域によっては自治が進みます。

- 農民や商人が力を持ち、文化や経済の担い手に

- 豊臣秀吉のように、農民から天下人になれるほど、身分を超えた活躍の場が広がった

社会が柔軟になることで、経済活動も活発になり、結果的に人口の支えとなりました。

経済と流通の発展

戦国時代は商業も発展しました。

- 京都の西陣では明から輸入された生糸で高級織物が生産

- 各地で市場が形成され、交通網・物流も整備されていく

物資の流通が円滑になることで、飢饉や不作による人口減のリスクが減りました。

農民=兵士としての扱い

武将たちにとって農民は「兵士」であると同時に、「食料生産者」でもあります。

- 領主たちは農民を大切に扱い、生産力を守ろうとした

- 食料を生む人材を無駄に殺すようなことは避けた

つまり、兵士であると同時に「働き手」として保護されたのです。

戦争の性質が異なる

日本の戦国時代の戦争は、あくまで「大名同士の政争」でした。

- 民族や宗教の争いではなく、「誰がトップになるか」の争い

- 敵の大将を討つのが目的で、農民や庶民は無差別に殺されることは少なかった

- 農民は戦場の近くで見物していたという逸話もあるほど

そのため、一般人への被害が相対的に少なかったのです。

戦国時代は「戦ばかりの時代」というイメージが強いですが、実はその裏で「人口が増えていた」という意外な事実があります。

背景には、

- 農業技術の発展

- 庶民の台頭と自治

- 経済と物流の拡大

- 農民を守る意識

- 民族や宗教に根差さない戦争

といった多くの要素がありました。

争いの中にも秩序や合理性があった――

それが、戦国時代という「混乱の中の成長期」の実像だったのかもしれません。