日清戦争の原因となった甲午農民戦争(東学党の乱)とは?

1870年代の朝鮮王朝内部では高宗・閔氏と保守派の大院君らの対立が起こっていた他、外交関係では江華島事件(1875年)とその結果締結された日朝修好条規(1876年)から急激な変化に見舞われていました。

優勢に立った開化派の中心であり政権中枢部にいた高宗の王妃・閔妃と閔妃一族らは既に改革を達成していた日本と近づき近代化に着手します。

開化派の中には「完全な清からの独立」を望む日本に近い急進派と長い付き合いの「清の宗主権を認めつつ」近代化を進めようとする穏健派が含まれていて考え方はバラバラでした。

最初の頃は大院君という敵と近代化を進めるという共通部分がありましたが...

こうした時代の変化で朝鮮王朝は矛盾にさいなまれ、国内状況が悪化。甲午農民戦争などの農民反乱が多数起こることとなりました。

ここでは甲午農民戦争などの反乱が起こった背景を理解できるようまとめていきます。

壬午軍乱と甲申事変の影響

甲午農民戦争は日本と清の朝鮮をめぐる諍いが発展し、社会矛盾が庶民たちにのしかかった結果として起こった反乱です。

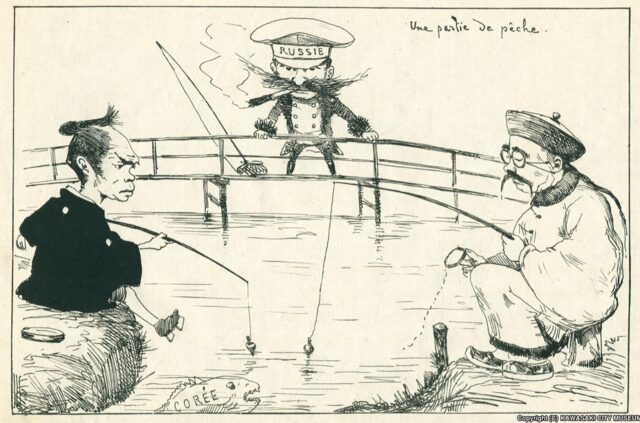

清と日本、ロシアの関係を書いた過去記事に壬午軍乱や甲申事変といった日本・清の朝鮮をめぐる諍いについて載っていますので、ここでは簡単に触れていきます。

壬午軍乱(1882年)

紆余曲折の末に日本や西洋列強、清と様々な圧力の中で近代化に舵を切った朝鮮王朝でしたが結局うまくいかず兵たちと閔氏と対立していた大院君が結びついた反乱・壬午軍乱が発生します。

原因には古い身分制度が依然として残っていたのに加え、米が行き渡らなかったことが理由として大きかったようです。こうした理由は後々まで尾を引いており、甲午農民戦争含む1880~90年代の農民反乱に繋がりました。

米が行き渡らなかった理由として

- 江華島事件で結ばれた日朝修好条規の『米殻輸出の自由』『関税自主権の欠如』があったため

- 役人の不正/重税 などが挙げられます。

なお、壬午軍乱のあった頃。1870年代から形成されていた日本と結んで近代化を目指そうとする派閥・開化派が急進派と穏健派に分裂しています。この辺りの時期の『開化派』は主に急進派を指しており『独立党』とも呼ばれました。穏健派は『事大党』なんて呼ばれ方をしています。

閔氏らは穏健派と共に政権運営を行うことになり、朝鮮に対して欧米列強の開国への圧力がより強まりました。

なぜ閔氏らが清と結ぶことを選んだかについては『日本・清・ロシアの微妙な関係を詳しく解説【朝鮮問題】<明治時代>』に載っているのでよかったらご覧ください。

甲申事変(1884年)

壬午軍乱以降、冷遇された急進派は清が朝鮮に介入する事態を危惧して日本公使の援助を受けクーデターを起こします。

清と近い勢力を一掃しようと仕掛けて新政権を樹立させますが、結局、この甲申事変は袁世凱の率いる軍に制圧され3日で失敗し、急進派のメンバーは日本に亡命。

この時に日朝間で漢城条約を、日清間では朝鮮に出兵する場合、相互通告することなどを取り決めた天津条約を締結し、甲申事変は幕を閉じています。

ますます王朝の清との繋がりが深くなった一方で、日本に対するイメージは最悪なものになりました。

民間信仰・東学が広がる

壬午軍乱・甲申事変が起こる前。18世紀末頃からは外戚が実権を握って政治を執り行う(しかも完全に私物化)勢道政治に代わっていました。だけでなく、その後も幼君続きの垂簾政治で外戚・寵臣も力を持つように。政治腐敗が深刻化していたのです。

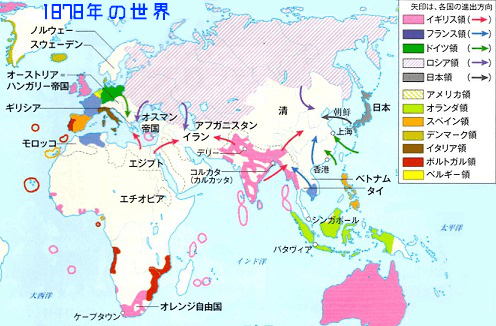

ここに1840~42年のアヘン戦争などが起こり、東アジア進出を西欧列強諸国が本格化させてきました。朝鮮も例外ではなくキリスト教の布教が本格的になったり交易を求める船がやってきたりしています。

そんな状況に危機感を擁いていたのが崔済愚(さいせいぐ/チェジェウ)です。彼は没落した両班出身でした。

西欧の思想の根幹をなす宗教・キリスト教に対抗しようと儒学・仏教・道教という東洋古来の思想・宗教を融合させた民族主義的な宗教を作り上げます。崔済愚の作った宗教はキリスト教を【西学】と言ったのに対して【東学】と呼ばれ、農民たちの間で広く流行りました。

崔済愚は大院君が力を持った時代に厳格な身分制社会を動揺させる可能性を危惧されて捕らえられ処刑※されますが、その後の社会構造の変化や矛盾で人々が追い込まれると多くが東学に救いを求め始めます。

※大院君の治世下は衛正斥邪(えいせいせきじゃ)という国家の正学「【朱子学】を正当なものとして守ろう」という思想のもとで攘夷をおこないました。

この東学の地方幹部・全琫準を指導者とした反乱が甲午農民戦争です。

甲午農民戦争の勃発(1894年)

中央では政治腐敗、それ以外では役人による税の横領。さらに開国による経済の混乱…と農民たちは閔妃政権や日本・諸外国に対する不満がピークに達し、1883年からは各地で農民反乱が起きています。

中でも指導者のいる組織的な反乱になった甲午農民戦争の規模はかなり大きく「斥倭斥洋(せきわせきよう/「日本も欧米も排斥しろ」みたいな意味。)」のスローガンのもとで朝鮮南部から始まりました。

これが全国的な内乱に発展し、一地方を占領するほどで首都の漢城に目の先まで迫ります。農民軍は1万人以上いたと言われています。

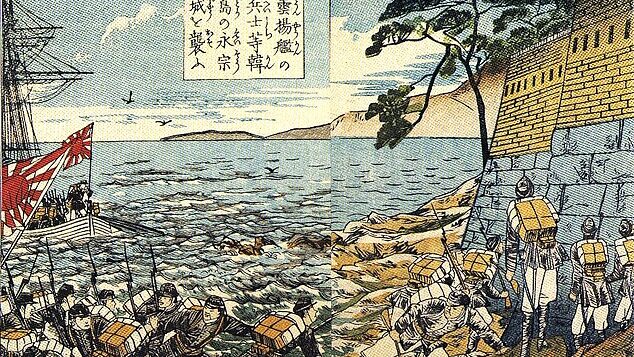

朝鮮政府だけでは納められない事態に清朝に出兵を要請。清は天津条約の内容から日本に派兵することを伝え出兵し、日本も清に遅れないように出兵しました。

この事態に朝鮮は農民軍と和解し両軍は大義名分を失ったため両軍に撤退するよう伝えますが、両軍ともに拒否。

そこで両国は交渉することにしましたが

朝鮮の内部はボロボロだし、両国で内政改革していかない?

なんで、うちの属国なのに一緒にやらなきゃダメなんだ。絶対拒否!

決裂しました。

また、この頃の日本はイギリスとの距離がめちゃくちゃ近づき始めます。

当時のイギリスの植民地の要はインド。イギリスとインドを結ぶ行路上では、かつて絶対的な存在感を示していたオスマン帝国が弱体化中で隙を見てロシアが南下を狙っていました。

インドに行きたいイギリスはロシアはちょうどぶつかるわけで、対立関係にあったわけです。

- イギリスがインドを重要視した理由

-

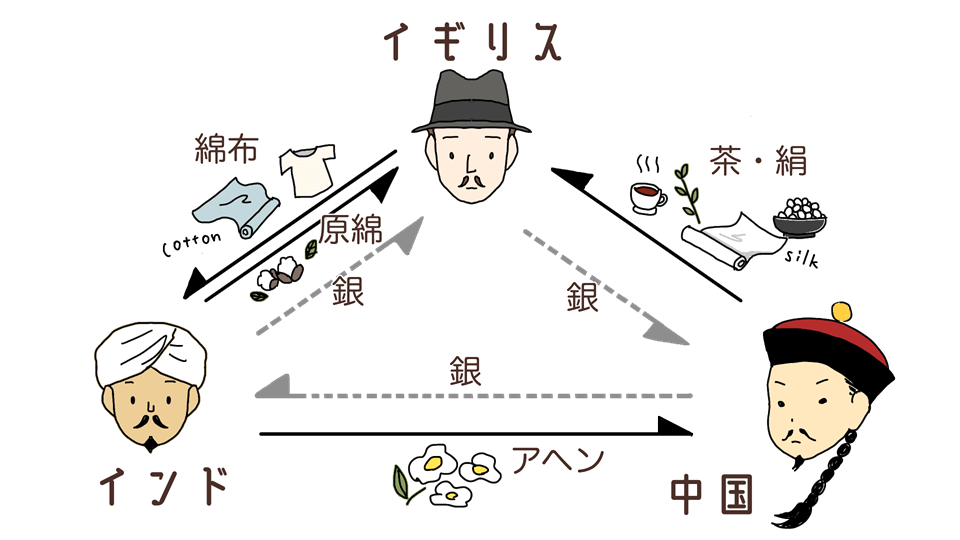

三角貿易もインドが重要視されるようになった理由の一つでしょう。

といっても…

中国ではたいてい何でも作れますからアヘンを自国で栽培して外国産のアヘンの価格を値崩れさせ銀の流出を抑える対策をしたそうです(生産量が増えてアヘン中毒者が増えるという弊害を生んだ)し、インドのアッサムで1838年に、スリランカ(当時はセイロン)で1867年に紅茶が作られるようになっていたので、かつてほど三角貿易の旨味は少なくなっていたと思われます。

ただ産業革命がすでに始まっていたこともあって、原材料を安く仕入れられるインドの重要性は変わらないままだったようです。

ロシアが邪魔なイギリスはロシアの東側に隣接する日本の動きを注目するようになり、

ロシアと対抗できる国を探しているけど、どう?

不平等条約の改正もしたいしチャンス!

ということで日英通商航海条約が締結されました(第二次伊藤内閣)。

こうした当時の最強国・イギリスの好意的な態度は、日本が清との戦いを決意する後押しになったようです。清軍も軍を引かせる様子を見せないことから日本軍は閔氏政権を倒して朝鮮王宮の占領。清朝軍とも交戦状態に入り日清戦争に進むこととなりました。